잦은 세법 개정도 문제로 꼽힌다. 한 해에만 세법을 여러 번 뜯어고쳐 전문가조차 해석에 어려움을 겪다 보니 과세당국도 법이 모호할 때 ‘세금을 일단 때리고 보자’는 경향이 강해졌다는 지적이 많다. 부동산 세금이 대표적이다. 문재인 정부는 2017년부터 28번의 부동산 대책을 내놓으면서 부동산 세법을 수차례 개정했다. 그때마다 주택 수와 지역, 취득 시점별로 양도소득세 취득세 등 세율이 수시로 변해 “부동산 세제가 누더기가 됐다”는 비판이 제기됐다.

우병탁 신한은행 부동산투자자문센터 팀장(세무사)은 “집값 안정이라는 정책 목적에 맞춰 세제를 급하게 건드리다 보니 법 해석을 두고 모호한 조항이 많아지면서 분쟁이 증가했다”고 말했다. 법원의 생각도 비슷하다. 김시철 서울고등법원 부장판사는 지난 3월 ‘헌법상 조세법률주의와 세법의 해석방법론’ 논문에서 “조세가 재정 수요 충족이라는 본연의 기능을 떠나 조세정의 등 정책수단으로 기능하면서 세법이 너무 어렵고 복잡해졌다”고 분석했다.

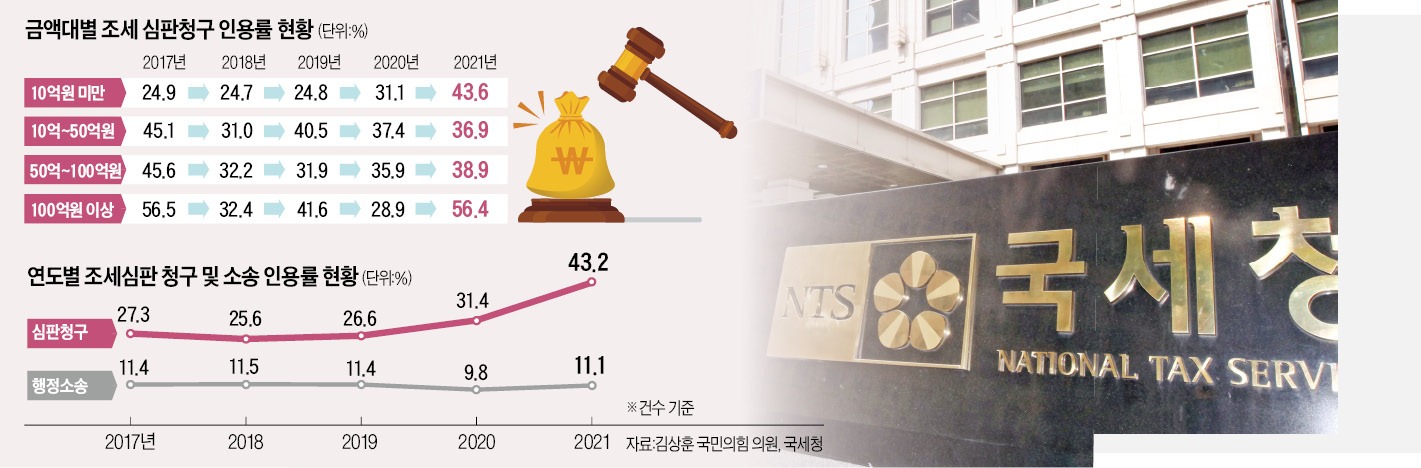

최근에는 고액 과세 사건에서 많은 오류가 확인되고 있다. 지난해 조세심판원에 제기된 심판청구에서 과세액 100억원 이상 사건의 인용률은 56.4%로 전체의 절반을 훌쩍 넘겼다. 10억원 미만(43.6%), 10억~50억원 미만(36.9%), 50억~100억원 미만(38.9%) 사건보다 높다. 한 조세전문 변호사는 “100억원 이상의 고액 사건은 쟁점이 어렵든 쉽든 대법원까지 가면 승소(국세청 패소)할 것으로 인식하는 분위기가 강하다”고 말했다. 국세청 관계자는 “동일 쟁점의 다수 사건에 재조사 결정이 내려지며 지난해 심판청구 인용률이 높게 나타났다”며 “재조사를 제외하면 100억 이상 사건의 인용률은 49.3%”라고 밝혔다.

양길성 기자 vertigo@hankyung.com

관련뉴스