지난 19일 베이징 둥청구 ‘셴다이후이·베이징(現代·北京)’은 관람객들로 붐볐다. 이곳은 현대자동차가 고급 쇼핑몰 둥팡신톈디에 이달 초 개장한 브랜드 스토어다. 이 쇼핑몰에는 웨이라이, BMW 등의 브랜드 스토어가 들어서 있다. 현대차가 브랜드 스토어를 낸 것은 2002년 중국에 진출한 이후 20년 만이다. 경쟁사들에 비하면 상당히 늦었다는 평가다.

셴다이후이·베이징에는 수입 판매 중인 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 팰리세이드, 수소전기차 넥쏘와 관련 기술 등이 전시돼 있다. 현대차의 중국 브랜드인 베이징현대 차량은 찾아볼 수 없다. 베이징현대의 중국 내 위상을 간접적으로 엿볼 수 있는 장면이다.

현대차가 성장하던 시기의 중국은 ‘만들면 팔리는’ 시장이었다. 2000년 214만 대였던 중국 자동차 시장은 2010년 1806만 대로 연평균 24%씩 커졌다. 하지만 2010년을 전후해 시장은 완전히 달라졌다. 2021년까지 연평균 성장률은 4%로 떨어졌다. SUV 열풍, 가성비를 갖춘 토종 민간 브랜드의 약진, 전기자동차 보급 확대 등 질적 변화가 빠르게 나타났다.

현대차가 성장하던 시기의 중국은 ‘만들면 팔리는’ 시장이었다. 2000년 214만 대였던 중국 자동차 시장은 2010년 1806만 대로 연평균 24%씩 커졌다. 하지만 2010년을 전후해 시장은 완전히 달라졌다. 2021년까지 연평균 성장률은 4%로 떨어졌다. SUV 열풍, 가성비를 갖춘 토종 민간 브랜드의 약진, 전기자동차 보급 확대 등 질적 변화가 빠르게 나타났다.현대차는 그러나 2015년 4공장과 5공장을 연달아 짓는 등 양적 성장에 매달렸다. 전 현대차그룹 고위 임원은 “당시 생산설비를 늘릴 게 아니라 브랜드 가치를 높이는 데 주력했어야 했다”며 아쉬워했다. 관료조직에 가까운 베이징차와 사소한 일도 합의를 봐야 하는 여건 때문에 대응 시기를 번번이 놓쳤다. 시장의 축이 전기차로 이동했지만, 베이징현대는 수년째 내부 검토만 하고 있다. 전기차 현지 생산은 일러야 내년 말로 예상된다.

2016년 114만 대였던 베이징현대의 판매량은 지난해 38만 대로 급감했다. 현대차그룹은 인원 재배치, 라인업 조정 등을 하며 중국 시장 전략을 정비하고 있다. 현대차 중국법인 관계자는 “브랜드 스토어 개장은 작은 일일 수 있지만 이를 계기로 중국 내 브랜드 파워를 끌어올려 점유율을 회복하겠다”고 말했다.

중국에서 고전하는 건 현대차만이 아니다. 30여 년간 1위를 달려오던 폭스바겐은 2020년과 2021년, 올 상반기까지 판매량이 15%씩 줄었다.

삼성 스마트폰이 중국에서 실패한 요인은 ‘브랜드에서 애플에 뒤지고, 가성비에선 중국 폰에 밀렸다’로 요약된다. 갈수록 거세지는 애국주의는 중국 소비재 시장에서 외국 기업의 입지를 계속 축소시키고 있다. 중국의 스마트폰 시장 역시 10년여 동안 극적으로 바뀌었다. 2012년 점유율 상위 5대 브랜드 중 2021년 기준 남아 있는 업체는 애플뿐이다. ‘가성비의 대명사’ 샤오미도 글로벌 시장에선 2~3위를 달리지만 자국에선 오포와 비보에 밀린다.

삼성 스마트폰이 중국에서 실패한 요인은 ‘브랜드에서 애플에 뒤지고, 가성비에선 중국 폰에 밀렸다’로 요약된다. 갈수록 거세지는 애국주의는 중국 소비재 시장에서 외국 기업의 입지를 계속 축소시키고 있다. 중국의 스마트폰 시장 역시 10년여 동안 극적으로 바뀌었다. 2012년 점유율 상위 5대 브랜드 중 2021년 기준 남아 있는 업체는 애플뿐이다. ‘가성비의 대명사’ 샤오미도 글로벌 시장에선 2~3위를 달리지만 자국에선 오포와 비보에 밀린다.삼성은 중간재 중심으로 전략을 수정했다. 스마트폰을 한 대 파는 것보다 삼성 반도체와 디스플레이를 적용한 중국 스마트폰을 5대, 10대 팔도록 하는 게 더 낫다는 판단이다. 삼성전자의 중국 매출은 2016년 32조원에서 지난해 59조원으로 두 배 가까이 커졌다. 삼성전기는 샤오미에서 매년 1조원의 매출을 올린다.

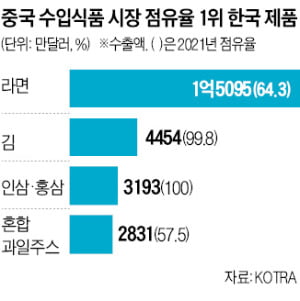

중국 소비재 시장은 여전히 빠르게 변하고 있다. 소득 수준이 올라가면서 고급 소비재 수요는 폭발적으로 늘고 있다. 김, 어린이 음료, 홍삼 등 다수 영역에서 한국산 식품이 1위를 달리고 있다. 서울우유, 연세우유 등 한국산 냉장우유는 중국 고급 백화점과 마트 우유 코너의 중심을 차지하고 있다. 홍창표 KOTRA 중국본부장은 “한국 제품은 품질에선 여전히 인정받지만 가격은 동남아시아에, 브랜드는 유럽에 밀린다는 평가가 나온다”며 “차별화를 통해 독자적 위치를 확보해야 할 것”이라고 말했다.

베이징=강현우 특파원 hkang@hankyung.com

관련뉴스