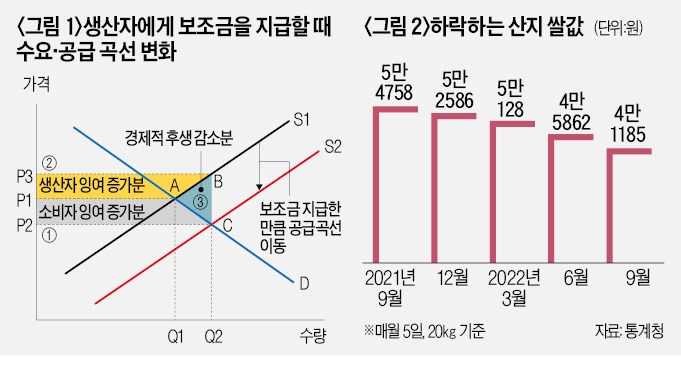

쌀값이 급락하고 있다. 통계청이 집계한 지난 5일 기준 산지 쌀값(20㎏)은 4만1185원으로 작년 9월 5만4758원보다 25% 하락했다. 올해 벼농사가 풍년이라고 하니 쌀값은 더 떨어지게 생겼다. 농민들은 남는 쌀을 정부가 매입해 줄 것을 요구하고 있지만 전국 쌀 창고가 이미 가득 찼다고 한다. 가격은 떨어지고 창고엔 안 팔린 쌀이 가득한데 생산은 줄지 않는다. 무엇이 문제일까. 전문가들은 농업 분야에 지급되는 보조금을 시장 왜곡의 중요한 원인으로 지적한다.

보조금은 시장 실패를 바로잡는 기능을 할 수 있다. 어떤 재화나 서비스의 시장 균형 거래량이 사회적으로 바람직하다고 생각하는 수준보다 적을 경우 보조금을 지급해 거래량을 늘리는 것이다. 예를 들어 교육 서비스는 나라를 위해 꼭 필요하지만 학교 운영에 큰 비용이 들어 시장에만 맡겨두면 충분히 공급되지 않을 수 있다. 이때 정부가 학교법인 등에 보조금을 지원하면 교육 서비스 공급을 늘리는 효과가 있다.

산업 발전을 촉진하거나 초기 단계에 있는 특정 산업을 국제 경쟁에서 보호하는 것도 정부가 보조금을 지급하는 이유다. 한국의 고속 경제 성장도 기업에 대한 세제 혜택과 금융 지원이 한몫했다. 세계 각국 역시 보조금을 산업 정책의 주요 수단으로 활용한다.

그 덕분에 소비자잉여와 생산자잉여 모두 증가한다. <그림1>의 ①번 영역이 소비자잉여 증가분, ②번 영역이 생산자잉여 증가분이다. 그러나 비용이 따른다. 보조금은 납세자의 세금이다. 사각형 P2P3BC(①+②+③)만큼이 보조금(세금) 지출액이다. 그것을 감안하면 사회 전체적인 경제적 후생은 삼각형 ABC(③번 영역)만큼 감소한다.

이런 원리를 쌀 시장에 적용해볼 수 있다. 정부는 쌀 생산에 많은 보조금을 투입한다. 모내기 땐 종자 비용, 기르는 동안엔 비료 가격을 지원하고, 추수를 하고 나면 공공비축미를 매입한다. 경지 ㏊당 100만~205만원의 공익형 직불금과 면세유 혜택도 있다.

이런 지원은 쌀 생산을 늘리는 결과를 낳는다. 세계무역기구(WTO) 협정에 따라 연간 40만t의 의무 수입 물량까지 들어온다. 반면 쌀 소비는 감소세다. 지난해 국민 1인당 쌀 소비량은 56.9㎏으로 하루 밥 한 공기 정도에 불과하다. 소비는 감소하고 생산은 증가하니 공급이 수요를 초과하는 상태가 만성화했다. 가격 하락을 막기 위해 정부는 남아도는 쌀을 매입해 시장에서 격리한다. 쌀 생산에 세금을 지원하고, 남는 쌀을 세금으로 되사는 악순환이다. 세금 투입이 늘어나는 만큼 경제적 후생은 줄어든다.

보조금은 종종 비리의 온상이 되기도 한다. 정부 예산을 받아 쉽게 돈을 벌고 싶어 하는 사람들이 로비와 복마전에 뛰어든다. 시장 원리보다 연줄과 정치 논리가 작용하기 쉽다. 최근 국무조정실의 태양광·풍력 등 신재생에너지 지원사업 표본조사에서 정부 지원금을 불법으로 운용한 사례가 2267건이나 적발됐다. 귀중한 세금이 보조금이라는 이름을 달고 ‘눈먼 돈’으로 낭비된 것이다. 보조금 맛이 매우 달기 때문이다.

유승호 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스