명화를 소유하고 있다고 해서 그 이미지를 마음대로 책이나 달력에 쓸 수 있는 건 아니다. 소유권과 별개로 저작권은 작가나 유족, 관련 재단이 갖는 경우가 많아서다. 공산품도 그렇다. 스포츠 게임 화면에 나오는 선수들에게 실제 입는 유니폼을 입히려면 나이키, 아디다스 등에 저작권료를 내야 한다. 대다수 게임사는 현실감을 높이기 위해 울며 겨자 먹기로 저작권을 구매한다.

명화를 소유하고 있다고 해서 그 이미지를 마음대로 책이나 달력에 쓸 수 있는 건 아니다. 소유권과 별개로 저작권은 작가나 유족, 관련 재단이 갖는 경우가 많아서다. 공산품도 그렇다. 스포츠 게임 화면에 나오는 선수들에게 실제 입는 유니폼을 입히려면 나이키, 아디다스 등에 저작권료를 내야 한다. 대다수 게임사는 현실감을 높이기 위해 울며 겨자 먹기로 저작권을 구매한다.문신은 예외였다. 몸에 그렸기 때문이다. 2020년 미국 뉴욕남부지방법원의 판결이 그랬다. 문신 디자인 회사가 “미국프로농구(NBA) 게임 속 실존 선수 캐릭터에 우리가 저작권을 가진 문신이 그대로 나왔다”며 게임회사를 상대로 낸 소송에서 법원은 게임사 손을 들어줬다. 문신은 몸의 일부인 만큼 문신한 사람 마음대로 저작권을 사용할 수 있다는 논리였다.

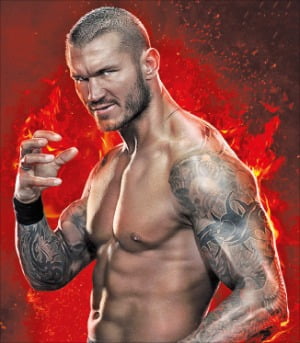

일리노이 남부지방법원 배심원단은 최근 정반대 결론을 내렸다. “문신의 저작권은 문신 시술가에게 있다”고 판단한 것. 소송을 건 사람은 문신 시술가인 캐서린 알렉산더이고, 상대방은 인기 프로레슬러 랜디 오턴(사진)의 초상권을 보유한 월드레슬링엔터테인먼트(WWE)와 게임 제작사 테이크 투다.

알렉산더가 오턴의 목과 어깨, 팔에 문신을 새긴 건 2003년이다. 오턴이 인기 레슬러가 되면서 이 문신 디자인의 인지도가 높아지자, 알렉산더는 2018년 이 디자인을 미국 저작권 사무소에 등록했다. 문제는 테이크 투가 프로레슬링 게임 ‘WWE 2K’에 랜디 오턴 캐릭터를 넣으면서 불거졌다. 문신 없는 오턴은 상상할 수 없는 터. 당연히 게임에도 문신 있는 오턴이 나왔다. 그렇게 소송은 시작됐고, 법원은 기존과 다른 판단을 내렸다.

배상액은 3750달러(약 529만원)에 불과했다. 하지만 문신이 있는 인물을 다룬 사진과 게임, 그림이 셀 수 없이 많다는 점에서 상당한 파장이 일 전망이다. 미국 법원이 문신을 미술작품이자 디자인 상품으로 인정했다는 뜻으로 해석할 수 있다. 지난 4일 아트넷과 아트뉴스 등 유력 예술 전문지들이 이 소식을 머리기사로 올린 이유다.

국내 문신 인구는 300만 명에 이르지만, 이런 판결이 나올 가능성은 거의 없다. 의료법상 문신 시술은 의사만 할 수 있어 문신 시술가에게 몸을 맡기는 건 불법이어서다. 법조계 관계자는 “문신 시술사의 시술 자체가 불법인 만큼 저작권을 인정받기는 어렵다”고 했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스