미술시장이 뜨겁다. 지난 13일 영국 런던 크리스티 경매에서 데이비드 호크니의 ‘이른 아침 생트 막심’이 2089만9500파운드(약 336억원)에 낙찰됐다. 당초 추정가의 3배에 달하는 금액이었다. 14일 런던에서 열린 소더비 경매도 2015년 후 가장 높은 매출을 기록했다. 글로벌 경기 침체 우려가 높지만, 미술시장은 꾸준한 모습이다. 국내에서도 미술 작품이 투자 대상으로 주목받으면서 시장이 커지고 있다. 미술시장은 경제 원리와 따로 노는 것일까?

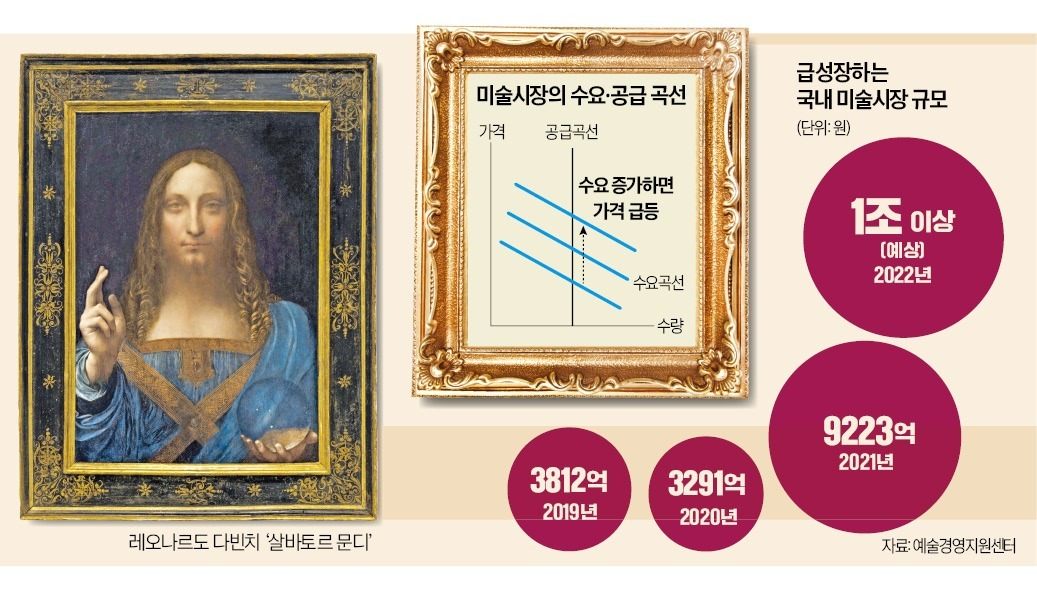

미술시장이 뜨겁다. 지난 13일 영국 런던 크리스티 경매에서 데이비드 호크니의 ‘이른 아침 생트 막심’이 2089만9500파운드(약 336억원)에 낙찰됐다. 당초 추정가의 3배에 달하는 금액이었다. 14일 런던에서 열린 소더비 경매도 2015년 후 가장 높은 매출을 기록했다. 글로벌 경기 침체 우려가 높지만, 미술시장은 꾸준한 모습이다. 국내에서도 미술 작품이 투자 대상으로 주목받으면서 시장이 커지고 있다. 미술시장은 경제 원리와 따로 노는 것일까?반면 미술품은 수요가 증가해 가격이 상승해도 공급은 늘어나기 어렵다. 그림 가격이 오른다고 해서 갑자기 유명 작품이 늘어날 수 없기 때문이다. 즉, 미술품의 공급 탄력성은 0에 가깝다. 따라서 우상향하는 일반적인 공급 곡선과 달리 미술품의 공급 곡선은 수직선 형태가 된다. 이런 시장에서는 수요가 조금만 증가해도 가격이 급등한다.

수요의 소득 탄력성이 크다는 것도 미술시장의 특징이다. 소득 탄력성이란 소득 변화에 따라 수요가 변화하는 정도를 말한다. 소득이 늘어 의식주 욕구가 충족되면 예술에 대한 관심이 높아진다. 반대로 경기 침체로 소득이 줄어들면 미술시장에도 찬 바람이 분다.

미술시장의 이 같은 특성을 이용해 큰돈을 번 경제학자가 존 메이너드 케인스다. 케인스는 제2차 세계대전 중 프랑스 예술가들의 그림을 사 모았다. 전쟁이 끝나고 경기가 회복되자 가격이 급등했고, 케인스는 큰 이익을 얻었다.

비싼 미술 작품도 다이아몬드처럼 희소성이 가치의 원천이다. 빈센트 반 고흐의 ‘별이 빛나는 밤’도 구스타프 클림트의 ‘키스’도 이 세상에 하나뿐이다. 미술 작품을 소장한 사람은 작가가 죽기를 기다린다는 우스개가 있다. 작가가 사망하면 더 이상 작품을 만들어낼 수 없으니 작품의 희소성이 높아져 가격이 올라간다는 것이 이유다.

미술사적으로 큰 발자취를 남긴 작가 중에서도 죽은 다음에야 가치를 인정받은 사람이 많다. 폴 고갱은 말년에 작품 여덟 점을 팔아 겨우 1000프랑을 벌었다. 그가 사망하고 100년도 더 지난 2015년 그의 작품 ‘언제 결혼하니’는 3억달러에 팔렸다. 당시 기준 역대 최고가 기록이었다.

경매는 경제적 효율을 극대화할 수 있는 판매 방식이다. 같은 상품이라도 지불용의, 즉 소비자가 내고자 하는 가격은 제각각이다. 이런 상황에서 상품을 너무 비싸게 팔면 지불용의가 낮은 소비자가 시장에서 배제된다. 반대로 너무 싸게 팔면 더 비싸게 팔 수 있는 상품을 싸게 파는 꼴이 된다.

경매는 구매자의 지불용의를 파악할 수 있는 판매 방식이다. 똑같은 그림을 보고도 어떤 사람은 수백억원의 가치가 있다고 느끼고, 어떤 사람은 그저 그림일 뿐이라고 생각한다. 작품을 ‘적당한 가격’에 팔면 작가에게는 손해가 된다. 보다 비싼 가격을 주고 사겠다는 사람이 있을 것이기 때문이다. 경매하면 가장 높은 가격을 제시한 사람에게 작품을 넘겨 작가는 수익을 극대화할 수 있다.

유승호 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스