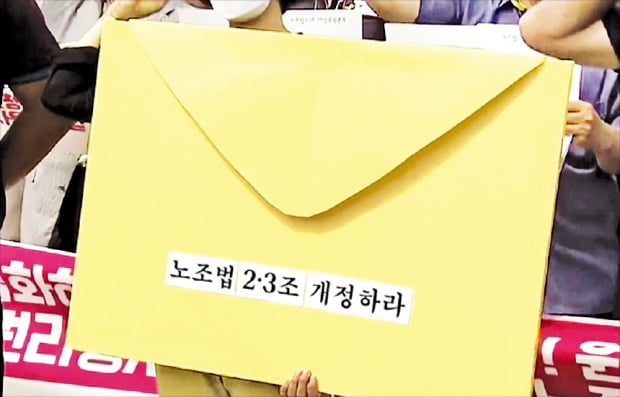

2014년 법원에서 쌍용차 불법파업 참여 노동자들에게 47억 원의 손해를 배상하라는 판결이 나왔다. 이에 한 시민이 언론사에 4만7000원이 담긴 노란 봉투를 보내왔고, 이는 곧바로 모금운동으로 이어졌다. 지금은 근로자 월급을 통장으로 입금하지만, 예전엔 ‘노란 봉투’에 담아 현금으로 주었다. ‘노란봉투법’이란 명칭은 그렇게 생겨났다. 개정안의 입법화를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 갈등 요인은 이 법안이 노조 파업으로 발생한 손실에 대해 사측의 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있기 때문이다.

우선 노란봉투법은 규범 측면에서 노란 봉투법과 어떤 관계에 있을까? ‘노란 봉투법’으로 띄어 쓰는 게 원칙이지만, ‘노란봉투법’으로 붙여 쓰는 것도 가능하다. 한글맞춤법 제49항(고유명사) 규정이다. 둘 이상의 단어가 결합해 이루어진 고유명사는 ‘단어별’로 띄어 쓰는 것을 원칙으로 하되, ‘단위별’로 쓸 수 있도록 했다. 이때 ‘단위’란 고유명사를 이루고 있는 구성요소의 구조적 묶음을 뜻한다. ‘노란+봉투+법’이란 각각의 단어로 이뤄졌지만, 전체를 하나의 개념으로 보고 붙여 쓰는 게 직관적으로 자연스럽기 때문이다. 전문용어(제50항)도 마찬가지다. ‘부처님오신날’을 비롯해 ‘예술의전당’ ‘붉은악마’ ‘먹는샘물’ ‘기업가정신’ ‘공적자금’ 같은 고유명사류, 전문용어류를 적을 때 띄어쓰기의 근거가 되는 규정이다.

앞에 붙는 ‘노란’과 ‘노랑’을 헷갈려 하는 이들도 꽤 있다. 둘 사이에는 무슨 차이가 있을까? 노란봉투법이든 노랑봉투법이든 상관없이 쓸 수 있다. ‘노랑’은 노란 빛깔이나 물감을 뜻하는 말이다. ‘노란 병아리, 노란 은행잎, 노란 저고리’처럼 ‘노랑 병아리, 노랑 은행잎, 노랑 저고리’라고 쓸 수 있다. ‘노랑=노란색’이라고 생각하면 된다. 이는 ‘파랑, 빨강, 하양’도 모두 마찬가지다. 모두 ‘파란색, 빨간색, 하얀색’을 나타낸다.

‘노랗다, 파랗다, 빨갛다, 하얗다’에서 ‘노랑, 파랑, 빨강, 하양’이 나왔듯이, ‘까맣다→까망’도 가능할까? ‘까맣다’에 이끌려 ‘까망’을 쓰지만, 아쉽게도 규범은 ‘깜장’만을 표준으로 삼았다. 역시 표준어규정 제17항에 따른 결과다. ‘껌정’과 ‘꺼멍’ 중 ‘꺼멍’이 비표준으로 밀려난 것도 같은 원리에 따른 것이다. 이들의 모태는 ‘거멓다’인데, 그 어원은 ‘검다’이다. 여기서 ‘검정’이 나왔고, 어감이 센 말이 ‘껌정, 깜장’이다. 이들이 단수표준어로 선택됐다. 입말에서 쓰는 ‘까망, 꺼멍, 거멍’은 모두 ‘깜장, 껌정, 검정’과의 세력 다툼에서 밀린 셈이다. ‘검정 고무신’을 ‘거멍 고무신’이라 하지 않는 것도 그런 결과다.

‘노랗다’는 노랗고, 노랗지, 노랗게 식으로 자음 앞에서는 어간의 형태를 유지하지만 모음 어미나 ‘-네’ 앞에선 ‘노란, 노랬다, 노라네’ 식으로 받침 ‘ㅎ’이 나타나지 않는다. 이를 ‘ㅎ’불규칙활용이라고 한다(한글맞춤법 제18항). 그럼 “은행잎이 정말 노랗네”라고 하면 틀린 말일까? 예전에는 그랬다. 하지만 사람들은 규범 표현인 ‘노라네’ 못지않게 ‘노랗네’도 많이 썼다. 이런 언어현실을 반영해 국립국어원은 2015년 12월 이 역시 표준어법으로 인정했다. 지금은 ‘노라네/노랗네’ 둘 다 맞는 표기다.

‘노랗다’는 노랗고, 노랗지, 노랗게 식으로 자음 앞에서는 어간의 형태를 유지하지만 모음 어미나 ‘-네’ 앞에선 ‘노란, 노랬다, 노라네’ 식으로 받침 ‘ㅎ’이 나타나지 않는다. 이를 ‘ㅎ’불규칙활용이라고 한다(한글맞춤법 제18항). 그럼 “은행잎이 정말 노랗네”라고 하면 틀린 말일까? 예전에는 그랬다. 하지만 사람들은 규범 표현인 ‘노라네’ 못지않게 ‘노랗네’도 많이 썼다. 이런 언어현실을 반영해 국립국어원은 2015년 12월 이 역시 표준어법으로 인정했다. 지금은 ‘노라네/노랗네’ 둘 다 맞는 표기다.관련뉴스