워런 버핏 벅셔해서웨이 회장은 2001년 투자자들에게 이런 글이 담긴 메일을 보냈다. 증시가 좋을 때는 모든 기업의 주가가 오르기 때문에 실력 없는 기업도 숨어 있을 수 있지만, 거품이 터지면 ‘기초체력’이 약한 기업의 민낯은 그대로 드러날 수밖에 없다는 의미다.

‘아시아 미술시장의 중심지’ 홍콩에서 지금 한국 작품이 이런 평가를 받고 있다. 지난 29일 홍콩 그랜드하얏트호텔과 서울옥션 강남센터에서 동시에 열린 ‘서울옥션 홍콩 경매’에서 이런 장면이 연출됐다.

일본 작가 구사마 야요이(92)의 ‘초록 호박’을 놓고 경쟁하던 홍콩의 ‘큰손’들은 한국 작품이 경매대에 오르자 침묵을 지켰다. 작년까지만 해도 없어서 못 팔던 윤형근, 이건용, 하종현 등 ‘한국 국가대표 화가’들의 대작은 줄줄이 유찰됐다.

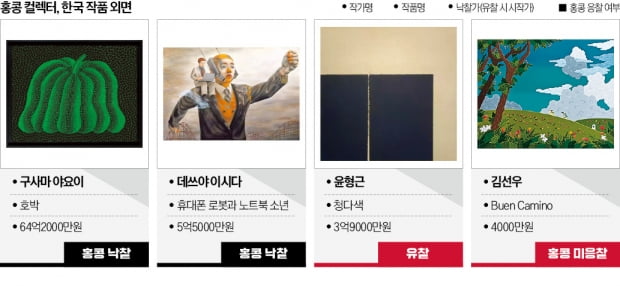

하지만 같은 날 서울옥션 홍콩 경매 분위기는 정반대였다. 코로나19로 2년 만에 홍콩시장을 노크했지만, 낙찰률은 65%(84개 중 50개 낙찰)에 불과했다. 지난해 평균 낙찰률(79%)을 크게 밑도는 수치다. 한국 작가들의 작품에 홍콩 컬렉터들이 눈길을 주지 않은 탓이다. 이들은 우국원, 김선우 등 지난해 가격이 급등한 작가의 작품은 물론 김환기, 박서보, 김구림 등 거장들의 작품도 외면했다. 이들이 챙겨간 한국 작가 작품은 심문섭(1억4000만원), 정영주(6200만원), 서도호(6000만원) 등 세 점에 그쳤다.

반면 구사마의 ‘호박’(64억2000만원·낙찰가 기준)과 데쓰야 이시다(5억5000만원), 라킵 쇼(1억5000만원) 등 외국 작가들의 작품에는 여러 명이 달라붙어 가격을 끌어올렸다. 이날 만난 한 홍콩 컬렉터는 “세계 미술시장이 조정 국면에 들어가긴 했지만 한국 작품만큼 낙폭이 크지는 않다”며 “요 몇 달 상황만 보면 한국 작품에 대한 세계 미술계의 관심이 중국·일본은 물론 요즘 뜨는 몇몇 동남아시아 국가에도 밀리는 모양새”라고 했다.

국내 미술계 관계자는 “예년과 달리 한국 작품들이 눈에 잘 띄지 않는 곳에 있어 모르고 지나칠 뻔했다”며 아쉬워했다. 하이라이트인 ‘이브닝 경매’에 나오는 한국 작품도 두 점에서 한 점으로 줄었다.

이날 만난 현지 컬렉터들은 기자에게 “살 만한 한국 작품이 별로 없다”고 했다. 정리하면 이렇다. 전 세계가 단색화에 주목한 게 2014년이다. 그 8년 동안 미술시장 트렌드를 읽을 줄 안다는 컬렉터들은 이우환이나 박서보 작품을 사들였다.

문제는 단색화를 이어갈 미술 담론이 나오지 않은 데서 비롯됐다. 현장에서 만난 미술계 관계자는 “큰손들의 눈을 다시 한국으로 돌리려면 국내 미술계가 단색화를 이을 새로운 화두를 던져야 한다”며 “상당수 해외 컬렉터는 한국 신진 작가들에 대해 가격 거품이 많이 껴 있다고 생각하는 것 같다”고 말했다.

홍콩=성수영/오현우 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스