맞벌이 가구와 외벌이 가구의 소득 격차가 갈수록 벌어지고 있다. 맞벌이하는 집은 외벌이 부부보다 월소득이 50% 이상 많은 것은 물론 가계 살림의 흑자 규모도 훨씬 큰 것으로 나타났다.

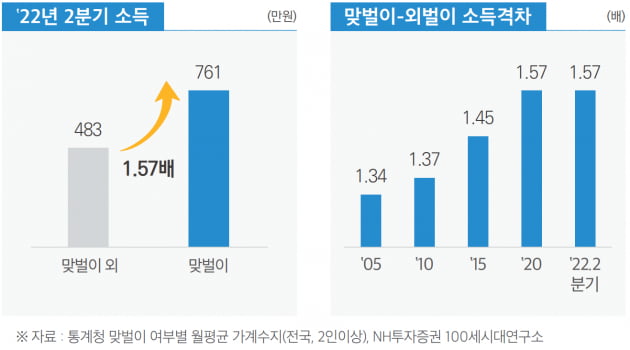

7일 NH투자증권이 통계청 자료를 분석해 펴낸 '맞벌이 가구, 두 개의 통장' 보고서에 따르면 올 2분기 맞벌이 가구의 월평균 소득은 761만원, 외벌이 가구는 483만원이었다. 두 집단의 소득 격차는 1.57배(월 278만원)였다. 2005년에는 1.34배였지만 갈수록 차이가 벌어지고 있다.

노동의 대가인 근로·사업소득만 떼어서 보면 맞벌이 가구가 월 664만원, 외벌이 가구는 월 350만원으로 격차(1.89배)가 더 컸다. 남녀 임금 차가 줄면서 '남편과 비슷하게 버는 아내'가 많아졌기 때문으로 풀이됐다. 반면 정부 지원금이 포함된 이전소득은 외벌이 가구(월 113만원)가 맞벌이 가구(월 85만원)보다 많았다.

가처분소득에서 소비지출을 뺀 흑자액은 맞벌이 가구가 월 251만원, 외벌이 가구는 월 107만원으로 집계됐다. 맞벌이의 흑자율은 40.7%로 역대 최대 수준을 기록했지만 외벌이의 흑자율은 27.0%에 그쳤다.

맞벌이 가구는 많이 버는 만큼 쓰는 돈도 많다. 외식이나 배달 음식을 자주 이용하고, 여행을 즐기고, 자녀 사교육에 많은 돈을 쓰는 경향이 뚜렷했다. 맞벌이 가구의 음식·숙박 지출액은 월 57만8000원으로 외벌이 가구(월 41만원)를 40% 이상 웃돌았다. 교육비 지출액 역시 외벌이 가구(월 19만원)에 비해 80% 이상 많은 월 34만5000원을 기록했다.

NH투자증권은 맞벌이 가구의 자산관리 전략으로 네 가지를 꼽았다. ①두 사람의 급여를 한 계좌로 모으고 ②가구소득의 50%를 저축하고 ③합의를 거쳐 투자하고 ④저축액의 30%는 연금에 배분해 노후에 대비하라는 것이다.

한세연 NH투자증권 100세시대연구소 수석연구원은 "MZ세대(밀레니얼+Z세대) 맞벌이 부부는 통장을 따로 관리하면서 생활비를 반씩 부담하고, 남은 돈으로 각자 저축과 투자를 하는 경우가 많다"며 "배우자의 월급이 정확하게 얼마인지, 그 중 얼마를 저축하고 있는지 전혀 모르는 상태에서 돈을 관리하게 될 확률이 높다"고 지적했다.

맞벌이 부부가 '새는 돈'을 막기 위한 가장 좋은 방법으로는 '통장 합치기'를 제안했다. 월급이 들어오면 일단 파킹 통장(고금리 수시입출식예금)에 두 사람 소득을 합친 다음 저축, 소비, 비상자금 등 용도에 맞게 나눠 다른 통장으로 이체하는 방식이다. 한 연구원은 "경제 주도권을 한 사람에 전적으로 맡기기보다 부부가 함께 갖는 것이 좋다"며 "통장을 하나로 합치게 되면 부부는 '경제 공동체'가 되어 같은 목표를 갖고 자산을 관리할 수 있는 장점이 있다"고 했다.

물론 배우자에게 월소득을 속속들이 공개하고 통장을 공유한다는 게 말처럼 쉬운 결정은 아니다. 하지만 이렇게 하면 남편이나 아내 중 한 사람이 투자를 전담하다가 큰 손실을 보게 돼 부부관계 자체가 흔들리는 '최악의 상황'도 막을 수 있다는 설명이다. 그는 "투자를 결정하기 전에 충분한 대화를 통해 합의하고 실행하는 습관을 가져야 한다"며 "투자 자산을 선정할 때는 한 가지 자산에 집중하기보다 부동산, 주식, 예금 등 다양한 자산군에 나눠서 투자하는 것이 좋다"고 조언했다.

NH투자증권은 일정 수준의 자산이 쌓이기 전까지 '가구소득의 50%는 무조건 저축한다'는 목표를 세울 것도 제안했다. 자녀가 청소년기에 접어들면 사교육비가 불어나 돈을 모으기가 어려워진다. 신혼 때부터 자녀의 중학교 진학 이전까지 약 15년 정도가 종잣돈을 모으는 '골든 타임'이라는 것이다.

또 저축액의 30%는 연금에 배분할 것을 권했다. 한 연구원은 "맞벌이 가구는 평소 지출 성향이 높아 은퇴 후 갑자기 지출을 줄이기 어렵다"며 "소득이 있는 기간에 부부가 각각 연금저축과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에 추가 납입하면 국민연금을 받기 전 '소득 공백기'를 메울 노후자산을 마련할 수 있다"고 말했다.

임현우 기자 tardis@hankyung.com

관련뉴스