산타클로스는 없다. 아이들 선물값은 엄마 아빠가 치러야 한다. 하필 올해 크리스마스는 원래 쉬는 일요일. 춥기만 한 겨울날이다.

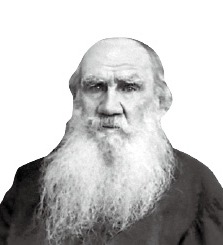

산타클로스는 없다. 아이들 선물값은 엄마 아빠가 치러야 한다. 하필 올해 크리스마스는 원래 쉬는 일요일. 춥기만 한 겨울날이다.‘크리스마스의 기적’을 말하는 동화에 시큰둥해져 버린 어른에게 크리스마스 선물로 전해주고 싶은 이야기가 있다. 레프 톨스토이(사진)의 단편소설 <사랑이 있는 곳에 신이 있다>다.

마침 성탄이라 소설을 무대에서 만날 기회도 있다. 서울가톨릭연극협회는 23~25일 총 여섯 차례 명동성당 파밀리아 채플에서 연극 ‘사랑이 있는 곳에 신이 있다’를 공연한다.

소설의 주인공은 가난한 구두장이 마르틴. 그는 신을 원망하고 심지어 죽여달라고 기도한다. 아내, 두 자식에 이어 막내아들까지 세상을 떠나 홀로 남겨졌기 때문이다. 슬픔을 달래려 저녁마다 성경을 읽던 그의 귀에 어느 밤 알 수 없는 목소리가 들린다. “내일 거리를 내다보아라. 내가 가겠노라.”

다음날 아무리 기다려도 목소리의 주인공은 나타나지 않는다. 온종일 창밖을 기웃거리던 마르틴은 눈을 치우는 청소부 노인을 발견하곤 가게로 초대해 따뜻한 차를 내어준다. 갓난아이를 안고 추위에 떠는 여인에게는 빵과 옷을 줬고, 사과를 훔치다 들킨 소년이 경찰서에 끌려가지 않도록 대신 값을 치른다.

다음날 아무리 기다려도 목소리의 주인공은 나타나지 않는다. 온종일 창밖을 기웃거리던 마르틴은 눈을 치우는 청소부 노인을 발견하곤 가게로 초대해 따뜻한 차를 내어준다. 갓난아이를 안고 추위에 떠는 여인에게는 빵과 옷을 줬고, 사과를 훔치다 들킨 소년이 경찰서에 끌려가지 않도록 대신 값을 치른다.온갖 소동 뒤에도 신은 나타나지 않았다. 그날 밤 성경을 편 마르틴에게 다시 목소리가 들려온다. “너는 나를 모르겠느냐? 오늘 만난 사람이 나였다.”

그 순간, 마르틴의 눈앞에 그가 낮에 도왔던 이들이 스쳐 간다. 마르틴이 성경을 펼치자 이런 구절이 눈에 들어온다. “너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라.”

이 소설의 주인공 마르틴은 ‘투르의 마르티노’로 불리는 마르티노 성인을 연상시킨다. 군인이었던 마르티노는 한겨울에 추위에 떠는 거지에게 자기 망토를 반으로 갈라 나눠줬다. 그날 밤 꿈에 반쪽 망토를 입은 예수가 나타나자 신앙을 받아들이고 사제가 된다.

교회를 통렬하게 비판하다 파문까지 당한 톨스토이의 작품이 맞는지 의심스러울 수도 있다. 러시아의 대문호 톨스토이는 독실한 러시아정교회 가정에서 자랐지만 철저한 무신론자로 살았다. 그러다 중년의 허무를 겪은 끝에 유신론자로 돌아섰다.

그렇다고 <사랑이 있는 곳에 신이 있다>가 절대자의 전능을 찬양하는 이야기는 아니다. 소설에서 인간을 구원하는 것은 오직 인간이다. 톨스토이가 찾아낸 기적은 인간의 마음이 아주 작은 계기로 변할 수 있다는 믿음이다. 그 계기가 종교적 체험이든, 성탄 같은 특별한 날이든, 또 다른 무엇이든.

소설에서 마르틴은 신을 기다리며 스스로 이런 질문을 던진다. ‘만일 하느님이 오신다면 과연 나는 어떻게 대할까?’ 12월 25일 단 하루만이라도 마주치는 모든 사람을 내게 가장 소중한 존재를 대하듯 한다면, 온 세상에는 크리스마스의 기적이 넘쳐날 것이다. 그때는 분명히 산타클로스도 있겠지.

구은서 기자 koo@hankyung.com

관련뉴스