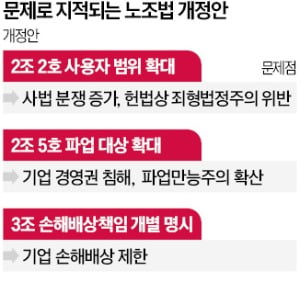

21일 국회 환경노동위원회 전체회의를 통과한 노란봉투법(노조법 2·3조 개정안)의 핵심은 사용자 개념과 파업 허용 범위 확대, 기업의 손해배상 입증 책임 강화다. 법안을 단독 처리한 더불어민주당 등 야당은 “합법파업 보장법”이란 입장이지만 정부·여당과 경영계는 “파업만능주의 조장법”이라고 정반대 견해를 밝혔다. 이정식 고용노동부 장관은 입장문을 내 “개정안이 과연 노동조합법의 목적에 부합하는지 깊은 우려를 나타낼 수밖에 없다”며 국회에 재고를 요청했다. 노란봉투법이 왜 문제 소지가 있는지 짚어봤다.

개정안은 사용자 개념을 ‘근로계약 체결 당사자’에서 ‘근로조건에 대해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자’(2조 2호)로 확대했다. ‘실질적 지배력’이 있으면 사용자로 본다는 것이다. 예컨대 삼성전자, 현대자동차 하도급 업체 근로자들이 성과급 확대를 요구하며 원청인 삼성전자, 현대차를 상대로 파업하는 게 가능해질 수 있다. 한국경영자총협회는 “개정안은 사용자와 노동쟁의 개념을 무분별하게 확대해 근로계약 당사자가 아닌 기업까지 쟁의 대상으로 끌어들였다”고 비판했다.

개정안은 사용자 개념을 ‘근로계약 체결 당사자’에서 ‘근로조건에 대해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자’(2조 2호)로 확대했다. ‘실질적 지배력’이 있으면 사용자로 본다는 것이다. 예컨대 삼성전자, 현대자동차 하도급 업체 근로자들이 성과급 확대를 요구하며 원청인 삼성전자, 현대차를 상대로 파업하는 게 가능해질 수 있다. 한국경영자총협회는 “개정안은 사용자와 노동쟁의 개념을 무분별하게 확대해 근로계약 당사자가 아닌 기업까지 쟁의 대상으로 끌어들였다”고 비판했다.특히 ‘실질적 지배력’ 개념이 불분명해 노사 교섭 때마다 법원 등에서 판단을 받아야 한다는 지적도 나온다. 노동계는 “기존 대법원 판결에서 사용했던 기준”이란 입장이다. 하지만 국회가 법을 만들면서 해석이 모호한 조항을 집어넣는 게 맞느냐는 비판이 많다. 김상민 법무법인 태평양 변호사는 “노조의 교섭 요구를 거부한 사업주가 형사처벌을 받게 되는 점을 고려하면 형벌 규정 내용은 명확해야 한다”며 “개정안은 헌법상 ‘죄형법정주의’ 원칙에 위배될 수 있다”고 말했다.

민법상 ‘공동 불법행위에 대한 손배책임’ 원칙에 위배될 소지도 크다. 민법은 공동으로 불법행위를 저지른 가해자들이 연대 배상책임을 지도록 하고 있다는 점에서 국내 법체계와 맞지 않는다는 것이다.

또 노사 관계가 극심한 갈등과 혼란을 겪으며 해외 기업 투자가 위축되거나 국내 기업의 해외 이전이 늘어날 경우 청년층과 영세 근로자의 일자리가 줄어들 수 있다. 한 노사관계 전문가는 “파업권 확대라는 선물 보따리를 안은 대기업 노조의 근로 조건은 갈수록 높아지고, 근로자 대다수를 차지하는 미조직 노동자가 그 비용을 부담하게 되면서 결국 노동시장 양극화가 심화할 것”이라고 했다. 한국무역협회도 “이번 입법은 노동자를 위한다는 명분으로 추진되고 있으나 산업현장의 불법 쟁의행위를 면책함으로써 한국 기업의 해외 이전을 더 부추겨 노동자의 일자리를 축소시키고 삶의 질을 하락시킬 것”이란 입장을 냈다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

관련뉴스