서울의 한 출판사 웹디자이너 2년차인 박모씨는 최근 회사 상무가 개설한 단체 카톡방 때문에 스트레스를 받고 있다. 퇴근 후 집에서 쉬는 와중에 “디자인을 수정해서 내일 아침까지 보내달라”는 지시가 수시로 떨어져서다. 박씨는 “저녁에 야금야금 한두 시간씩 일하게 된다”며 “취업 공고에 적혀 있던 ‘칼퇴근 보장’ 문구가 무의미하다”고 말했다.

업무시간 외 연락을 금지하는 입법이 정부 차원에서 추진된다. 고용노동부는 24일 서울 명동 로얄호텔에서 연 ‘근로시간 제도 개편 대국민 토론회’에서 “‘연결되지 않을 권리(연결차단권)’ 제도화 방안을 모색하겠다”고 밝혔다. 연결차단권은 근무시간 외 직장에서 오는 전자우편이나 전화, SNS 메시지 등을 받지 않을 권리다. 정부가 연결차단권을 공식적으로 추진하는 것은 이번이 처음이다.

연결차단권은 SNS 일상화 등에 따라 ‘일과 업무’의 경계가 불명확해지고 있다는 직장인들의 하소연이 커지면서 점차 주목받고 있다. 특히 코로나19 이후 재택이나 원격 근무가 늘어나면서 업무시간 외 연락과 관련한 갈등이 늘어나는 추세다.

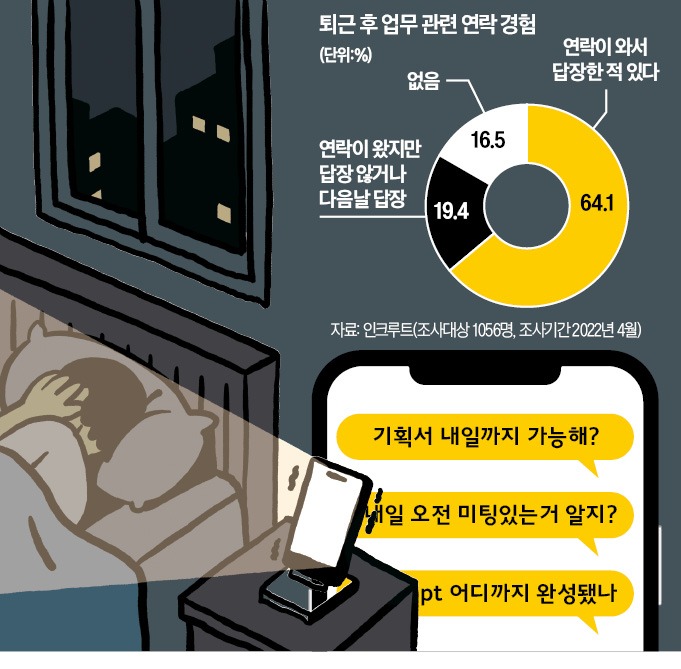

지난해 4월 취업포털 인크루트가 직장인 1056명을 대상으로 한 설문조사에 따르면 ‘업무시간 외에 메신저를 받고 답장했다’는 응답이 64.1%로 나타났다. ‘연락이 왔으나 답장하지 않았다’는 응답도 19.4%였다. 이 때문에 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 업무시간 외 업무 지시를 차단하거나 아예 근로시간으로 인정해 임금을 달라는 목소리가 높아지고 있다.

한 대형 로펌 노동전문 변호사는 “젊은 변호사들이 오후 6시가 넘으면 고객의 전화를 안 받고 다음 날 오전에 연락하는 경우가 늘었다”며 “일과 삶의 균형을 추구하는 경향이 강해지면서 예전에는 상상할 수 없었던 일이 벌어지고 있다”고 말했다.

다만 연락을 취했다는 이유만으로 상사나 사업주를 처벌하는 경우는 없다. 프랑스도 ‘연례 협상’을 하지 않은 사업주를 1년 이하의 징역 또는 3750유로(약 520만원) 이하의 벌금을 부과할 뿐이다. 지속적으로 의사에 반한 업무시간 외 연락을 할 경우에 한해 ‘직장 내 괴롭힘’ 혐의를 적용한다.

한 노사관계 전문가는 “메타버스와 SNS로 촘촘하게 이어진 ‘초연결사회’에서 연결차단권은 비현실적”이라며 “이탈리아처럼 근로시간 정의를 바꿔 퇴근 후 업무지시가 있다면 근로시간으로 인정하고, 아예 초과근무수당을 지급하는 방안이 현실적”이라고 주장했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

관련뉴스