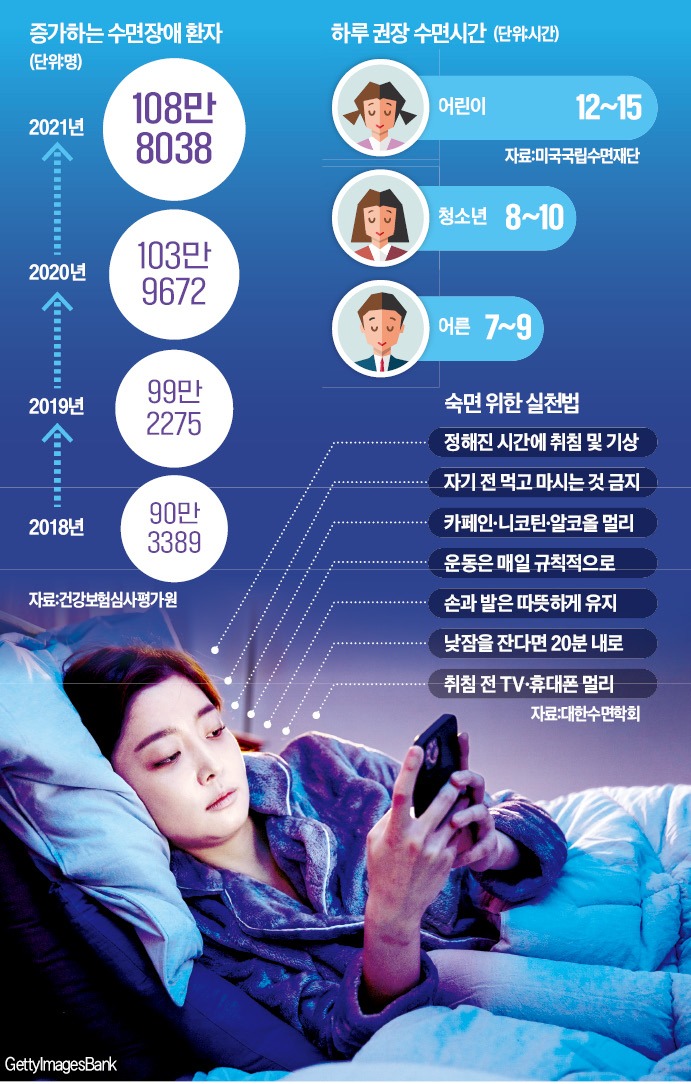

코로나19 이후 잠을 잘 못 자는 사람이 늘고 있다. 지난해 수면장애로 병원을 찾은 환자는 100만 명을 넘었다. 우리 국민 3분의 1이 불면증을 경험하는 것으로 추정된다. 세계수면학회는 매년 수면의 중요성을 강조하는 캠페인을 진행하는데 올해의 화두는 ‘수면은 건강에 필수’다. 잘 자는 것이 신체와 정신, 사회적 행복의 근간이 된다는 것이다. 의료계 자문을 구해 수면장애에 대해 알아봤다.

수면장애를 판단하는 현실적인 지표는 다음날 일상생활에 영향을 끼치는지 여부다. 잠드는 것이 어렵다면 이는 수면 위생과 연관 있다. 수면 위생은 잠을 잘 자기 위해 하는 행동이다. 취침 전 TV나 스마트폰 보지 않기, 초조하게 시간 확인하지 않기, 카페인이나 알코올 섭취 피하기, 과식하지 않기, 운동하기 등이다. 또 속상하거나 화나는 일이 있거나 시험 등을 앞두고 긴장한 경우 스트레스로 인해 일시적으로 잠이 안 올 수 있다. 일과성 불면증이다. 이런 불면증은 생활 습관만 잘 교정하면 쉽게 해결할 수 있다.

수면 질환이 불면증의 원인이 되기도 한다. 정유삼 서울아산병원 이비인후과 교수는 “잘 때 코를 고는 사람 중 70%가 수면무호흡증이 있다”며 “평소 코골이가 심하거나 고혈압, 비만인 경우엔 의료기관을 찾아 수면무호흡증이 있는지 확인하는 게 좋다”고 설명했다.

이외에도 취침 및 기상 시간이 불규칙한 일주기 장애, 잠을 자면서 이상 행동을 하는 수면행동 장애, 정상보다 많이 자는데도 잠이 계속 오는 과수면증이나 기면증 등 다양한 질환이 있다. 신체적인 질환이나 하지불안 증후군, 수면 무호흡 등도 수면을 방해하는 요인으로 꼽힌다.

불면증이 장기화하면 몸엔 갖가지 이상신호가 나타난다. 뇌와 심장이 못 쉬고 각성 상태를 유지하면서 질환이 생긴다. 조성훈 경희대한병병원 한방신경정신과 교수는 “불면증은 쉽게 만성화하는 특징이 있어 주의해야 한다”며 “무기력과 두통, 어지러움, 건망증, 불안 등의 증상을 동반해 집중력과 기억력, 사고력 저하로 이어지게 한다”고 말했다. 기저질환 악화, 면역기능 저하, 치매 발생, 당뇨와 비만을 비롯해 심뇌혈관질환을 유발할 수 있다. 만성 불면증 환자들은 대개 우울 증상을 보인다. 우울증이나 불안장애 등 정신질환과 불면증의 공존율은 60%다.

진단을 위해선 문진표가 중요하다. 수면 습관과 수면장애, 내과적 질환의 유무, 약 복용 등을 확인해야 하기 때문이다. 수면다원검사를 통해 수면 구조를 파악하고 수면장애 유무를 판단하는 검사를 한다. 최근엔 비벤조디아제핀 계열의 수면제가 대거 등장했다. 정석훈 서울아산병원 정신건강의학과 교수는 “수면 전문가의 도움을 얻어 가장 적합한 약물을 처방받는 것이 좋다”며 “수면제를 복용할 때는 전문가와 함께 자신에게 맞는 수면제 복용 시간을 정하고 이를 지켜야 한다”고 조언했다. 불면증에 영향을 주는 요소를 찾아내는 인지행동 치료를 하기도 한다.

쉽게 잠들기 위해 술을 마시는 것은 피해야 한다. 처음에는 술이 잠을 잘 자게 하는 것처럼 느껴질 수 있지만 정작 깊은 잠을 자는 데는 방해가 된다. 과음은 코골이나 수면무호흡증 증상을 악화해 수면 중 숨을 제대로 쉬지 못하게 한다.

부족한 수면 시간이 장기간 쌓인다면 잠을 자야만 피로를 해소할 수 있다. 이를 ‘수면 부채’라 한다. 수면 부채가 쌓여 사고로 이어질 수 있기 때문에 수면의 양과 질은 개인뿐 아니라 사회와 국가에도 중요하다. 이유진 서울대병원 정신건강의학과 교수는 “잠을 줄이는 건 몸과 정신에 빚을 지는 것으로 언젠가는 꼭 갚아야 한다”며 “신체 및 정신적 성장과 회복을 담당하는 잠에 신경 쓰고 투자하는 게 좋다”고 말했다.

관련뉴스