1949년 12월 10일 밤, 중국 청두 비행장을 출발한 4엔진 프로펠러식 수송기 DC-4의 조종사는 두꺼운 구름층 아래로 대만 섬을 발견했다. 비행기 안엔 국민당 영수이자 총사령관인 장제스와 그의 아들 장징궈가 타고 있었다.

비행기는 항로를 인도하는 무선 전신국이 없어 오로지 조종사의 직감만으로 풍향을 계산해 푸저우 연안 밖의 대만에 간신히 착륙했다. 한때 ‘세계에서 가장 많은 군인의 지도자’로 알려진 인물의 중국 탈출 첫 장면이다.

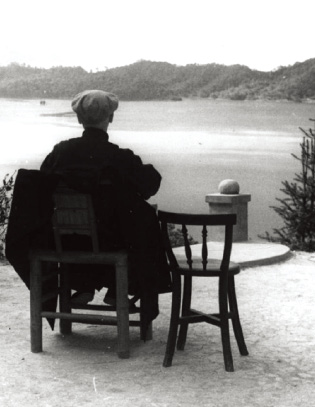

장제스가 대만에 발을 딛고, 처음 찾은 곳은 타이중(대만 섬의 중부)의 르웨탄(日月潭)이란 휴양지다. 타이베이에 그를 위한 관저조차 없던 황망한 때였으니 불가피한 선택이었을 것이다. 장제스의 전기 작가 둥셴광에 따르면 중국 통일을 꿈꿨던 66세의 노정객은 이곳에서 마지막으로 윈난성이 공산당에 함락됐다는 전보를 받았다. 그는 등나무 의자에 기대 한 시간 동안이나 말없이 묵묵히 앉아 있었다고 한다.

장제스와 그의 부인 쑹메이링은 한겨울에도 온화한 르웨탄을 겨울 별장으로 삼았다. 대만에서 가장 비싼 호텔이자 호주 출신 세계적인 건축가 케리 힐이 재탄생시킨 ‘더 라루 선 문 레이크’가 이곳에 자리 잡고 있다.

한때 함벽루라고 불리기도 한 10㏊ 규모의 라루 부지는 1975년 장제스 사후 국유지로 전환됐다. 1997년 대만 민간 기업인 샤이닝그룹이 땅을 장기 임차해 약 5년간의 리모델링 끝에 2002년 동양적인 선(禪)의 아름다움을 구현한 라루를 탄생시켰다. 연면적 2만6690㎡의 건축물을 짓는 데 총 18억6000만대만달러(약 795억원)가 투입됐다.

라루의 객실은 총 96실이다. 일반 호텔룸의 두 개를 합친 크기에 통창을 열면 르웨탄의 광대한 호수가 한눈에 들어온다. 마치 한적한 호숫가의 별장에 온 듯한 느낌을 준다. 해발 748m에 자리한 대만 최대의 담수호는 해와 달을 온전히 품을 만큼 품이 넓다. 호수 한 바퀴를 도는 환상 도로의 길이가 37㎞에 달한다.

라루는 르웨탄 북쪽 기슭, 물가에 바로 인접한 곳에 자리 잡고 있다. 울울창창한 동산에 둘러싸여 있어 밖에선 그곳에 무엇이 있는지조차 가늠하기 힘들다. 대만 원주민어로 ‘비밀을 간직한 신령한 곳’이라는 의미의 라루라고 이름을 지은 이유다. 라루의 객실에서 르웨탄을 바라보고 있으면 정적의 편안함이 무엇인지를 느낄 수 있다. 새들도 잠든 한밤중, 베란다에 마련된 나무 침대에서 눈길을 하늘로 돌리는 순간, 손에 잡힐 듯 가까운 수많은 별이 폭포수처럼 쏟아진다. 산정 호수의 장점 중 하나다.

불현듯 “하나의 음, 조용한 순간만으로도 음악을 만들 수 있다”고 말한 에스토니아 작곡가 아르보 패르트가 떠올랐다. 그의 1978년작 ‘슈피겔 임 슈피겔(거울 속의 거울)’은 ‘르웨탄에 잠긴 라루’와 닮았다. 힐은 수평과 수직의 선(線)을 활용한 건축을 통해 육체와 정신의 평온함을 구현하려고 했다. 아만 도쿄, 아만누사 발리도 힐의 작품이다.

국공내전만으로 자그마치 500만 명, 그 전의 숱한 전쟁으로 족히 수천만 명의 중국인을 사지로 몰았던 장제스는 르웨탄에서 어떤 생각을 했을까. 그는 중국을 늘 올바른 양육이 필요한 어린 자녀에 비유했다. 자신은 엄부(嚴父)임을 자처했다. 그는 민족주의자이면서 영원한 군국주의자였다.

공과에 대한 평가는 어찌 됐든 장제스는 라루의 옛 자리에서 제2의 삶을 살아갈 기력을 되찾았다. 어느 날, 그는 홀로 작은 나룻배에 올라 호수에 그물을 던졌다. 그리곤 1.5m에 달하는 대어를 잡았다. 장제스는 “매우 좋은 징조”라고 말하곤 “뇌리를 깊숙이 짓누르고 있던 어두운 장막이 걷히는 듯 확 트인 기분을 느꼈다”고 했다고 전한다. 라루의 대표 메뉴 중 하나인 민물고기 찜이 ‘총통어’ 요리로 명명된 배경이다.

공과에 대한 평가는 어찌 됐든 장제스는 라루의 옛 자리에서 제2의 삶을 살아갈 기력을 되찾았다. 어느 날, 그는 홀로 작은 나룻배에 올라 호수에 그물을 던졌다. 그리곤 1.5m에 달하는 대어를 잡았다. 장제스는 “매우 좋은 징조”라고 말하곤 “뇌리를 깊숙이 짓누르고 있던 어두운 장막이 걷히는 듯 확 트인 기분을 느꼈다”고 했다고 전한다. 라루의 대표 메뉴 중 하나인 민물고기 찜이 ‘총통어’ 요리로 명명된 배경이다.이왕 타이중까지 왔다면 대만 국가 명승지로 지정된 르웨탄을 여유 있게 둘러보자. 라루와 연결된 코스를 비롯해 자전거와 도보로 즐길 수 있는 하이킹 코스가 여덟 개다. 드라이브 코스로도 이만한 곳이 없다. 라루에서 조식을 먹은 뒤 환상 도로를 쉬엄쉬엄 가면서 인근 사찰과 파고다(탑)를 보는 데 두 시간이면 족하다. 대만 여행의 또 다른 장점 중 하나는 중국, 일본과 달리 영어 소통이 가능하다는 점이다. 한글 안내판도 곳곳에 구비돼 있다.

타이중=박동휘 기자 donghuip@hankyung.com

관련뉴스