사우디아라비아의 갑작스러운 원유 감산 발표는 단기적으로 유가를 끌어올릴 수 있지만 장기적으로 큰 영향이 없을 것이란 예상이 나온다. 러시아가 꾸준히 대규모 원유를 비교적 낮은 가격에 공급하고 있어서다. 미국이 사우디 감산 소식에 지난해처럼 강한 어조로 비판하지 않은 것도 이 때문이다. 사우디와 러시아의 갈등이 이로써 더 격해질 것이라는 예상도 나온다. 사우디는 네옴 프로젝트 핵심인 친환경 신도시 ‘더라인’ 건설을 위해 돈이 필요한데 유가 인상 없이는 재원을 마련하기 어려운 것으로 알려졌다.

세계 하루 원유 생산량은 약 8900만 배럴로, 석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+는 이 가운데 절반가량을 차지하고 있다. 사우디는 OPEC+ 내 최대 원유 생산국이며, 세계 원유 생산량의 약 12%를 차지하고 있다. 사우디는 지난해부터 OPEC+에서 감산 흐름을 주도해왔다. OPEC+ 회원국은 지난해 10월 하루 200만 배럴 감산에 합의했다. 또 올 4월에는 일부 회원국이 하루 116만 배럴 규모의 자발적인 추가 감산을 깜짝 발표해 시장을 놀라게 했다. 현재 사우디 하루 원유 생산량은 약 1000만 배럴로, 7월부터 감산에 들어가면 900만 배럴 수준으로 줄어든다.

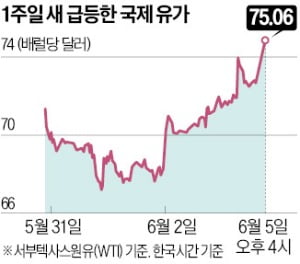

세계 하루 원유 생산량은 약 8900만 배럴로, 석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+는 이 가운데 절반가량을 차지하고 있다. 사우디는 OPEC+ 내 최대 원유 생산국이며, 세계 원유 생산량의 약 12%를 차지하고 있다. 사우디는 지난해부터 OPEC+에서 감산 흐름을 주도해왔다. OPEC+ 회원국은 지난해 10월 하루 200만 배럴 감산에 합의했다. 또 올 4월에는 일부 회원국이 하루 116만 배럴 규모의 자발적인 추가 감산을 깜짝 발표해 시장을 놀라게 했다. 현재 사우디 하루 원유 생산량은 약 1000만 배럴로, 7월부터 감산에 들어가면 900만 배럴 수준으로 줄어든다.사우디가 이처럼 연이은 감산을 결정한 것은 자국 내 사정 때문으로 분석된다. 사우디는 더라인 건설과 홍해 프로젝트 등 대규모 건설 사업을 추진하고 있는데, 이를 위한 예산을 확보하려면 유가를 배럴당 81달러 이상으로 방어해야 한다.

이번 회의에서 사우디가 감산 부담을 혼자 떠안은 것도 이 때문이다. 애초엔 사우디 주도로 산유국이 하루 100만 배럴 추가 감산 부담을 나누는 안이 논의됐지만 다른 산유국의 반발로 이뤄지지 못한 것으로 전해졌다. 이번 OPEC+ 회의는 최근 몇 년 동안 가장 의견 충돌이 많은 회의 중 하나였다고 월스트리트저널(WSJ)은 평가했다.

WSJ에 따르면 월가 전문가들은 유가가 다시 하락할 것으로 보고 있다. 러시아가 계속해서 값싼 원유를 시장에 대량 공급하고 있어서다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 4월 러시아의 원유 및 정유 제품 수출량은 하루 830만 배럴로, 우크라이나 침공 이후 최고치를 기록했다.

사우디의 원유 감산에 대한 미국의 태도가 과거만큼 공격적이지 않은 것도 이 때문으로 해석된다. 작년 10월 OPEC+가 원유 생산량을 하루 200만 배럴씩 줄이겠다고 발표했을 때 조 바이든 미 대통령이 즉각 “근시안적인 감산 결정에 실망했다”며 공개적으로 불만을 나타냈다. 반면 로이터에 따르면 이날 익명의 백악관 관계자는 “우리는 배럴이 아니라 미국 내 소비자 가격에 초점을 맞추고 있으며, 유가는 지난해부터 크게 내려온 상태”라고 언급했다.

반면 사우디와 러시아의 관계에선 이상 기류가 감지된다. WSJ는 지난달 27일 소식통을 인용해 사우디와 러시아 간 긴장이 고조되고 있다고 보도했다. 러시아가 사우디의 감산 합의에 동참하지 않으면서다. 러시아는 우크라이나 침공에 대한 서방의 경제 제재로 인한 손실을 보전하기 위해서라도 원유 생산을 줄이기 힘들다.

박신영/신정은 기자 nyusos@hankyung.com

관련뉴스