대만 기업이 약정한 8조원 투자가 불발되면서 한쪽에서 추진하던 공장 설립은 실패했지만, 청두시 자본이 대거 투입된 회사는 지난해 반도체공장 중 연구개발동을 완성한 것으로 알려졌다. 시제품도 생산한 것으로 전해지면서 국내 반도체산업 기술의 상당 부분이 유출된 것 아니냐는 우려가 나온다.

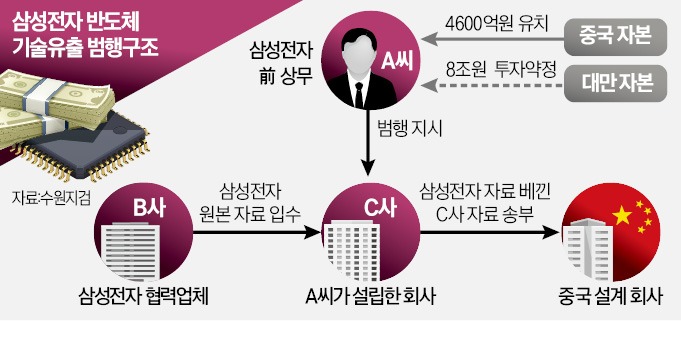

업계에서는 이번 기술 유출 사건을 두고 중국 지방정부와 대만 자본이 손잡고 삼성전자가 오랫동안 축적한 기술 노하우를 단숨에 탈취하려는 시도라는 관측까지 나온다. 중국, 대만 등이 반도체 분야에서 삼성전자를 비롯한 국내 반도체기업의 중요 경쟁 상대라는 점, 삼성전자 청두 공장에서 불과 1.5㎞ 떨어진 지역에 복제 공장을 지으려 한 대담함 등을 고려할 때 이 같은 분석에 설득력이 있다.

첨단기술을 해외로 빼돌리려는 시도가 갈수록 거세지면서 국내 기업들은 긴장감을 늦추지 못하고 있다. 지난해 1월 미국 반도체기업 인텔로 이직을 준비하던 중 최첨단 3㎚(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 공정과 관련한 기밀을 외부로 유출한 혐의를 받는 삼성전자 직원이 구속 기소됐다. 그해 10월엔 삼성엔지니어링의 반도체 초순수시스템 첨단기술 자료를 중국 업체에 유출한 삼성엔지니어링 전·현직 연구원 등 9명이 한꺼번에 재판에 넘겨졌다. 올 들어서도 삼성전자의 자회사인 세메스의 반도체 세정장비 기술을 중국에 넘긴 세메스 전 직원과 협력업체 대표 등이 기소됐다.

양형기준이 현행법에서 정한 형량보다 낮다 보니 ‘솜방망이’ 처벌이 이어지고 기술 유출 범죄도 갈수록 기승을 부리고 있다는 지적이 많다. 현재 양형기준은 해외로 기술을 빼돌린 범죄의 형량을 기본 징역 1년~3년6개월, 가중 처벌하면 최장 징역 6년으로 규정한다. 국가 핵심기술을 해외로 유출했을 때 3년 이상 징역을 받는다는 산업기술보호법보다 양형기준이 낮은 셈이다. 대법원은 최근 들어 부쩍 늘어난 산업 유출 사례를 고려해 이날 양형위원회를 열고 기술 유출 범죄의 양형기준 변경 방안을 논의했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

관련뉴스