금융당국 가이드라인에 따르면 실손보험 목표 손해율은 사업비까지 포함한 합산비율 기준으로 ‘100% 수준’으로 결정됐다. 이에 도달하는 기간도 최소 15년 이상이어야 한다. 하지만 실손보험이 1세대부터 4세대까지 상품 유형별로 손해율이 크게 다른 데다 수년 전부터 보험료율을 높인 고령자 및 유병자 실손도 팔고 있어 이처럼 획일적인 기준을 적용할 경우 예실차(예상치와 실제 수치 간 차이)만 커질 수 있다는 비판이 나온다.

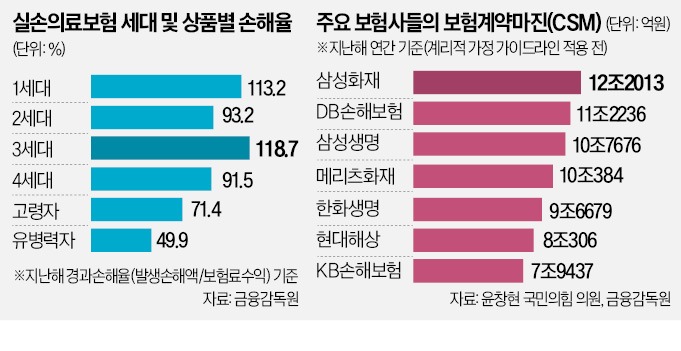

금융감독원 자료에 따르면 지난해 실손보험의 세대·유형별 경과손해율(발생 손해액/보험료 수익)은 최소 49.9%에서 최대 113.2%까지 편차가 큰 것으로 나타났다. 실손보험은 단독 상품으로 판매하기보다 종신보험, 어린이보험 등 다른 상품과 묶어 설계하는 사례가 많다. 이런 탓에 보험사마다 가이드라인에 맞춰 손해율을 추정하는 데 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

한 대형 생명보험사 관계자는 “가이드라인이 나오기 전까지는 이들 복합 설계 상품에 대해 회사가 그동안 축적한 경험 통계를 활용해 통으로 손해율을 추정하면 됐다”며 “이제는 금융당국 가이드라인을 반영하기 위해 각 상품을 하나하나 다 쪼갤 수밖에 없어 시간·비용 부담이 크게 늘었다”고 전했다. 그는 이어 “이렇게 해서 보다 정확한 손해율 추정이 가능하다면 또 모르겠지만 오히려 그 반대가 될 가능성이 더 높다”고 내다봤다.

이 같은 예실차는 곧바로 당해연도 손익으로 처리한다. 예실차가 플러스(+)라면 과거 보수적인 가정으로 실제 손해율이 예상보다 낮았다는 뜻이다. 반대로 마이너스(-)일 땐 손해율이 기존 추정치보다 높아 이번 기간 인식해야 할 비용이 그만큼 늘어난다.

한 대형 손해보험사 대표는 “보험사들이 현재 CSM을 늘리기 위한 경쟁을 펼치고 있어 마이너스 예실차에 대한 금융당국의 경계감이 좀 더 높은 게 사실”이라며 “하지만 플러스 예실차도 곧바로 배당가능이익(사외유출 시 자본 감소)으로 전환될 수 있는 만큼 절대 규모를 줄이는 방향이 타당하다”고 말했다. 그는 또 “이미 발표된 재무제표가 가이드라인에 따라 크게 달라질 경우 향후 (경영진에 대한) 주주 대표소송까지 벌어질 수 있을 것”이라고 우려했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

관련뉴스