이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다.

영국의 상수도, 미국 남부의 가스 수송, 스페인의 광대역통신망…. 세계 각국에서 진행된 이 같은 공공 인프라 사업의 공통점은 호주 자산운용사 맥쿼리인프라가 투자했다는 사실이다. 필수 공공 인프라에 투자한 뒤 수익을 창출해 투자자에게 배당금을 지급하는 ‘맥쿼리 모델’로 이름을 날린 맥쿼리인프라는 높은 배당금만큼이나 거센 비판을 받고 있다. 자산을 담보로 대규모 대출을 받고 다시 팔아 시민 부담을 가중시킨 반면, 공공 인프라 관리와 재투자에는 소홀하다는 지적이다.

○전 세계 인프라에 투자해 고수익

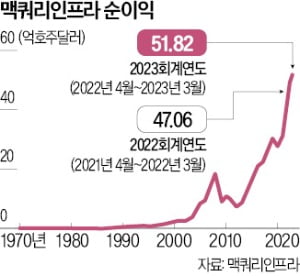

27일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 글로벌 자산운용사로 부상한 맥쿼리인프라에 대한 감시와 비판이 강화되고 있다고 전했다. 맥쿼리인프라가 현재 운용하는 글로벌 인프라 자산 규모는 2000억달러다. 맥쿼리의 포트폴리오에는 유료 도로와 주차장, 공항과 항만, 항공기, 교량, 태양광 및 풍력발전소 등 다양한 인프라가 포함돼 있다. 공공 인프라를 투자자들이 거래 가능한 금융 상품으로 전환하는 방식으로, 각국 정부가 중요한 공공 인프라를 매각하는 민영화를 시작하는 흐름에 맞췄다. 한국에서도 인천국제공항 고속도로와 용인~서울 고속도로 등 각종 도로와 우면산터널, 인천대교, 부산항 신항 일부를 운영하고 있다. 맥쿼리 모델은 수익성은 높지만 공공 인프라를 이용하는 시민의 부담이 커지고, 제대로 된 관리가 이뤄지지 않는 경우도 있어 최근 유럽 등지에서 비판받고 있다.

27일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 글로벌 자산운용사로 부상한 맥쿼리인프라에 대한 감시와 비판이 강화되고 있다고 전했다. 맥쿼리인프라가 현재 운용하는 글로벌 인프라 자산 규모는 2000억달러다. 맥쿼리의 포트폴리오에는 유료 도로와 주차장, 공항과 항만, 항공기, 교량, 태양광 및 풍력발전소 등 다양한 인프라가 포함돼 있다. 공공 인프라를 투자자들이 거래 가능한 금융 상품으로 전환하는 방식으로, 각국 정부가 중요한 공공 인프라를 매각하는 민영화를 시작하는 흐름에 맞췄다. 한국에서도 인천국제공항 고속도로와 용인~서울 고속도로 등 각종 도로와 우면산터널, 인천대교, 부산항 신항 일부를 운영하고 있다. 맥쿼리 모델은 수익성은 높지만 공공 인프라를 이용하는 시민의 부담이 커지고, 제대로 된 관리가 이뤄지지 않는 경우도 있어 최근 유럽 등지에서 비판받고 있다.자산운용사인 만큼 공공 인프라에서 창출되는 수입을 재투자하기보다 투자자에게 배당금으로 나눠주거나 이를 담보로 차입해 부채를 늘리기 때문이라는 지적이다. 자산을 이용해 대규모 금액을 조달한 맥쿼리가 발을 빼면 공공 인프라 자산은 부채만 가득한 자산이 되고, 그 과정에서 제대로 관리가 이뤄지지 않는다는 것이다.

영국이 대표적인 예다. 맥쿼리는 2003년 영국 수자원 업체 사우스이스트워터를 3억8600만파운드에 인수하며 영국 수자원 사업에 진출했다. 3년 뒤 맥쿼리는 사우스이스트워터 지분을 6억6500만파운드에 매각했는데, 이 기간 부채는 8700만파운드에서 4억5800만파운드로 네 배 이상 늘었다.

○환경오염 등 부작용 비판도

FT는 “맥쿼리는 차입금으로 투자자들에게 6000만파운드 이상의 배당금을 지급했고 인수 비용 대부분을 갚았다”며 “반면 (영국) 소비자들의 청구 요금 중 부채 이자를 갚는 데 들어간 비용의 비중은 2002년 8.7%에서 2006년 14%로 급증했다”고 지적했다.영국에서는 맥쿼리가 수십 년간 영국의 민간 물 독점 기업에 투자하면서 강과 해안가의 오염이 심각해졌다는 논란도 일고 있다. 전 영국 정부 자문위원인 디터 헬름 옥스퍼드대 경제학 교수는 “금융 공학에 의해 민영화가 전복됐다”며 “민영화가 투자 재원을 조달하고 비용을 분산하는 데 사용되지 않았다”고 지적했다.

맥쿼리는 우리나라에서도 서울 지하철 9호선을 운영하며 높은 수익을 챙겼다. 2009년 개통된 9호선에 투자한 맥쿼리는 2012년 일방적으로 요금을 인상하겠다고 밝히며 서울시와 법정 다툼을 벌였다.

긍정적인 평가도 있다. FT는 “맥쿼리 지지자들은 맥쿼리가 최근 수소 및 바이오 에너지 등 재생에너지 사업에 필요한 자금을 끌어들이는 구조를 만들었다는 점을 높게 평가한다”고 전했다.

노유정 기자 yjroh@hankyung.com

관련뉴스