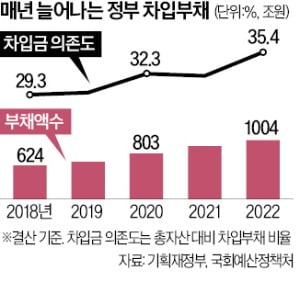

문재인 정부의 무분별한 확장재정 여파로 국·공채 등 이자를 부담해야 하는 국가 차입부채가 지난해 1000조원을 넘어선 것으로 나타났다. 총자산에서 차입부채가 차지하는 차입금 의존도는 역대 최고치인 35.4%로 치솟았다. 이자를 내야 하는 나랏빚 부담이 커지고 재정건전성이 악화했다는 뜻이다. 국제 신용평가회사 피치가 악화한 재정건전성을 이유로 미국의 국가신용등급을 강등한 것을 반면교사 삼아 재정건전성 지표가 일정 수준을 넘지 못하도록 하는 재정준칙 법제화가 시급하다는 지적이 나온다.

3일 국회예산정책처와 기획재정부에 따르면 2022회계연도 결산 기준 국가부채는 2326조2000억원이며 이 중 차입부채는 43.2%인 1004조원이다. 국가부채는 차입부채와 충당부채로 구분된다. 차입부채는 국·공채 등 상환 일정이 정해져 지급 시기와 금액이 확정된 일종의 확정부채다. 충당부채는 대부분 공무원·군인연금의 연금 충당부채다.

3일 국회예산정책처와 기획재정부에 따르면 2022회계연도 결산 기준 국가부채는 2326조2000억원이며 이 중 차입부채는 43.2%인 1004조원이다. 국가부채는 차입부채와 충당부채로 구분된다. 차입부채는 국·공채 등 상환 일정이 정해져 지급 시기와 금액이 확정된 일종의 확정부채다. 충당부채는 대부분 공무원·군인연금의 연금 충당부채다.국가부채는 거래가 발생한 시점 기준인 발생주의 회계, 국가채무는 실제 현금이 오간 시점 기준인 현금주의 회계를 적용한다. 이 때문에 재무제표상 국가부채엔 공무원과 군인이 낸 기여금(예수금)도 포함된다. 국·공채 및 차입금으로 구성된 차입부채는 국가채무와 비슷한 개념이지만 발생주의 회계원칙에 따라 일부 기금이 보유한 채권 등을 제외한 수치다. 실제 나랏빚으로, 한 국가의 재정건전성을 가늠하는 핵심 지표로 활용된다.

국회예산정책처에 따르면 차입부채는 2011년 362조원에서 지난해까지 세 배 수준으로 불어났다. 같은 기간 국내총생산(GDP) 대비 차입부채 비율은 26.1%에서 46.4%로 높아졌다. GDP 증가폭보다 국·공채 발행 및 차입금을 통한 빚 증가폭이 더 컸다는 뜻이다.

국가 총자산에서 차입부채가 차지하는 비율인 차입금 의존도는 2017년 29.0%에서 5년 만에 6.4%포인트 불어난 35.4%까지 치솟았다. 국가 재무제표를 국회에 제출하기 시작한 2011년 이후 가장 높은 수치다.

국제 신용평가사들도 한국의 부채 증가 속도를 주시하고 있다. 무디스는 지난 5월 한국의 국가신용등급과 등급전망을 각각 ‘Aa2’와 ‘안정적’으로 유지하면서도 나랏빚을 함부로 늘릴 수 없도록 하는 재정준칙 법제화가 시급하다고 지적했다.

그럼에도 재정준칙 법제화는 국회 문턱을 넘지 못하고 있다. 정부는 지난해 9월 관리재정수지 적자를 GDP의 3% 이내로 제한하는 국가재정법 개정안을 냈지만 야당인 더불어민주당 반대로 국회 기획재정위원회 소위원회조차 통과하지 못했다.

국회예산정책처는 “정부가 GDP 대비 차입부채 비율 상승 등 재정지표 추이를 면밀히 분석하고 재정준칙 도입을 통합적으로 논의해야 한다”고 지적했다.

강경민/박상용 기자 kkm1026@hankyung.com

관련뉴스