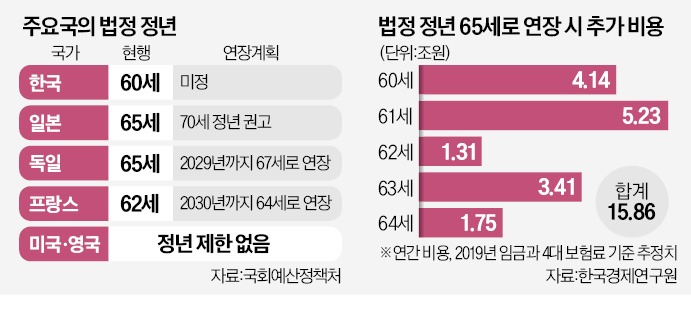

법정 정년 연장은 정부와 재계뿐 아니라 노동계도 그동안 섣불리 공론화하지 못한 ‘판도라의 상자’였다. 청년층이 원하는 ‘괜찮은 일자리’가 여전히 부족한 상황에서 법정 정년 연장은 청년층 ‘밥그릇 뺏기’라는 따가운 시선이 뒤따랐기 때문이다. 법정 정년이 만 60세에서 65세로 늘어나면 수십조원의 비용이 추가 소요될 수도 있다. 하지만 급속한 고령화에 대응하기 위해 정년 연장에 대한 사회적 해법을 찾아야 하는 상황이다.

한국은 전체 인구 중 65세 이상이 차지하는 비중이 2018년 14%를 넘어 고령사회에 진입했다. 2025년엔 20.6%에 달해 초고령사회에 진입할 전망이다. 정부도 60세 이상 근로자의 ‘계속고용’이 필요하다는 입장이다. 법정 정년은 60세지만 60세 이상 고용률은 이미 높아지는 추세다. 2013년 38.4%이던 60세 이상 고용률은 지난달엔 46.6%로 높아졌다.

보건복지부 자문기구인 국민연금 재정계산위원회가 정부에 제출할 최종 보고서에 연금 수급개시 연령(현재 63세, 2033년 65세)을 66~68세로 늦추는 방안을 담기로 한 점도 변수다. 현재 법정 정년과 연금 수급연령 간 차이가 더 확대될 수 있기 때문이다.

국내에서도 과거 정년 연장 논의가 없었던 건 아니다. 문재인 정부는 출범 첫해인 2017년에 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진하려 했지만 청년실업 문제가 제기되면서 무산됐다. 윤석열 정부는 ‘계속고용’ 개념을 논의하고 있지만 노동계가 불참하면서 ‘반쪽 논의’가 될 상황이다.

경사노위는 일괄적인 법정 정년 연장은 부작용이 크다고 보고 있다. 대신 기업이 상황에 맞게 정년 연장이나 고용 연장을 할 수 있게 하는 방안을 열어놓고 있다. 반면 노동계는 계속고용이 임금피크제 등을 통한 임금 삭감으로 이어져선 안 된다는 입장이다.

경영계는 정년 연장에 소극적이다. 2016년 법정 정년이 60세가 된 지 7년 만에 다시 정년 연장을 논의하는 것은 시기상조라는 판단에서다. 정년 연장 시 들어가는 추가 비용도 부담이다. 한국경제연구원에 따르면 정년을 65세로 연장하면 60~64세 추가 고용에 2019년 기준 15조8626억원이 소요될 것으로 추정됐다. 직접비용(임금)과 4대 보험료 등 간접비용을 합친 것이다. 지금 기준으로는 비용이 더 늘어날 가능성이 크다.

산업 현장에선 정년 연장이 이미 임금·단체협상의 화두로 떠올랐다. 삼성그룹을 비롯해 현대자동차·기아, 한화, HD현대 등 주요 대기업 노조는 올해 임단협 요구안에 정년 연장을 핵심 과제로 제시했다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “법정 정년 연장은 고령층을 계속 일할 수 있게 하는 목적을 달성하기 위한 여러 수단 중 하나에 불과하다”며 “기업들이 여러 방안 중 자발적으로 유연하게 선택할 수 있도록 하는 것이 바람직하다”고 말했다.

강경민/곽용희 기자 kkm1026@hankyung.com

관련뉴스