지난 2분기 합계 출산율이 사상 최저인 0.7명까지 떨어지면서 한국의 ‘국가 소멸’이 빨라지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 지금 추세가 이어지면 당장 내년에 출산율 0.7명 선마저 무너질 가능성도 배제할 수 없다. 지금도 세계 최저 수준인 출산율이 더 떨어지면 ‘인구 재앙’이 현실화하는 것은 물론 국민연금 기금 고갈 시기도 예상보다 빨라질 수 있다.

○빠르게 떨어지는 출산율

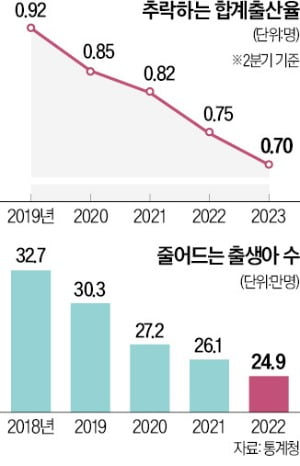

통계청이 30일 발표한 ‘2022년 출생 통계’와 ‘6월 인구동향’에 따르면 지난해 0.78명으로 사상 최저를 나타낸 출산율은 올해 들어서도 하락세가 이어지고 있다. 분기별로 보면 지난해는 1분기 0.86명, 2분기 0.75명, 3분기 0.8명, 4분기 0.7명이었다. 올해는 1분기 0.81명, 2분기 0.70명이었다. 출산율은 계절적·시기적 영향을 받는 만큼 전년 동기 대비로 봐야 하는데 올해는 작년보다 더 낮은 것이다.

통계청이 30일 발표한 ‘2022년 출생 통계’와 ‘6월 인구동향’에 따르면 지난해 0.78명으로 사상 최저를 나타낸 출산율은 올해 들어서도 하락세가 이어지고 있다. 분기별로 보면 지난해는 1분기 0.86명, 2분기 0.75명, 3분기 0.8명, 4분기 0.7명이었다. 올해는 1분기 0.81명, 2분기 0.70명이었다. 출산율은 계절적·시기적 영향을 받는 만큼 전년 동기 대비로 봐야 하는데 올해는 작년보다 더 낮은 것이다.2분기 기준으로 보면 출산율은 2017년 1.05명에서 2018년 0.98명으로 떨어진 이후 5년 만에 0.7명 선마저 위협받고 있다. 상반기로 비교하면 올해는 0.76명으로 작년(0.81명)보다 0.05명 낮아졌다.

한국의 출산율 하락 속도는 굉장히 빠른 것으로 평가된다. 1970년 4.53명이던 출산율은 1984년 1.74명까지 떨어졌고, 2018년 1명 선 밑으로 내려갔다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 출산율(2021년 기준)이 1명보다 낮은 나라는 한국뿐이다.

○결혼→출산 공식도 깨져

지금 추세면 올해 출산율은 작년보다도 낮아질 게 확실시된다. 통계청의 2020~2070년 장래인구추계를 보면 올해 출산율은 0.73명, 내년은 0.7명으로 예상된다. 이후 2025년(0.74명) 반등해 2032년(1.04명) 1명 선을 돌파한 뒤 2050년 1.21명까지 오를 것으로 통계청은 보고 있다.하지만 전문가들은 ‘출산율 바닥’으로 보는 0.7명 선마저 깨질 수 있다고 지적한다. 결혼하는 부부가 늘어나면 출산율이 높아진다는 과거 공식마저 통하지 않고 있기 때문이다. 이상림 한국보건사회연구원 인구모니터링평가센터장은 “코로나19로 미뤄진 결혼이 몰리면서 작년 하반기부터 혼인 건수가 늘어 출산율이 반등할 것으로 전망했지만 예전과 달리 혼인이 출산으로 이어지지 않고 있다”며 “작년까지만 해도 합계출산율이 0.7명 아래로 떨어지는 일은 없을 것으로 봤지만 최근 추세를 보면 가능할 것 같다”고 말했다.

○늦어지는 결혼과 출산

출생아 수는 급속도로 줄어들고 있다. 지난해 출생아 수는 24만9000명으로 1년 전보다 1만1000명 줄었다. 출생아 수가 25만 명 아래로 내려간 것은 관련 통계 작성이 시작된 1970년 이후 52년 만에 처음이다. 1970년 100만 명을 넘던 출생아 수는 2002년 40만 명대로 줄었고, 2020년 들어 30만 명 선까지 무너졌다.결혼과 출산 시점은 점점 늦춰지고 있다. 지난해 출생아 부(父)의 평균 연령은 2021년(35.9세)보다 높은 36.0세로 관련 통계 작성이 시작된 2010년 이후 가장 높았다. 산모의 평균 출산 연령도 33.5세로 1년 전보다 0.2세 상승했다. 역시 사상 최고다.

이런 상황에서 청년층의 결혼·출산 기피 현상마저 심해지고 있다. 통계청이 최근 10년(2012~2022년)간 19~34세 청년층을 대상으로 조사한 결과를 보면 결혼을 긍정적으로 생각하는 청년 비율은 지난해 36.4%로 2012년(56.5%)보다 20.1%포인트 감소했다. 결혼 후 아이를 가질 필요가 없다고 생각하는 청년 비율은 53.5%로 관련 조사를 시작한 2018년(46.4%) 이후 최고였다.

이런 추세가 이어지면 인구 감소 시계도 빨라질 수 있다. 이미 대한민국 인구는 2020년 이후 지난해까지 3년째 자연감소 중이다.

박상용/허세민 기자 yourpencil@hankyung.com

관련뉴스