첨단산업의 핵심 광물을 두고 벌어진 글로벌 신자원전쟁에서 남미와 아프리카가 ‘키플레이어’로 떠올랐다. 미·중 기술패권 경쟁이 격화하고 전기차 배터리와 반도체 등 첨단산업이 급팽창하는 상황에서 리튬, 코발트 등 광물 매장량이 풍부한 남미와 아프리카는 필수 투자처다. 일찍이 아프리카에 투자해온 중국과 공급망 다변화를 위해 ‘탈중국’을 추진하는 서방 모두 이들 대륙에 러브콜을 보내고 있다. ‘원자재 강국’으로 떠오른 남미와 아프리카 국가들은 광물을 앞세워 자원민족주의 움직임을 보이고 있다. 단순 채굴을 넘어 자국 내 고부가가치 생태계를 구축하는 게 이들의 요구 사항이다.

각국은 지난해 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 도입과 올해 유럽연합(EU)의 핵심원자재법(CRMA) 예고 이후 중국에 치중된 자원 공급망을 다변화하는 데 힘쓰고 있다. IRA의 전기차 세액 공제를 받으려면 광물의 40% 이상을 미국 또는 미국의 자유무역협정(FTA) 체결국에서 조달해야 하고, CRMA에서는 중국 원자재 의존도를 줄여야 한다.

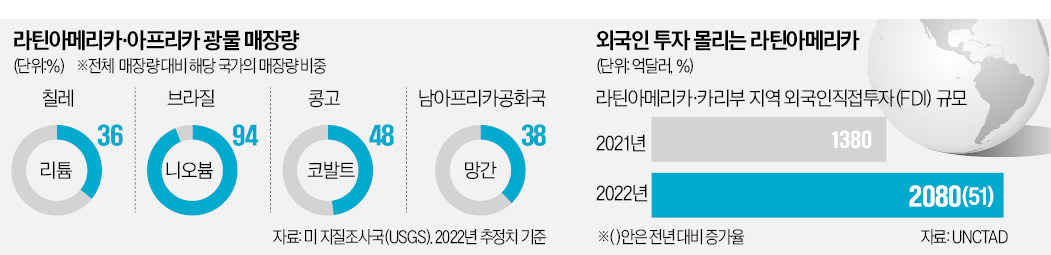

아프리카와 남미는 매력적인 대안이다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 아프리카에는 전 세계 코발트의 48%, 망간의 47%가 매장돼 있는 것으로 추정된다. 라틴아메리카의 칠레와 아르헨티나는 글로벌 리튬 매장량 1위와 3위다. 미 지질조사국(USGS)에 따르면 지난해 기준 두 국가 매장량의 합은 전 세계 매장량의 46%에 이른다.

중국도 서방의 공세에 대항해 아프리카 국가들과 파트너십을 강화하고 있다. 중국은 지난달 말부터 이달 초까지 아프리카 약 50개국과 ‘중국·아프리카 평화안보포럼’을 열었다. 다음달에는 신흥국이 대거 참석하는 ‘제3회 일대일로 정상포럼’을 연다.

광물 수출 통제로 고부가가치 생태계를 구축하려는 국가도 있다. 단순 채굴을 넘어 외국 자본 힘을 빌려 가치사슬(밸류체인)을 조성해야 국가산업을 크게 성장시킬 수 있다는 판단에서다. 니켈 생산 1위국인 인도네시아는 2019년 니켈 원광 수출을 중단하고, 외국 자본을 투입해 자국 내 제련시설을 확충했다. 2015년 10억달러였던 인도네시아의 가공 니켈 수출 규모는 지난해 300억달러로 증가했다.

신흥 자원부국의 지정학적 영향력에는 한계가 있다는 분석도 나온다. 일부 지역에 집중된 석유 및 가스와 달리 핵심 광물은 상대적으로 고르게 분포돼 있고 호주와 중국, 북미 등지에도 상당량 매장돼 있기 때문이다. SNE리서치는 최근 공급 과잉으로 리튬 가격이 2028년까지 하락할 것으로 관측했다. 국제재생에너지기구(IRENA)는 “단기적으로 이들 국가나 국영기업이 영향력을 행사할 수 있지만 석유, 가스 생산국처럼 지속적으로 지정학적인 힘을 얻지 못할 것”이라고 분석했다.

노유정 기자 yjroh@hankyung.com

관련뉴스