한국의 소비자물가 상승률이 지난 달 미국을 역전한 것으로 나타났다. 한국의 물가 상승률이 미국보다 높아진 것은 2017년 8월 이후 6년 2개월만이다. 미국은 코로나19 대유행으로 촉발된 인플레이션으로 지난해 6월 물가 상승률이 9.1%까지 치솟았지만 이후 기준금리 인상을 통해 빠르게 안정세를 찾고 있다.

반면 한국은 고점(6.3%·작년 7월)은 미국보다 낮았지만 좀처럼 물가가 잡히지 않는 양상이다. 정부가 나서 기업들의 가격 인상을 억제하는 ‘한국식 물가관리’의 한계가 점점 현실화되고 있다는 지적이 나온다.

한국과 미국의 물가 흐름을 비교해보면 미국은 고점은 높지만 인플레이션 둔화 속도가 빠른 반면, 한국은 고점 자체는 낮지만 둔화 속도가 느린 모습을 보여주고 있다. 미국은 2020년부터 시작된 코로나19발 공급망 교란과 이에 대응한 중앙은행의 양적완화로 물가가 치솟자 작년 3월부터 올해 7월까지 11차례에 걸쳐 기준금리를 제로금리(0~0.25%)에서 5.25~5.5%까지 올렸다.

이로 인해 작년 6월 전년동월 대비 9.1%로 정점을 찍은 물가 상승률이 1년 뒤인 지난 6월 3.0%까지 떨어졌다. 이후 유가 반등과 고용 호조 여파로 7월(3.2%), 8월(3.7%), 9월(3.7%)로 반등했지만 10월 들어 상승세가 뚜렷하게 꺾였다.

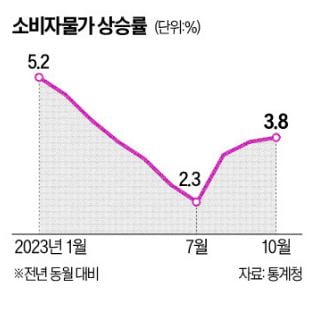

한국의 인플레이션도 미국과 유사하게 작년 7월 6.3%로 정점을 찍었다. 한국도 2021년 8월부터 올해 1월까지 기준금리를 0.5%에서 3.5%로 높였지만 가계부채 부실 등 우려로 폭은 적었다. 한국 소비자물가는 지난 7월 2.3%까지 낮아졌지만 8월 3.4%로 반등한 뒤 9월(3.7%)에 이어 10월에도 높아졌다. 이로 인해 작년 3월 4.4%포인트(미국 8.5%·한국 4.1%)까지 벌어졌던 물가 상승률 격차도 사라졌다.

윤석열 정부도 작년 5월 출범 이후 강력한 물가 통제 정책을 이어가고 있다. 윤석열 정부는 출범 직후부터 에너지 및 농산물 등에 대한 할당관세로 기업의 비용 부담을 덜어주는 대신 상품 가격 인상은 억제하는 식의 물가 관리 정책을 이어가고 있다. 그럼에도 물가가 7월 이후 반등세를 이어가자 지난 2일 서민 물가와 직결되는 가공식품의 담당 공무원을 지정하는 식의 ‘전담 관리제’를 도입하기로 하는 등 관리 강도를 높여가고 있다.

전문가를 비롯해 기관들은 유가 등 원자재 가격 상승분을 빠르게 상품 가격에 반영한 미국이 고점이 높았던 대신 안정 국면도 빠르게 찾아왔다면, 정부가 인위적으로 물가를 억누른 한국에선 인플레이션이 보다 장기화할 수 있다는 우려를 내놓고 있다.

한국은행이 4월 발표한 ‘우리나라와 미국의 근원 인플레이션 압력 평가’ 보고서에 따르면 2020년 12월 이후 올해 3월까지 누적 수입물가 상승률은 41.7%로 미국(12.4%)에 비해 3배 이상 높았다. 하지만 전체 물가 상승률은 되려 한국이 낮았다. 그만큼 앞으로의 물가 상승 압력이 크다는 의미다.

자본시장연구원 역시 작년 10월 발표한 '국내 인플레이션 결정요인 및 시사점' 보고서에서 "(할당관세 등)포괄적 감세와 보조금 지급으로 유가 상승에 대응 중인 정부의 대책은 단기물가 안정 효과는 있으나 중장기적 유효성이 낮다"며 "총수요 압력을 완화시키려는 (금리 인상 등)통화 긴축과도 비일관적"이라고 평가한 바 있다.

성태윤 연세대 경제학부 교수는 "미국은 적극적인 통화정책으로 인플레이션 압력을 상당 부분 해소한 반면 한국은 상승 압력이 가라앉지 않고 있다"며 "독과점 기업에 대한 가격 통제는 어느정도 타당성이 있지만 정부가 개별 기업들에 가격 인상 자제를 요구하는 식의 정책은 지속가능성이 떨어진다"고 지적했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

관련뉴스