역사는 승자의 기록이다. 미술사도 마찬가지다. 한국 추상미술사의 승자는 단색화였다. 한국 추상미술사의 등장인물은 단색화가들로 채워졌고, 이들이 시도한 앵포르멜(즉흥적 비정형 회화)이 주요 사건으로 다뤄졌다. 단색화가들과의 각축전에서 밀려난 일단의 사람들 가운데는 기하추상화가가 있다. 기하학적 추상미술이라고도 하는데 점과 선 그리고 면으로 화면을 구성하는 방식을 쓴다.

기하추상은 1920년대부터 1970년대까지 한국 미술의 중요한 한 축이었다. 몬드리안, 칸딘스키 등에게 큰 영향을 받았다. 김환기 유영국 윤형근 박서보 하종현 등 한국 미술의 주요 작가들이 거쳐 간 사조이기도 하다. 기하추상은 어쩌면 한국 미술을 대표하는 사조가 될 수도 있었다.

기하추상이 대중의 관심에서 멀어진 이유는 이해하기가 너무 어렵다는 것이었다. “관객과의 소통을 거부한다”는 지적이 잇달았다. 미술계에서도 곱지 않은 시선을 받았다. 단색화와 민중미술도 기하추상을 비판했다. 한국적인 정신을 강조하는 단색화, 현실 참여를 강조하는 민중미술과 달리 기하추상은 서구적이고 장식적이라고 평가했다.

기억 저편으로 잊힌 기하추상이 다시 대중에게 다가왔다. 국립현대미술관 과천관에서 열리고 있는 ‘한국의 기하학적 추상미술’이다. 한국 대표 추상미술가 47인의 작품 150여 점과 각종 기록을 모았다.

전시를 본 일반 관객은 물론 미술 관계자 사이에서도 “그 옛날 한국 미술이 이렇게 세련됐다는 사실을 몰랐다”는 감탄이 나온다. 1929년 단성사가 영화 홍보를 위해 만든 ‘단성주보’ 300호의 표지에 등장하는 기하학적인 추상 이미지가 대표적이다. 전시를 기획한 전유신 국립현대미술관 학예사는 “급격한 도시화가 이뤄지고 새 건물이 우후죽순처럼 솟으면서 건축의 기하학적인 디자인이 미술과 출판물 디자인에도 큰 영향을 끼쳤다”고 설명했다.

시인 이상이 디자인한 잡지 ‘중성’(1929년 6월)의 기하학적 표지 디자인도 주목할 만하다. 이상 역시 건축가(조선총독부 건축과 기사)였다. 이어지는 전시에서는 1930년대 말 김환기의 ‘론도’를 비롯해 유영국의 ‘작품1(L24-39.5)’ 등 한국 근현대미술 대표 작가들의 초기작을 만날 수 있다.

1957년 한국 기하추상은 화가와 건축가, 디자이너의 연합 그룹인 신조형파 결성으로 또 한번의 전기를 맞는다. 1910년대 독일에서 탄생해 서양미술사에 큰 영향을 끼친 모더니즘 미술·건축·디자인 사조인 바우하우스가 모델이었다. 신조형파 작가들은 6·25 전쟁으로 폐허가 된 국가를 재건하려면 합리적인 기준과 질서가 있는 기하학적 추상미술이 필요하다고 생각했다. 신조형파를 주도한 변영원과 김충선 이상욱 조병현 등의 작품을 주목할 만하다.

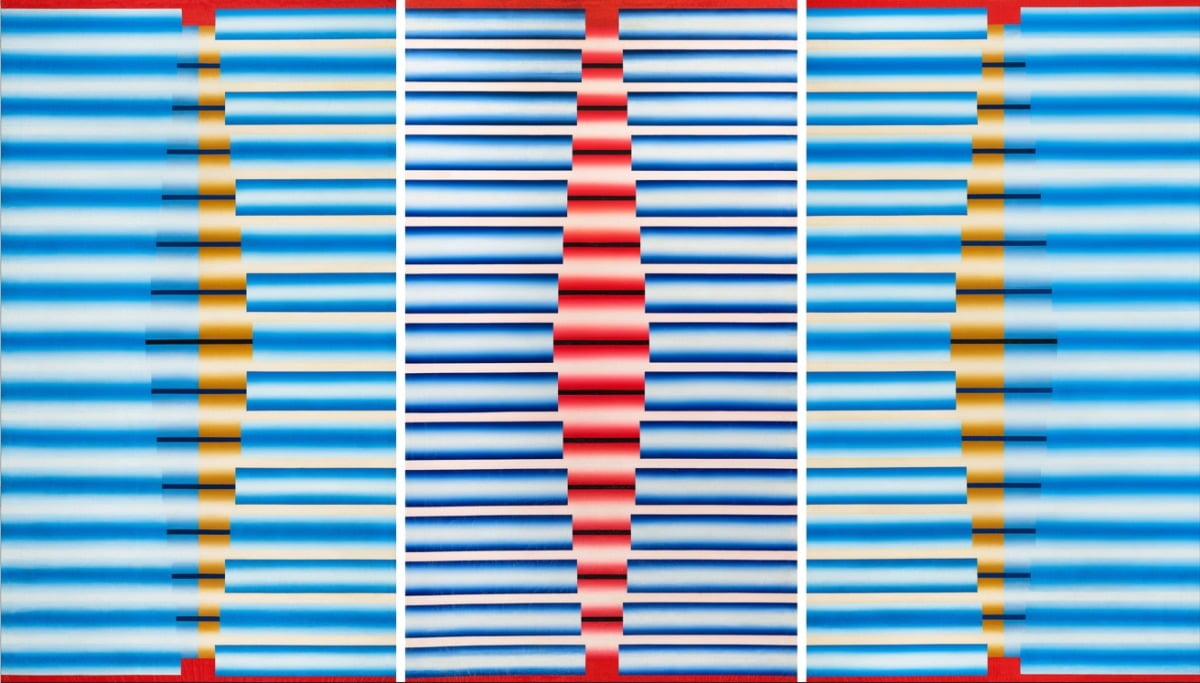

한때는 기하추상이 한국 미술의 대세이던 시절도 있었다. 1960년대 후반 세계 미술계에서 기하추상과 옵아트(착시 현상을 이용해 리듬감과 조형미를 느끼게 하는 예술)가 유행하면서 윤형근 박서보 하종현 등 한국을 대표하는 단색 화가들도 기하추상을 시도했다. 박서보가 오방색과 한국의 전통 패턴을 모티브로 제작한 ‘유전질’ 연작, 하종현이 도시의 모습을 시각화한 ‘도시 계획 백서’가 그런 작품이다.

전시장에서는 1969년 아폴로11호의 달 착륙 등 과학의 눈부신 발전에서 영감을 받아 만들어진 작품을 비롯해 한국 기하추상의 다양한 면모를 만날 수 있다. 원자력을 상징하는 ‘파워’라는 제목이 붙은 김재관의 작품이 단적인 예다.

잘 몰랐던 작가는 물론 알던 작가의 또 다른 면모를 발견하는 즐거움이 있다. 이번 전시를 통해 재발굴된 작품이 많기 때문이다. 단색화 거장 윤형근이 1969년 제10회 상파울루비엔날레에 출품했다가 44년 만에 대중에게 선을 보인 ‘69-E8’, 50여 년 만에 전시되는 최명영의 ‘오(悟) 68-C’와 이승조의 ‘핵 G-999’가 대표적이다.

전 학예사는 “한국 기하학적 추상의 출발점을 재조명하고 숨은 의미를 복원하려고 했다”고 말했다. 한국 근현대 미술사에 대한 이해와 시야를 풍부하게 만드는 전시다. 기간도 넉넉하다. 전시는 내년 5월 19일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스