윤석열 대통령은 “은행들이 갑질을 많이 한다”, “소상공인이 은행의 종노릇을 한다”는 말까지 했다. 번 만큼 토해내라는 ‘횡재세’도 국회에서 논의되고 있다. 은행에 쏟아지는 비판의 요지는 예금 금리는 찔끔 올리면서 대출 금리는 확 올려 폭리를 취한다는 것이다. 은행은 뭘 잘못한 걸까.

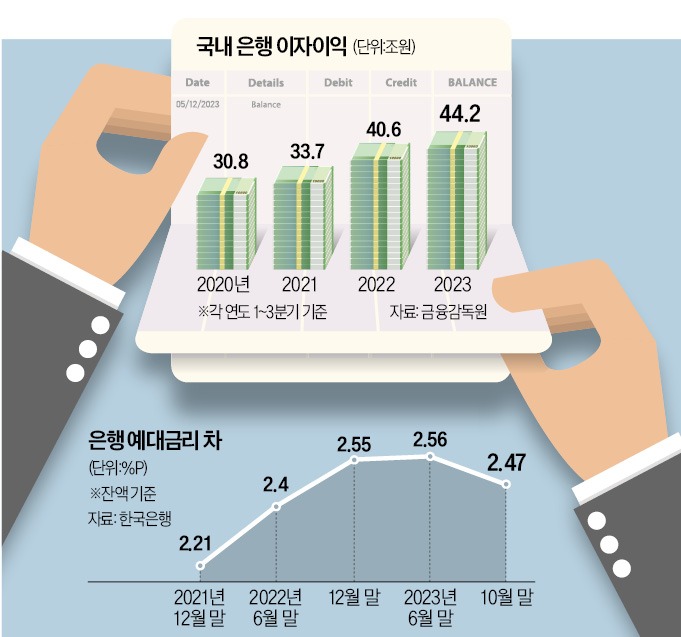

문제는 은행이 신규 예금·대출로만 돈을 벌지는 않는다는 것이다. 기존 예금과 대출의 규모가 훨씬 더 크다. 한은 기준금리가 3%포인트 오르는 동안 신규와 기존을 합친 은행의 총잔액 기준 예금 금리는 2.06%포인트밖에 오르지 않았다. 반면 대출 금리는 2.42%포인트 올랐다. 대출 금리에서 예금 금리를 뺀 예대금리 차는 0.36%포인트 확대됐다. 은행의 예금 잔액이 100조원, 대출 자산이 100조원이라면 추가적인 영업 없이도 1년에 3600억원을 더 벌 수 있게 된 것이다.

대출 금리가 예금 금리보다 큰 폭으로 오르는 또 한 가지 원인은 은행이 보유한 저원가성 예금에 있다.

저원가성 예금은 직장인의 급여통장과 법인의 수시입출금 계좌 등을 말한다. 이런 예금의 금리는 연 0.1% 안팎에 불과하고 시중 금리가 올라도 거의 변하지 않는다. 국내 은행에 예치된 총예금의 절반 정도가 저원가성 예금이다. 이런 이유로 금리 상승기엔 예대금리 차가 커지고 은행 이익이 증가한다.

이런 구조가 은행에 늘 유리한 것은 아니다. 금리 하락기엔 반대가 된다. 예금 금리는 높은 수준에 묶여 있는데, 대출 금리는 3개월마다 내려간다. 금리가 하락한다고 해서 저원가성 예금의 금리가 마이너스로 내려가지는 않는다. 그래서 금리가 하락하면 예대금리 차가 줄어든다.

가계부채 위험을 줄이겠다면서 은행에 대출 금리 인하를 요구하는 것도 모순이다. 금리가 낮아지는 만큼 대출 수요는 늘어날 가능성이 있기 때문이다. 애초에 대출 금리가 높아진 것은 은행이 가계부채를 줄이라는 당국의 방침에 따른 결과이기도 하다. 취약 가계와 기업의 어려움을 덜어줄 필요는 있지만 무조건 대출 금리를 내리도록 하는 것이 과연 적절한 정책인지는 더 고민해볼 필요가 있다.

유승호 경제교육연구소 기자 usho@hankyung.com

관련뉴스