감형을 위해 재판부가 선고를 하기 직전에 공탁금을 거는 이른바 ‘기습 공탁’이 피해자들을 두 번 울리고 있다. 지난해 12월부터 가해자가 피해자의 개인정보를 몰라도 공탁금을 걸 수 있는 형사공탁 특례제도가 시행된 이후 이를 악용하는 사례가 늘고 있어서다. 피해자가 공탁금을 거부하려고 해도 제도적으로 쉽지 않아 제도 개선이 시급하다는 지적이 나온다.

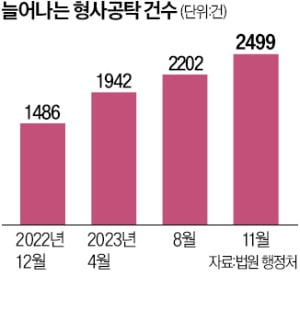

24일 법원행정처에 따르면 지난해 12월 1486건이던 형사 공탁 건수는 지난달 2499건으로 68.1% 늘었다. 형사공탁 특례제도가 시행된 이후 최대 규모다. 법조계 관계자는 “개정된 공탁 제도를 악용해 감형을 받아내는 사례가 법조계에서 입소문이 나면서 의뢰인이 기습 공탁을 할 수 있는지 먼저 알고 물어보기도 한다”고 말했다.

24일 법원행정처에 따르면 지난해 12월 1486건이던 형사 공탁 건수는 지난달 2499건으로 68.1% 늘었다. 형사공탁 특례제도가 시행된 이후 최대 규모다. 법조계 관계자는 “개정된 공탁 제도를 악용해 감형을 받아내는 사례가 법조계에서 입소문이 나면서 의뢰인이 기습 공탁을 할 수 있는지 먼저 알고 물어보기도 한다”고 말했다.형사 공탁이란 피고인이 피해자와 합의하지 않은 경우 법원 공탁소에 일정 금액을 맡겨 피해 보상에 사용할 수 있도록 하는 제도다. 피해자가 공탁금을 찾아가면 합의가 된 것으로 본다. 법원은 가해자가 피해 회복을 위해 노력한 것으로 간주해 형량을 줄여주는 요소로 적용하고 있다.

문제는 형사 소송에 공탁제도가 도입된 후 피해자도 모르는 기습공탁을 통해 솜방망이 처벌을 받는 사례가 늘고 있다는 점이다. 피해자들이 재판부에 탄원서를 쓰는 등 피고인에 대한 엄중 처벌을 요구해도 마찬가지다. 지난 10월 울산지법 형사1단독(부장판사 이성)은 4억7000여만원의 사기 혐의로 재판에 넘겨진 피고인 김모씨에게 징역 1년을 선고했다. 김씨는 재판 선고일 사흘 전에 피해자에게 공탁금 1000만원을 걸고 감형을 받아냈다. 주말을 빼면 이틀 전에 공탁금을 걸었지만 재판부에서는 피고인의 피해 변제 노력으로 해석한 것이다. 울산지검은 1심 판결에 불복해 항소했다.

초등학교 여학생 2명에게 성매매를 제안하고 성행위를 한 남성들도 형사 공탁을 통해 감형받았다. 춘천지방법원 강릉지원은 지난 8월 의제 강간 등의 혐의로 재판을 받은 남성 5명에게 징역형 집행유예를 선고했다. 재판부는 피해자 1명과 합의한 점과 나머지 피해자 1명을 위해 공탁한 점 등을 양형 이유로 들었다.

피고인의 기습 공탁을 거부하기는 어려운 상황이다. 피해자들이 공탁을 거부하려면 공탁 회수 동의서를 작성해 우편으로 신청하거나 직접 법원에 출석해야 한다. 김용규 법무법인 솔 대표변호사는 “공탁은 피해 회복이라는 합의와는 근본적으로 다르기 때문에 공탁을 양형에 반영하지 않도록 법원을 설득할 필요가 있다”고 지적했다.

대검찰청에서도 개정된 공탁제도의 부작용을 인지하고 제도 개선을 모색하고 있다. 기습적인 공탁으로 인해 부당하게 감형받은 사례를 조사하고 대응 방안을 논의하는 것으로 알려졌다. 대검 관계자는 “기습공탁 신청 시 피해자가 선고 전에 의견을 진술할 기회를 보장받는 제도를 마련할 필요가 있다는 의견을 내부적으로 검토하고 있다”고 말했다.

권용훈/박시온 기자 fact@hankyung.com

관련뉴스