‘운명의 장난이었을까, 필연적 결과였을까.’

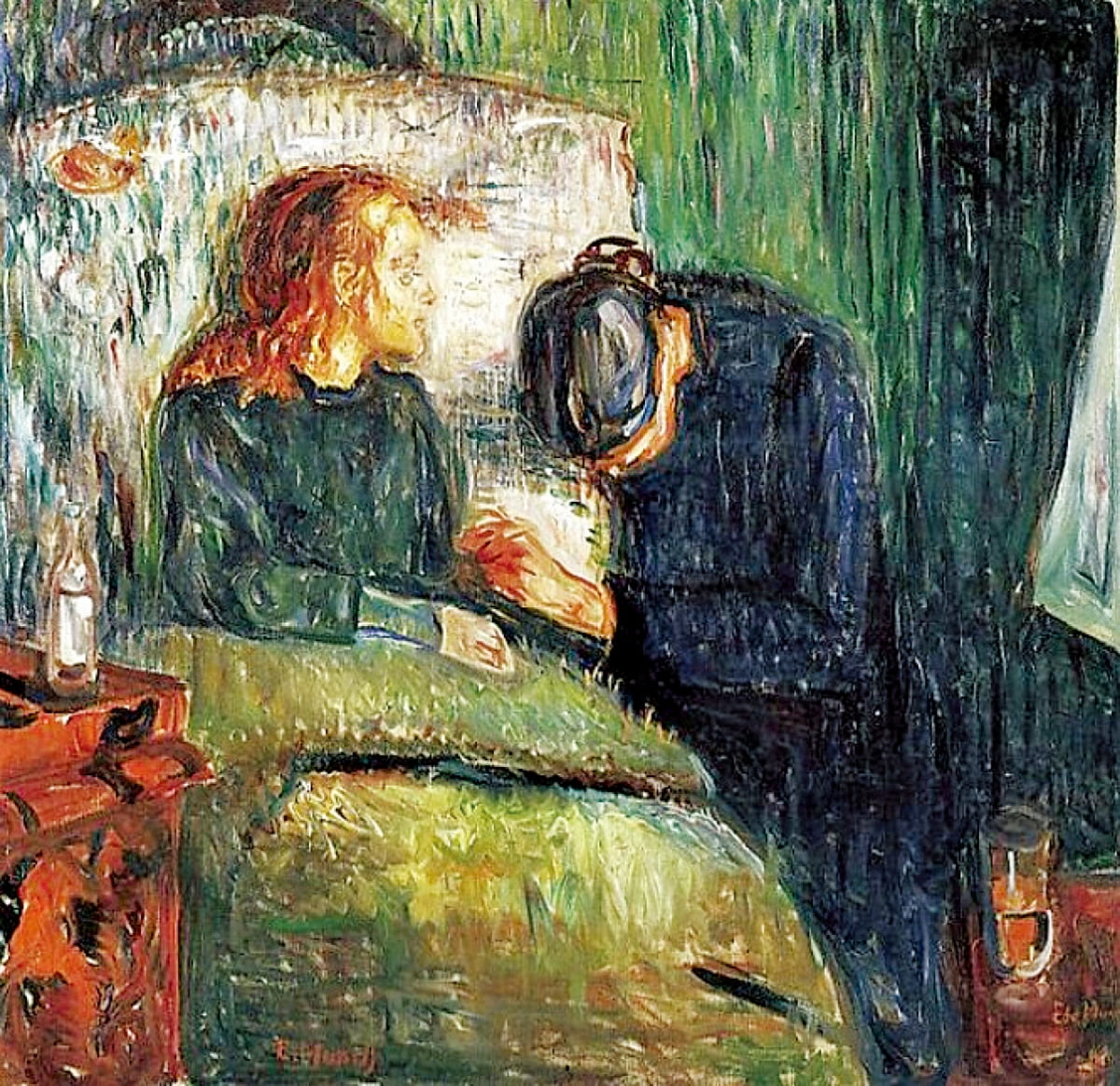

후기 낭만주의를 대표하는 거장 작곡가 구스타프 말러(사진)의 첫째 딸 마리아 안나는 다섯 살이 되던 해 세상을 떠났다. 말러가 성홍열로 두 자녀를 잃은 독일 낭만파 시인 프리드리히 뤼케르트의 글에서 영감을 받아 쓴 연가곡 ‘죽은 아이를 그리는 노래’를 완성한 지 3년 만에 일어난 비극이었다.

평생 따라다닌 ‘죽음의 굴레’…말러의 비극

하루아침에 뤼케르트의 고통을 똑같이 겪게 된 말러. 그는 자신이 불행한 음악을 썼기에 딸에게 죽음이 찾아왔다는 죄책감에서 단 하루도 벗어날 수 없었다. 안나의 사인이 뤼케르트의 아이들과 같은 성홍열이라는 것이 말러를 더욱 힘들게 했다. 원체 약했던 심장에 병까지 생기고, 건강이 급격히 악화할 정도로 괴로워하면서도 아이를 향한 그리움과 미안함은 죽는 순간까지 그의 마음에 새겨 있었다. 그가 남긴 유언이 그랬다. ‘나의 딸 안나와 함께 묻히고 싶다.’

하루아침에 뤼케르트의 고통을 똑같이 겪게 된 말러. 그는 자신이 불행한 음악을 썼기에 딸에게 죽음이 찾아왔다는 죄책감에서 단 하루도 벗어날 수 없었다. 안나의 사인이 뤼케르트의 아이들과 같은 성홍열이라는 것이 말러를 더욱 힘들게 했다. 원체 약했던 심장에 병까지 생기고, 건강이 급격히 악화할 정도로 괴로워하면서도 아이를 향한 그리움과 미안함은 죽는 순간까지 그의 마음에 새겨 있었다. 그가 남긴 유언이 그랬다. ‘나의 딸 안나와 함께 묻히고 싶다.’비운의 시작은 1901년 말러가 우연히 뤼케르트의 시집을 접하면서다. 자식을 먼저 떠나보낸 아버지가 느끼는 애틋함과 고뇌를 눌러 쓴 400여 편의 시는 뤼케르트가 죽은 뒤에야 책으로 엮여 출간됐다. 이는 말러의 마음을 크게 흔들었다. 그가 죽음과 떼려야 뗄 수 없는 인생을 살아온 영향이다. 말러는 어린 시절 여덟 명의 형제를 잃었고, 음악을 함께 공부한 남동생 오토는 22세 때 권총으로 자살하면서 말러에게 큰 충격을 남겼다. 잇달아 일어난 가족의 죽음은 말러에게 강한 죄의식을 느끼게 했다. 이를 떨쳐낼 수 없던 말러에게 뤼케르트의 글은 위로 그 이상의 의미로 다가올 수밖에 없었다. 그렇게 뤼케르트의 글에 강하게 이끌린 말러는 그해 세 편의 시를 골라 음표를 붙였다. 1902년 빈에서 가장 아름답고 예술적 재능이 뛰어나다고 정평이 난 여인 알마와 결혼하고 첫째 마리아 안나까지 낳으면서 잠시 연가곡을 쓰는 일에서 손을 놓기도 했는데, 둘째 딸을 낳은 1904년부터 다시 악보를 써냈다.

두 편의 시를 추가로 골라 작곡하는 그를 보고 불안감에 떠는 건 온전히 아내 알마의 몫이었다. 알마는 말러가 나쁜 기운과 운명을 들이고 있다는 생각에 내내 초조해했다. 그러나 그의 우려엔 불운을 막을 힘 따윈 없었다. 1907년 말러의 두 딸은 모두 성홍열에 걸렸다. 그중 첫째 안나는 결국 병마를 이겨내지 못하고 조용히 숨을 거두고 말았다. 말러가 빈에서 ‘죽은 아이를 그리는 노래’를 초연한 지 2년 만의 일이다.

사라진 ‘빛나는 별’…소리로 그려낸 그리움

총 다섯 곡으로 구성된 이 연가곡은 오보에와 호른의 애처로우면서도 쓸쓸한 선율로 문을 연다. 제1곡 ‘이제 태양은 저토록 찬란하게 떠오르려 하네’에서 성악가는 고통을 참아내듯 제한된 음량으로 천천히 악상을 키워내면서 자식을 떠나보낸 아버지의 깊은 절망감을 드러낸다. 현의 맑은 음색으로 ‘태양, 빛’을, 관의 무게감 있는 울림으로 ‘밤, 어둠’을 상징적으로 표현하며 음향적 대비를 이룬다.다음은 아픈 아이가 자신의 눈을 바라보던 때를 회상하는 아버지의 비통한 심경이 담긴 제2곡 ‘이제야 알았네, 왜 너희들이 어두운 눈길을 보냈는지’. 맑으면서도 유려한 하프의 아르페지오 연주가 잠시 평온을 안기는 구간을 지나면 이내 아이의 눈동자를 빗댄 가사인 ‘빛나는 별’이 악곡에서 가장 높은 음정인 E로 길게 표현되면서 끝없는 그리움을 쏟아낸다.

제3곡은 어머니가 방문을 여는 순간 언제나 함께 있었던 아이의 모습이 사라진 데 대한 깊은 서글픔이 서린 ‘네 엄마가 문을 열고 들어설 때면’. 첼로의 피치카토는 어머니의 발걸음을 형상화하고, 잉글리시호른과 바순 특유의 부드러우면서도 암울한 울림은 깊은 상실감을 표현한다. 육중한 음색으로 ‘너의 사랑스러운 얼굴이 있는 그곳’을 부르짖는 구간에선 애틋함의 감정이 절정에 달한다. 머지않아 현실을 깨달은 듯 사라지는 음성을 따라 모든 악기의 소리가 옅어지면서 짙은 여운을 남긴다. 그 뒤로는 작품 중 유일한 장조 악곡인 제4곡 ‘자주 난 아이들이 그저 외출했을 뿐이라고 생각하지’가 이어진다. 바이올린과 하프의 깨끗한 선율은 아이들의 순수함을, 묘한 색채의 호른과 첼로 선율은 아무리 애써도 지워지지 않는 부모의 그늘을 그려낸다.

마지막 곡은 이 연가곡에서 가장 격정적인 ‘이런 날씨, 폭풍우가 휘몰아치는 날엔’. 짧은 장식음이 난무하는 관의 강렬한 선율과 피치카토(현을 손끝으로 튕겨서 연주), 트릴 등으로 점철된 현의 날카로운 소리가 첨예하게 부딪히면서 긴장감을 자아낸다. 그 위로 성악가가 아주 깊고 어두운 음색으로 저음 선율을 펼쳐내며 격앙된 감정을 토해낸다. 그러나 그것도 잠시일 뿐, 맑은 종소리 같은 첼레스타의 울림이 퍼지면 이내 작별의 시간이 찾아온다. 모든 음성은 자장가 같은 부드러운 소리로 변하고, 플루트의 청아한 음색은 아이들이 떠난 자리의 아름다움을 표현한다. 무거운 호른의 울림과 현의 아련한 선율만 남은 채 작품은 조용히 막을 내린다. 마치 숨죽여 울 듯이.

관련뉴스