테슬라는 지난 25일 실적 콘퍼런스콜에서 “기존 공급 업체와 더 나은 가격을 위해 재협상할 수 있다”고 밝혔다. 생산 비용을 절감할 방안이 있느냐는 질문에 한 답변이었다. 테슬라가 배터리 기업을 콕 집어 언급하지는 않았지만, 전기차 원가의 40%를 차지하는 배터리 납품가 협상은 불가피할 것으로 관측된다.

테슬라는 지난 25일 실적 콘퍼런스콜에서 “기존 공급 업체와 더 나은 가격을 위해 재협상할 수 있다”고 밝혔다. 생산 비용을 절감할 방안이 있느냐는 질문에 한 답변이었다. 테슬라가 배터리 기업을 콕 집어 언급하지는 않았지만, 전기차 원가의 40%를 차지하는 배터리 납품가 협상은 불가피할 것으로 관측된다.28일 배터리업계에선 “올 것이 왔다”는 반응이 나온다. 테슬라의 ‘변심’은 지난해 하반기 전기차 판매 부진과 함께 드러나기 시작했다. 통상 자동차와 배터리 기업은 ‘최소 보증 물량’ 조건을 계약에 반영한다. 그러나 테슬라는 보증 물량을 최소한으로 잡거나 이를 지키지 않아도 된다는 조건을 걸었다. 배터리 제조사로선 재고 물량을 고스란히 떠안게 된 것이다.

테슬라는 지난해 초 전기차 판매 급증에 따른 배터리 ‘쇼티지(공급 부족)’ 국면에서 LG에너지솔루션, 일본 파나소닉, 엘앤에프 등에 마진을 후하게 쳐주며 원통형 배터리, 양극재 등을 싹쓸이했다. 당시엔 테슬라에 공급하는 게 다른 완성차에 납품하는 것보다 훨씬 이익이었다. “테슬라는 이만큼 가격을 쳐준다”는 ‘이력서’로 쓸 수 있어 다른 기업과의 협상에서도 유리했다. 배터리업계 관계자는 “이런 이유로 테슬라와의 협력을 ‘악마의 계약’이라고 불렀다”며 “막상 납품하고 나면 재고 관리가 어려워 이익을 내기 쉽지 않다”고 말했다.

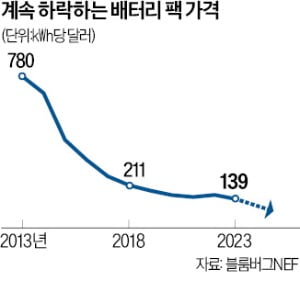

엎친 데 덮친 격으로 세계 1위 배터리 제조사(지난해 시장 점유율 37.4%)인 CATL도 배터리 가격 하락에 불을 지피고 있다. 이 회사는 최근 자국 전기차 업체와 리튬·인산철(LFP) 배터리를 Wh당 0.4위안 이하에 공급하기로 합의했다. 지난해 초만 해도 Wh당 0.8~0.9위안에 판매했지만, 이젠 반값 이하로 팔겠다는 것이다. CATL의 ‘반값 배터리’는 중국 정부의 보조금을 등에 업은 채 튼튼한 자국 시장을 바탕으로 세계 시장을 뒤흔들겠다는 의도로 해석된다. CATL의 저가 정책이 장기화하면 원가 구조가 불안정한 기업은 파산할 가능성마저 제기되고 있다.

김형규 기자 khk@hankyung.com

관련뉴스