20여 년 전의 기아는 패배주의에 빠진 회사였다. 의사 결정의 핵심 포인트는 ‘형님이 하고 있는 일인지’와 ‘형님이 하기를 원하는지’였다. 1997년 외환위기로 부도가 난 이듬해 현대차에 인수된 ‘눈칫밥’ 먹는 동생이었으니 그럴 만도 했다.

망한 회사가 신사업을 벌이는 건 언감생심. 판매든, 생산이든, 디자인이든 그저 ‘현대차 따라 하기’에 급급했다. “현대차는 어떻게 한답니까”를 당시 기아 임직원들이 입에 달고 살았던 이유다.

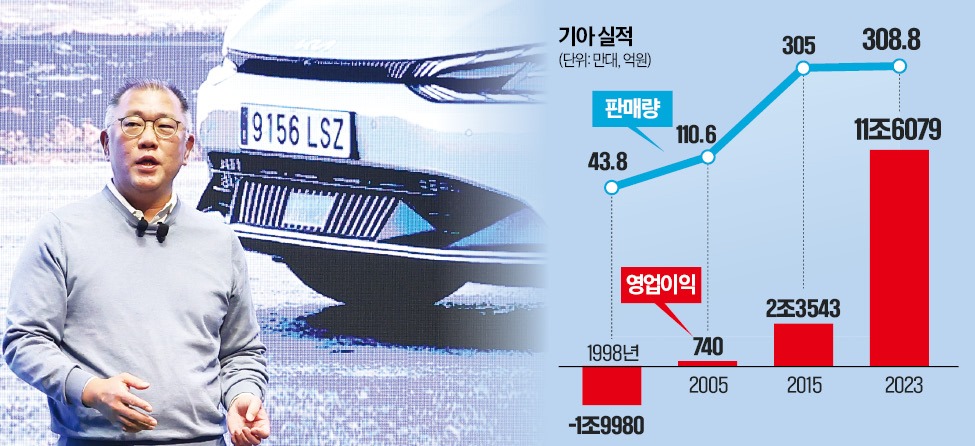

지난 20년간 기아에 무슨 일이 있었던 걸까. 몇몇 수치에 비밀이 담겨 있다. 외형 성장은 현대차와 기아가 크게 다를 바 없다. 2005년 16조원이었던 기아 매출은 지난해 100조원으로 6.3배 뛰었고, 같은 기간 현대차는 27조원에서 162조원으로 6.0배 늘었다. 같은 기간 판매량 성장폭도 기아(110만 대→308만 대·2.8배)와 현대차(168만 대→421만 대·2.7배) 모두 비슷했다.

차이점은 수익성이다. 2005년 740억원에 불과했던 기아의 영업이익은 지난해 11조6079억원으로 무려 157배 뛰었다. 같은 기간 11배 불어난 현대차 영업이익 증가폭(1조3841억원→15조4000억원)을 압도한다. 지난해 기아차의 영업이익률(11.6%)은 전 세계 대중차 메이커 중 가장 높았다.

연구개발(R&D), 자재 구매 등의 효율성을 높여 업계 최고 수준의 원가 경쟁력을 확보한 게 주효했다는 분석이다. 텔루라이드, 스포티지, 셀토스 등 매력적인 디자인과 뛰어난 성능으로 비싼 가격에도 없어서 못 파는 ‘베스트셀러’를 줄줄이 내놓은 것도 수익성을 끌어올리는 데 한몫했다.

먼저 디자인. 정 회장은 ‘디자인 기아’를 모토로 내걸고 2006년 세계적인 디자이너 피터 슈라이어를 영입해 K5, 쏘울 등을 내놨다. 기아의 디자인 정체성을 담아낸 ‘타이거노즈 그릴’과 한눈에도 기아 자동차란 걸 알 수 있는 ‘패밀리 룩’이 이때 탄생했다. 제품군도 차별화했다. 세단 비중이 높았던 현대차와 달리 텔루라이드, 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 레저용 차량(RV) 라인업을 대폭 강화했다.

정 회장은 한국만 바라봤던 기아의 눈을 해외로 돌렸다. 유럽과 북미를 해외 주력 시장으로 삼기로 하고, 슬로바키아와 미국 조지아에 각각 연 30만 대 이상 규모 공장을 지었다. 이 덕분에 기아는 유럽에서 현대차보다 더 많은 차를 팔고 있다. 미국 판매량도 현대차에 버금간다.

업계 관계자는 “정 회장이 주문한 ‘야성’이 깨어나지 않았다면 기아 임직원들이 차량 디자인을 싹 바꾸고 세단 대신 RV를 전면에 내세울 수 없었을 것”이라며 “잇따른 성공 체험으로 기아 임직원들에게 자신감이 붙은 만큼 현대차와의 차별화 전략에도 탄력이 붙을 것”이라고 말했다.

기아는 미래차 분야에서도 전기 승용차 및 수소차에 힘을 싣는 현대차와 달리 ‘목적 중심 차량’(PBV)을 주력으로 내세우고 있다. 기아는 2030년 연 PBV 30만 대 이상을 판매해 폭발적으로 성장하는 PBV 시장에서 세계 1위로 올라서겠다는 목표를 세웠다.

빈난새 기자 binthere@hankyung.com

관련뉴스