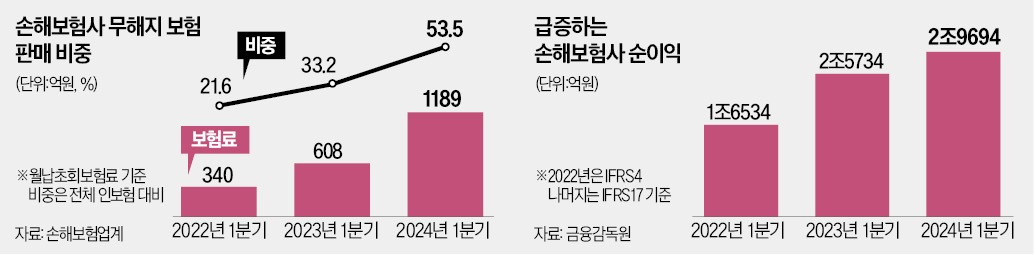

29일 손해보험업계에 따르면 건강·상해·질병 등 인(人)보험 시장에서 무해지 보험 판매(월납 초회보험료 기준) 비중은 지난 1분기 53.5%를 기록했다. 무해지 보험 비중이 50%를 넘은 것은 이번이 처음이다. 손해보험업계 1위 삼성화재는 인보험 신계약 가운데 무해지 보험 비중이 2022년 1분기 3%에서 올 1분기 62%로 급등했다.

무해지 보험은 표준형 상품 대비 보험료가 20~30% 이상 저렴하다. 소비자에게는 미래 해약환급금이 얼마인지보다 당장 보험료가 얼마냐가 더 중요하다 보니 무해지 보험 판매가 급증하고 있다.

최근에는 생명보험사들도 무해지 보험 시장에 진출할 조짐을 보이고 있다. 한 대형 생보사는 이달 상품 개정을 통해 종신보험을 저해지형에서 무해지형으로 바꿨다. 이를 통해 보험료를 기존 대비 20% 안팎 낮췄다. 보험업계 관계자는 “손보사의 무해지 보험 논란이 계속되는 사이 생보사로 문제가 번지고 있다”고 지적했다.

예상 해지율을 높이면 보험계약마진(CSM)과 순이익이 크게 잡히는 효과가 있다. 또 보험료를 낮춰 판매량을 늘리고 단기 실적을 개선할 수 있다. 실제 A계리법인에서 대형 손보사를 대상으로 시뮬레이션한 결과 계리적 가정을 통해 순이익을 최대 2000억원까지 부풀릴 수 있는 것으로 나타났다.

새 국제회계 기준인 IFRS17을 시행하고 1년이 넘게 지나도록 혼란이 이어지자 금융당국 책임론도 불거지고 있다. 국내 보험산업의 특수성을 감안하지 않고 충분한 대비 없이 IFRS17을 덜컥 받아들인 것 아니냐는 지적이다. 국내 보험계약은 100세 만기 등 초장기·비갱신 구조가 많다. 계리적 가정을 어떻게 적용하는지에 따라 실적이 출렁일 수밖에 없다.

금융감독원은 지난해부터 무해지 보험의 계리적 가정을 놓고 여러 차례 업계와 회의를 열었지만 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있다. 최근 당국 주도로 출범한 보험개혁회의에서도 무해지 보험과 계리적 가정 관련 개선 방안을 주요 안건으로 논의하고 있다.

하지만 업계에서는 “행정 편의주의적 규제”라고 강하게 반발하고 있다. CSM을 쌓을 땐 할인율을 적용하면서 CSM을 상각해 이익으로 전환할 때만 할인율을 미적용하는 것은 이론적으로 맞지 않다는 이유에서다.

업계 관계자는 “계리적 가정이라는 근본 문제를 놔두고 할인율만 건드리면 실적 부풀리기 문제를 해결할 수 없다”며 “보험사들은 추정치를 더 유리하게 바꾸고 CSM 잔액을 늘리는 방식으로 실적을 키울 것”이라고 지적했다.

서형교 기자 seogyo@hankyung.com

관련뉴스