“안전 교육이요? 한국인 사장은 대화도 안 통하는데요. 일당 외에는 서로 관심 없어요.”

1차전지 제조업체 아리셀 화재 참사가 발생한 경기 화성시 전곡산업단지 내 A중소기업에서 근무하는 30대 태국 국적 근로자 B씨는 25일 이렇게 말했다. B씨는 약 6년 전 고용허가제 비전문 취업(E-9) 비자로 한국에 들어온 뒤 비자 기한이 만료됐지만 불법 체류자 신분으로 화성 산단에서 일하고 있다. B씨는 “여러 사업장에서 일했지만 제대로 된 산업안전 교육을 받아본 적은 한 번도 없다”고 말했다.

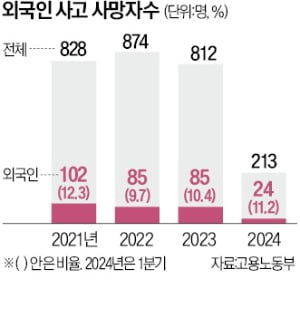

외국인 근로자 100만 명 시대에 접어들면서 그늘도 짙어졌다. 외국인 산재 사망자 비율이 늘고 있기 때문이다. 2022년 국내 전체 산업재해 사고 사망자(중대재해 사망자) 874명 중 외국인 근로자 비중은 85명으로 9.2%였지만 지난해에는 812명 중 85명으로 10.4%로 뛰어올랐다. 올해도 3월 기준으로 11.2%를 기록 중이었다.

외국인 근로자 100만 명 시대에 접어들면서 그늘도 짙어졌다. 외국인 산재 사망자 비율이 늘고 있기 때문이다. 2022년 국내 전체 산업재해 사고 사망자(중대재해 사망자) 874명 중 외국인 근로자 비중은 85명으로 9.2%였지만 지난해에는 812명 중 85명으로 10.4%로 뛰어올랐다. 올해도 3월 기준으로 11.2%를 기록 중이었다.눈에 띄는 점은 내국인 산재 사망자는 감소하고 있는데 외국인은 그렇지 않다는 것이다. 내국인이 기피하는 위험한 일자리를 외국인이 차지했다는 점을 보여주고 있다는 게 전문가들의 설명이다.

앞으로도 산업 현장에 투입되는 외국인 수는 더 증가할 전망이다. 정부가 외국인 근로자의 절대다수를 차지하는 비전문 외국인력 도입 규모를 지속해서 늘리고 있기 때문이다. 2021년 5만2000명, 2022년 6만9000명에 그친 비전문 외국인력 쿼터는 2023년 12만 명으로 증가했다. 올해부터 16만5000명 이상으로 더 확대된다. 화재 참사를 겪은 아리셀과 같은 제조업체에 절반 이상인 9만5000명이 배정됐다. 정부는 필요할 경우 배정 쿼터를 초과해 외국인을 들여온다는 계획이다.

여기에 언어와 문화 장벽까지 겹치면서 대형 사고 위험성은 더욱 크다. 고용부에 따르면 고용허가제로 입국한 근로자는 입국 후 15일 내 취업 교육기관에서 16시간 동안 교육받는다. 하지만 산업안전 관련 교육은 4~5시간에 불과하다. 이마저도 현장 교육이 아니라 교재 위주의 교육으로 이뤄진다. 이러다 보니 지난해 기준 사업장 근무 기간 1개월 이내 사고 비율은 내국인은 16.1%인 반면 외국인은 26.8%에 달했다. 한 기업 관계자는 “법을 지키는 시늉을 하느라 작업 전에 함께 모여 산업 안전 구호를 외치는 ‘툴박스 미팅’을 하지만 외국인들은 뜻도 모르고 소리만 지르는 경우가 많다”고 말했다.

특히 아리셀처럼 외국인들이 ‘도급·파견’ 인력이라면 현장 상황에 어두워 산재 위험성이 훨씬 커질 수밖에 없다. 현장에서 만난 한 인력업체 관계자는 “아리셀처럼 파견·도급 형식으로 외국인 근로자를 데려다 쓰는 사업장도 부지기수”라며 “화성 일대 산업단지는 외국인 없이는 돌아가지 않는다”고 말했다. 고용부에 따르면 화성은 전국 기초지자체 중 가장 많은 제조업체(2만758개)가 몰려 있고 고용허가제 외국인 수도 2만3460명으로 전국에서 가장 많다.

고용부 한 산업안전감독관은 “외국인 근로자들을 위해 16개국 언어로 번역한 안전관리 교재를 배포하는 등 노력하고 있다”며 “개별 공장마다 제각각인 근로 환경 등을 반영한 맞춤형 교육이 절실한 상황”이라고 말했다. 김위상 국민의힘 의원은 “당국은 이번 사고 원인을 철저히 조사하고 외국인 근로자에 대한 산업안전보건 정책을 전면 개편해야 한다”고 말했다.

조철오/곽용희 기자 cheol@hankyung.com

관련뉴스