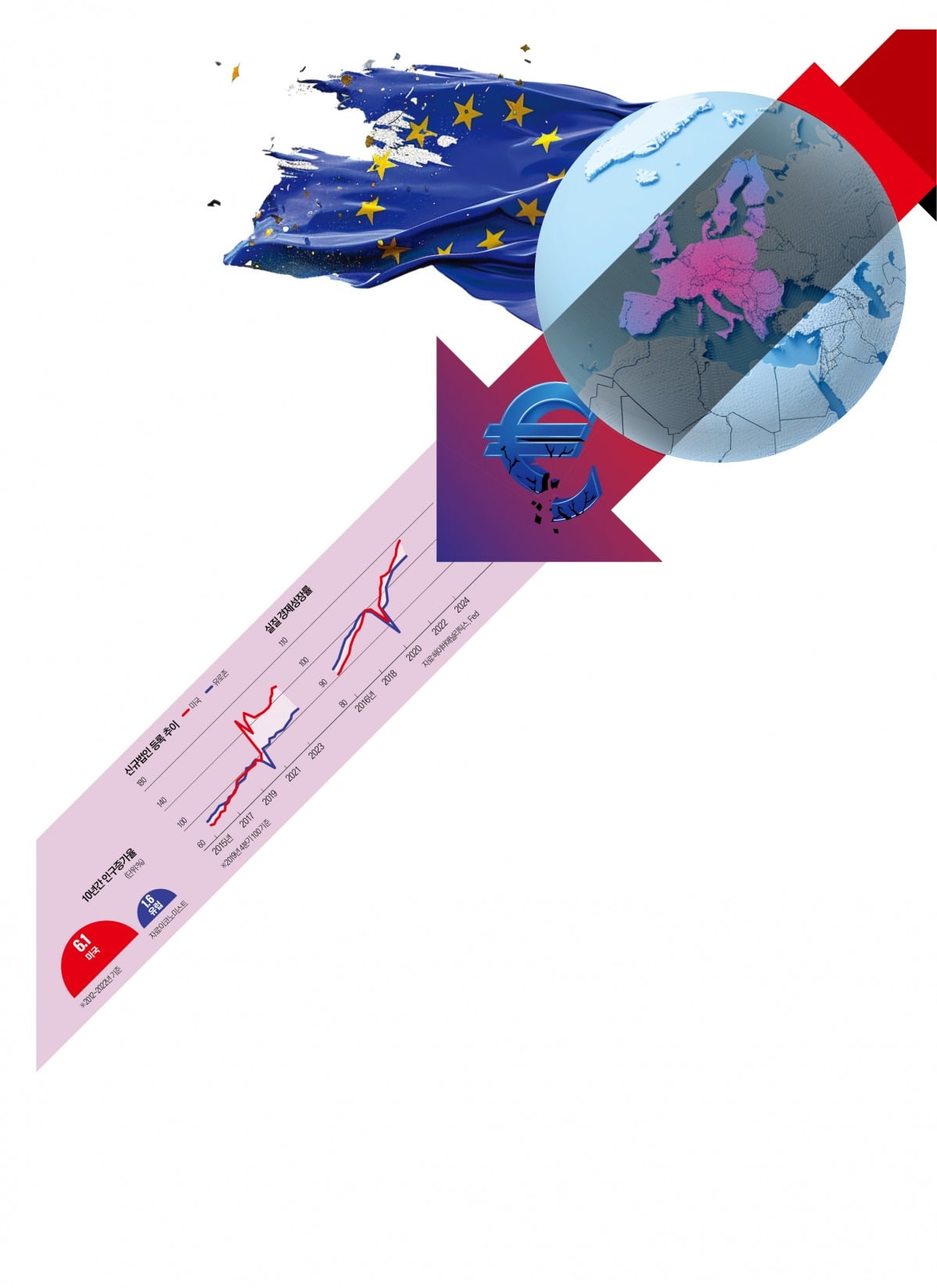

유럽에 대한 통상적인 인식이다. 근로자에겐 천국같이 느껴지는 이 사회 시스템이 뿌리부터 흔들리고 있다. 유럽연합(EU)을 결성하고 통화를 통일(유로존)해 덩치를 키우면 미국이나 중국에 맞먹는 경제적 위치를 확보할 수 있으리라고 여겼지만, 현실은 전혀 다르다.

최근 10여 년간, 특히 코로나19 이후 유럽의 경제 지표는 성장률·생산성·투자 규모·기업 순위 등 모든 면에서 뚜렷이 뒤처지고 있다. ‘유럽의 자본주의는 고장 났다’ ‘이대로는 망한다’는 진단이 여기저기서 쏟아지고 있다. 강력한 사회민주주의 전통에 시장경제를 결합한 유럽식 경제에 대한 회의감이 커지고 있다. 유럽다움에 대한 유럽인의 자부심도 쪼그라들고 있다.

콧대 높은 유럽인 입장에선 자존심 상할 일이지만, 자존심 따지는 것도 사치라는 위기의식이 더 크다. 유럽인의 위기감에 본격적으로 불을 댕긴 것은 작년 7월 유럽국제정치경제센터(ECIPE)가 내놓은 ‘EU가 미국의 주(州)였다면’이라는 보고서였다.

이 보고서는 유럽 경제가 전체적으로 쇠퇴하고 있으며, 2000년에는 프랑스, 독일의 GDP를 미국의 50개 주별 GDP 순위와 비교했을 때 각각 36번째, 31번째 주와 비슷했는데 현재는 48번째, 38번째 주와 비슷한 수준으로 떨어졌다고 지적했다. 미국이 성장한 지난 20여 년 동안 유럽은 정체됐다는 얘기다. 유럽은 총요소생산성(TFP)이 낮고, 연구개발(R&D) 비용도 40%나 적게 쓰며, 시장 역동성이 떨어지고, 인프라가 부족한데 투자도 잘 안 한다고 보고서는 꼬집었다.

이 주장은 큰 반향을 얻었다. 비슷한 보고서와 칼럼이 쏟아져 나왔다. 지난 11일 프랑스 나티시스은행의 패트릭 아터스 수석이코노미스트는 2010~2023년 미국의 누적 경제성장률은 34%였는데 유럽은 이 기간 21% 성장하는 데 그쳤다고 지적했다. 특히 유로존 경제성장률은 2022년 3.4%였는데 작년엔 0.5%로 급락했다. 미국의 성장률이 이 기간 1.9%에서 2.5%로 높아진 것과 대조적이다.

미국과 유럽 간 GDP 격차는 달러가치 상승에 따른 왜곡효과가 있다며 현재의 유럽 위기론이 과장됐다는 반론도 나오지만 반향은 미미하다. 본질은 유럽의 자본주의 체제가 지나치게 경직돼 기능을 상실하고 있다는 데 있기 때문이다.

두 번째 문제는 EU를 중심으로 한 규제주의다. EU는 지난 4월 말부터 빅테크의 지배력을 견제하기 위한 디지털 시장법(DMA)을 전면 시행 중이다. 애플은 애플페이만 허용하던 정책을 버리고 삼성페이를 EU 지역에 한해 쓸 수 있게 열어주기로 약속했다.

빅테크 규제야 어느 정도 필요하다고 쳐도, 불필요하거나 과도한 규제가 적지 않다. 최근 EU는 사육 효율성이 떨어지는 수컷 병아리와 암컷 오리를 대량 도살하지 않도록 하는 동물복지 관련 규제를 도입해야 할지를 논의했다. 해마다 수십억 마리가 도살되는 것은 ‘단백질 낭비’라는 것이다. 동물복지를 위해 양계장의 높이, 기울기, 다락문 크기 등도 꼼꼼하게 규제하는 EU에 기업인들은 치를 떤다. 과도하고 장황한 규제주의는 브렉시트(영국의 EU 탈퇴)의 이유 중 하나이기도 했다.

한 달에 달하는 여름휴가, 최소 2주 이상 겨울 휴가를 주는 유럽 기업과 일하다 보면 ‘복장이 터진다’는 사람이 많다. 급한 일이 있어도 의사소통이 안 되니 엉터리로 처리되는 일이 적잖다.

은퇴 후에도 높은 소득을 보장하는 연금제도 때문에 유럽의 고령자들은 일할 이유가 없다고 여긴다. 프랑스에선 지난해 정부가 정년 연장을 시도했다는 이유로 110만 명이 거리로 나와 총파업을 벌였다. 작은 기업을 지원하는 즐비한 제도는 기업들의 ‘피터팬 증후군’을 자극한다. 50명 이상, 100명 이상 기업으로 확장하지 않고 49명이나 99명에서 성장을 멈추는 것이다.

Fed가 헤이버애널리틱스의 데이터를 인용해 미국과 유로존의 창업 등록 건수를 비교한 그래프는 충격적이다. 미국은 코로나19 기간 창업이 급증(2019년 4분기 대비 약 50~60% 증가한 수준을 유지)한 반면 유로존의 창업은 거의 늘지 않았다. Fed는 “중요한 것은 이런 트렌드가 최근 데이터에서도 꾸준히 뒷받침되고 있다는 점”이라고 지적했다. 미국과 유럽 간 차이가 일시적인 것이고 강달러로 인한 착시라는 비판에 대한 강력한 한 방이다.

이상은 기자 selee@hankyung.com

관련뉴스