1조4000억달러(약 1912조원). 지난해부터 2027년까지 글로벌 기업이 인공지능(AI) 데이터센터에 투자할 것으로 추산되는 규모다. 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트(MS) 등 4대 빅테크 기업이 올해 투입하는 비용만 1040억달러(약 142조원)에 이른다. 한국은 정반대다. 정부 규제로 새로운 데이터센터를 짓는 일이 점점 힘들어지고 있다.

“평가 절차부터 항목까지 불합리”

11일 업계에 따르면 산업통상자원부의 ‘전력계통영향평가 제도 운영에 관한 규정 제정안’을 두고 정보통신기술(ICT) 기업을 중심으로 반발이 커지고 있다. 한국데이터산업연합회는 기업의 우려를 모아 산업부에 전달한 것으로 전해졌다.고시안에 따르면 10㎿ 이상의 전기를 사용하려는 사업자는 기존 전기사업법에 따른 전력수전예정통지를 대신해 전력계통영향평가를 받아야 한다. 전력 공급 가능 여부가 사업 초기가 아니라 중간 단계에서 파악되는 게 핵심이다. 사업자가 전기를 쓸 수 있을지 모르는 채 부지를 확보하고 데이터센터를 설계해 평가서를 제출해야 평가 대상이 된다.

평가를 통과하지 못했을 때 사업자가 부담해야 할 비용은 수백억원대에 이르는 것으로 추정됐다. 용지 매입 비용에 기초 설계비, 영향평가서 작성 대행료, 투자 유치 후 전력 확보 실패에 따른 손해 배상 부담 등을 아우른 금액이다.

평가 기준과 관련한 우려도 크다. 지역사회 수용성, 지역 기여도, 부가가치 유발 효과 등에 평가자(한국전력)의 자의적 판단이 개입할 수 있다는 게 업계의 주장이다. 김수현 한국데이터센터산업연합회 선임연구원은 “평가 항목의 세부 기준이 수도권은 물론 지방에서도 달성 불가능한 수준으로 불합리하게 설정돼 있다”며 “대규모 전력 수요의 지방 분산이라는 전력계통영향평가의 최초 도입 취지가 무색할 정도”라고 했다.

고시안은 100점 만점에 총점 70점 이상인 평가서만 전력정책심의회 심의 대상으로 상정할 수 있다고 규정했다. 하지만 약 80점에 달하는 평가 항목이 평가서 작성 당시 사업자가 확보할 수 없는 정보에 해당한다. 한전이 독점한 비공개 정보에 기반한 전력 공급 여유 및 여유 확보 난이도 항목만 45점을 차지한다.

평가서가 70점을 넘은 뒤에는 검토 대행 기관인 한전의 전력 정책심의회 심의를 거쳐야 한다. 심의와 관련해선 평가 기준과 절차가 명시적으로 규정되지 않았다. 업계 관계자는 “제도가 불투명하면 로비의 여지가 커진다”며 “데이터센터 업체들이 앞다퉈 전력 브로커를 고용하는 일이 벌어질 수 있다”고 말했다.

전력망 알박기 없앤다지만…

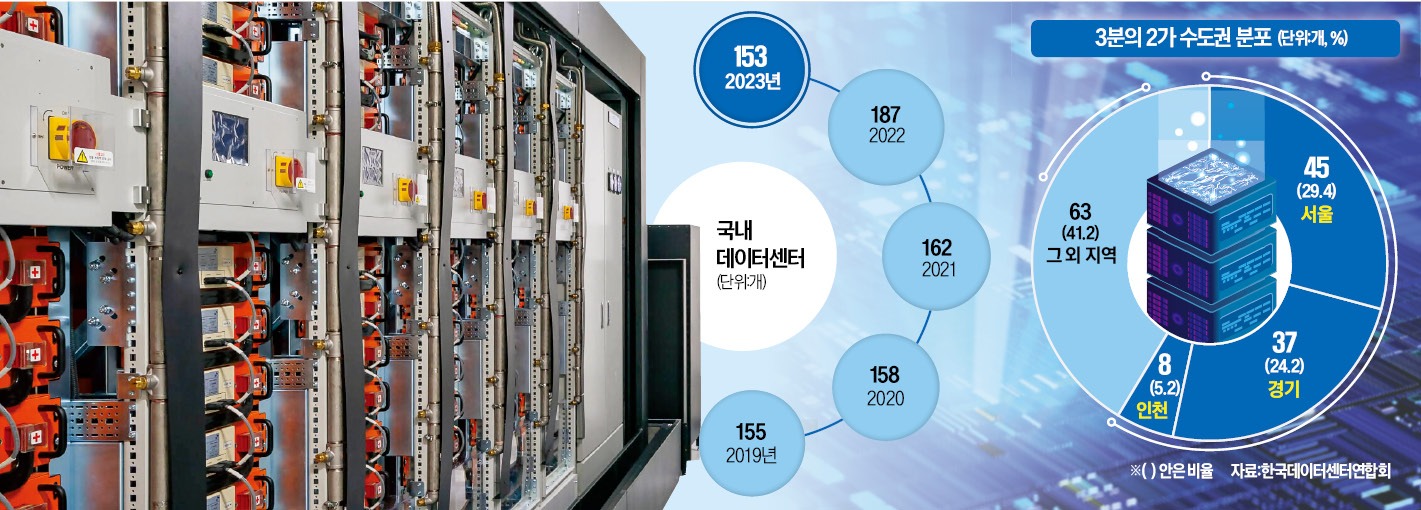

분산에너지 활성화 특별법이 지난 6월 시행됐지만 관련 규정이 지금까지 확정되지 않은 것은 업계 반발이 거셌기 때문이다. 주무 부처인 산업부는 전력계통영향평가가 꼭 필요한 제도라는 점을 거듭 강조하고 있다.이른바 ‘전력망 알박기’를 없애기 위해 규제 강화가 불가피하다는 게 산업부 설명이다. 데이터센터를 짓겠다며 전기 사용을 신청해 놓고 땅값을 올려 파는 행태가 기승을 부린다는 지적이다. 한전이 지난해 7월 실시한 ‘데이터센터 전기 공급 실태 특별감사’에 따르면 2020년부터 2023년 2월까지 접수한 데이터센터 전기 사용 예정 통지 1001건 중 67.7%(678건)는 실수요가 아니었다.

산업부는 한전에 일종의 ‘전력 수급 거부권’을 준 것 아니냐는 지적에 전력 상황 탓이라는 해명으로 일관하고 있다. 전력 생산량이 유한한데 소비자는 무한하기 때문에 이런 거부권이 있어야 한다는 설명이다. 산업부 관계자는 “전력 사용이 한정적인 상황에서 전력 자립도와 지역사회 수용성 등을 엄격하게 고려할 수밖에 없다”며 “종전에 비해 사업을 완전히 못 할 정도로 바꿨다고 보진 않는다”고 했다.

정지은/이슬기 기자 jeong@hankyung.com

관련뉴스