지난 21대 국회에서 여야는 현행 9%인 보험료율을 13%까지 높이는 데 합의했지만 소득대체율을 놓고선 43%(여당)와 44%(야당) 사이에서 이견을 좁히지 못해 합의안을 통과시키는 데는 실패했다.

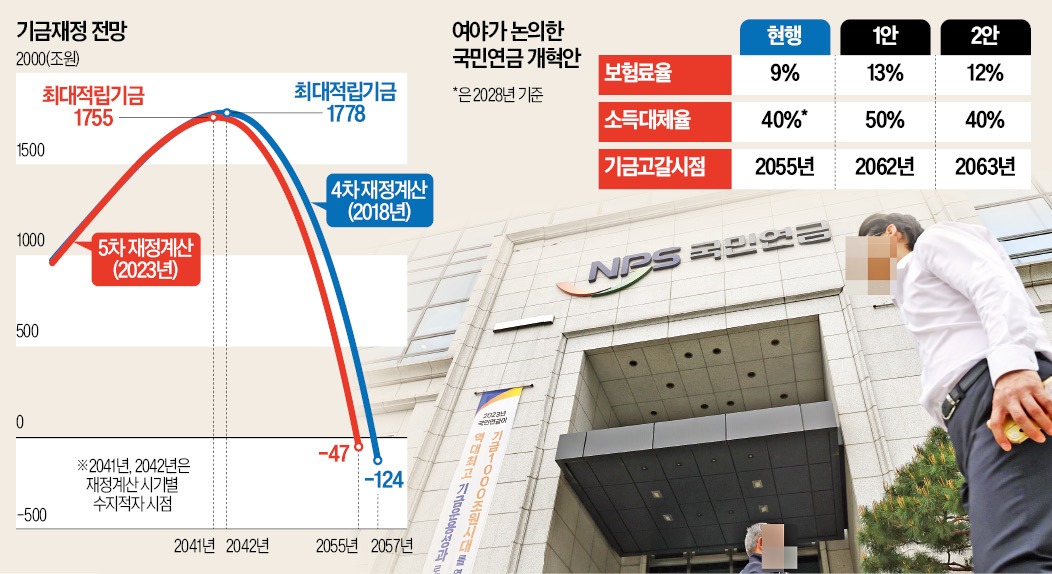

대통령실과 정부는 이 같은 연금 개혁안은 재정안정화 효과가 크지 않다고 판단하고 있다. 지난해 국회 연금개혁특별위원회 산하 공론화위원회에서 논의한 ‘더 내고 더 받는’ 1안(보험료율 13%, 소득대체율 50%)은 기금 고갈 시점을 2062년으로 7년 늦추고, ‘더 내고 그대로 받는’ 2안(보험료율 12%, 소득대체율 40%)은 2063년으로 8년 늦춘다. 시민대표단이 가장 많이 선택한 1안은 오히려 향후 7년간 누적적자를 702조원이나 늘려 ‘개악’이라는 비판이 많았다. 정부가 보험료율과 소득대체율을 조정하는 모수개혁을 넘어 연금제도의 틀까지 바꾸는 구조개혁에 나선 이유다.

대통령실과 정부가 검토하고 있는 자동안정화장치는 임금과 물가 상승에 따라 늘어나는 연금을 출생아 감소, 기대수명 증가 등 인구 구조 변화를 반영해 조정하는 장치다. 재정안정 효과가 커 한국보다 먼저 기금 고갈 문제에 맞닥뜨린 일본을 비롯해 독일 핀란드 등 주요 선진국이 도입했다. 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 24개국이 시행하고 있다.

일본은 ‘거시경제 슬라이드’로 불리는 자동안정화장치를 통해 인구 감소, 평균 수명 연장 등에 따른 연금 상승을 억제하고 있다. 핀란드는 생애 총급여액은 고정하고 기대수명이 늘어나는 만큼 급여액을 조정한다.

정부 관계자는 “모수개혁만으로는 한계가 있기 때문에 상황에 따라 선진국처럼 보험료율과 소득대체율을 조정하는 자동안정화장치로 국민연금 구조 자체를 바꾸는 것”이라고 말했다.

‘받는 돈’인 소득대체율은 현행 40%(2028년 기준)로 유지하거나 인상폭을 최소화할 가능성이 큰 것으로 전망된다. 정부는 대신 노후소득 보장을 위해 기초연금을 인상한다는 계획이다. 현재 월 33만원인 기초연금 지급액을 윤석열 대통령 공약인 40만원까지 단계적으로 높이는 것이다.

정부가 설계한 개혁안을 두고 일부 반발도 예상된다. 자동안정화장치가 시행되면 수령액이 줄어들 수 있는 만큼 소득보장성을 중시하는 야당을 중심으로 반대 목소리가 나올 수 있다. 연금 개혁은 법률 개정 사안이어서 국회 합의를 거쳐야 한다. 중장년층 부담이 커지는 보험료 차등 인상도 세대 간 갈등을 유발할 우려가 있다.

허세민 기자 semin@hankyung.com

관련뉴스