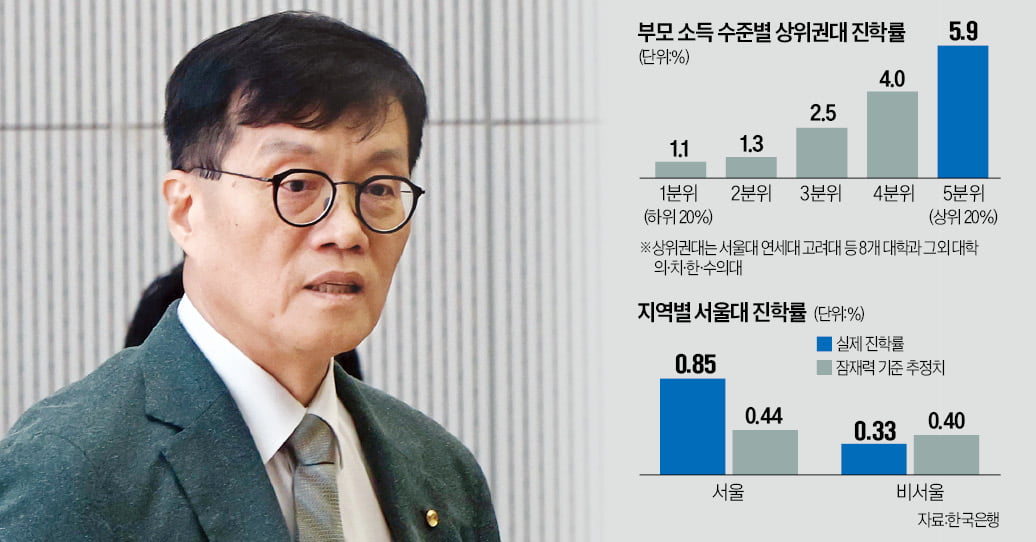

이 보고서에 따르면 2011년 대학에 입학한 학생 중 소득 상위 20% 가구 자녀의 상위권 대학 진학률은 5.9%였다. 소득 하위 20%의 진학률(1.1%)보다는 5.4배 높고, 하위 80%의 진학률(2.2%)보다는 2.7배 높았다. 이들이 중학교 1학년일 당시 수학 성적으로 판단한 잠재력도 소득 상위 20% 자녀가 높았으나 진학률 차이만큼은 아니었다. 한은은 진학률 차이의 25%가 잠재력 차이에 의한 것이고, 75%는 부모의 경제력에 따른 것이라고 분석했다.

2018년 서울대 입학생을 지역별로 분석한 결과도 비슷했다. 학생의 잠재력을 기준으로 서울대 진학률을 추정하면 서울이 0.44%, 비(非)서울이 0.40%로 0.04%포인트 차이에 그쳤다. 실제 진학률은 서울 0.85%, 비서울 0.33%로 격차가 0.52%포인트로 확대됐다. 진학률 차이 중 8%만 잠재력 차이에 따른 것이었고, 나머지 92%는 부모의 경제력을 포함하는 ‘거주지 효과’로 평가됐다.

한은은 지역 비례 선발제를 적용하면 주요 대학 입시 결과에서 학생들의 잠재력 수준에 따른 진학률과 지역별 진학률의 격차를 좁힐 수 있다고 설명했다. 서울대가 도입한 지역균형선발과 기회균형선발 전형 입학생의 학업 성취도가 다른 전형에 비해 낮지 않다는 분석 결과도 제시했다.

보고서에 따르면 19학번 서울대 입학생 중 수시 지역균형선발 전형으로 입학한 학생들의 평균 학점이 정시 일반 전형으로 입학한 학생보다 높았다. 지역균형 입학생은 1학년 때인 2019년 평균 3.4점(4.3점 만점)으로 출발해 작년까지 3.6~3.7점의 성적을 거뒀다. 정시 입학생은 평균 3.1점대에서 출발해 2020~2023년 3.4점을 한 번도 넘기지 못했다.

한은의 이런 제안에 교육부 관계자는 “의미 있는 제언”이라며 “대학이 자발적으로 한다면 가능한 전형이 될 수 있다”고 평가했다. 각종 논란을 초래할 수 있는 제도 개편엔 거리를 두겠다는 분위기가 읽힌다. 실제 2005학년도 입시부터 도입된 서울대의 지역균형 선발제는 학력 역차별, 추천 기준 공정성 논란이 있다.

비수도권 대학들은 지역별 비례선발이 확산되면 대학의 수도권 집중 현상이 가속화할 수 있다는 의견도 내고 있다. 교육부 관계자도 “수도권에 있느냐 비수도권에 있느냐에 따라 학생선발 전략 차원에서 고민이 있을 것”이라고 설명했다. 교육계의 일부 인사는 “교육정책에 대해 전문성이 없는 한은이 이해관계가 복잡하게 얽힌 현실을 제대로 고려하지 않고 정책 대안을 제시하고 있다”며 불쾌감을 감추지 않았다. 한은 내부에서도 “이번 대입제도 개선안은 ‘효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통해 물가 안정을 도모한다’는 한국은행법 취지와 거리가 있다”는 비판 의견이 나왔다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스