▶본지 10월 8일자 A1, 3면 참조

이 총재는 지난 11일 금융통화위원회 직후 한국경제신문 기자와 만나 “스테이블 코인을 어떻게 규제할지는 아주 큰 이슈”라며 이렇게 밝혔다. 민간에서 원화 스테이블 코인을 개발하도록 독려해야 한다는 주장에는 “중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 사용하는 게 훨씬 투명하다”고 했다. 그러면서도 “CBDC를 공식적으로 사용하기 위해서는 전 세계적인 조율이 필요하다”며 “우선 스테이블 코인과 관련한 규제 방안 마련이 선행돼야 한다”고 지적했다.

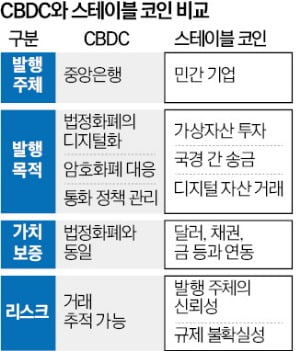

이창용 한국은행 총재가 테더(USDT), 유에스디코인(USDC) 등 달러 연동 스테이블 코인에 대한 규제를 시급히 마련해야 한다고 강조한 것은 스테이블 코인이 한국 금융·외환시장과 통화 정책에 상당한 영향을 미칠 수준으로 부상했기 때문이란 분석이다. 한은은 스테이블 코인 문제에 대응하기 위해 중앙은행디지털화폐(CBDC) 개발에 집중하고 있다. CBDC는 스테이블 코인의 대안이 되기 어렵다는 반박도 나온다.

이창용 한국은행 총재가 테더(USDT), 유에스디코인(USDC) 등 달러 연동 스테이블 코인에 대한 규제를 시급히 마련해야 한다고 강조한 것은 스테이블 코인이 한국 금융·외환시장과 통화 정책에 상당한 영향을 미칠 수준으로 부상했기 때문이란 분석이다. 한은은 스테이블 코인 문제에 대응하기 위해 중앙은행디지털화폐(CBDC) 개발에 집중하고 있다. CBDC는 스테이블 코인의 대안이 되기 어렵다는 반박도 나온다.13일 금융권에 따르면 세계적으로 CBDC 개발에 가장 앞선 나라는 중국이다. 최근 외신은 중국 인민은행 보고서를 인용해 중국 CBDC인 디지털위안 지갑이 1억8000만 개에 달한다고 보도했다. CBDC 활용 시범지역 내 거래 규모는 7조3000억위안(약 1400조원)이었다. 한은 역시 CBDC 개발에 적극 나서는 중앙은행 가운데 하나다.

이 총재가 “CBDC를 공식 사용하기 위해서는 세계적인 조율이 필요하다”고 지적했듯 CBDC는 국가 간 협력이 필수적이다. 국제적 사용과 상호 운용이 보장돼야 하기 때문이다. 중국 역시 CBDC를 개발하면서 홍콩 태국 아랍에미리트(UAE) 사우디아라비아 등과 협력 시스템을 구축했다. 미국 중앙은행(Fed)은 CBDC 개발에 신중한 입장이다.

CBDC의 가장 큰 리스크 중 하나는 모든 거래가 추적 가능하다는 점이다. 개인정보 침해가 심해지고 정부 감시가 강화될 수 있다. Fed가 CBDC 개발에 주저하는 것도 이런 요인이 작용했다는 지적이다.

중앙은행이 CBDC에 대해 이자 수익을 제공하지 않으면 기존 은행 계좌에 비해 매력이 떨어질 수 있다는 주장이 있다. 반대로 CBDC에 이자까지 지급하면 은행 예금의 일부를 대체할 것이란 예상도 나온다. 이렇게 되면 ‘통화량 감소→유동성 축소→경기 둔화’ 등의 부작용이 나타날 가능성이 있다.

스테이블 코인에 대응하기 위해서는 외환시장 개방 수준을 높이는 게 우선돼야 한다는 주장도 제기된다. 한국 원화는 달러, 엔화 등과 달리 제한적으로 개방된 통화다. 외국인 투자자는 원화를 직접 보유하거나 결제할 수 없다. 개방도가 낮아 변동성이 높고 거래 비용도 많다. 외환시장에 정통한 한 관계자는 “스테이블 코인의 확산은 한국 외환 및 자본시장에 새로운 도전”이라며 “CBDC 개발과 더불어 외환시장 개방을 확대하고 투명성을 강화해 스테이블 코인 거래 의존도를 줄이는 방안을 강구해야 한다”고 조언했다.

강진규/조미현 기자 mwise@hankyung.com

관련뉴스