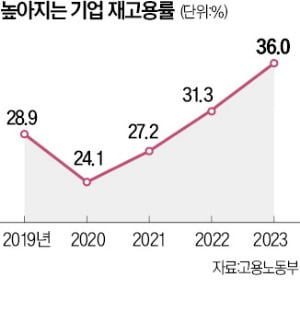

정년을 넘긴 근로자를 계약직 등으로 다시 고용하는 ‘재고용’ 제도를 운용하는 사업장이 전체의 36%에 달하는 것으로 나타났다. 역대 최고 비중이다. 저출생·고령화로 인한 청년층 유입 감소로 노동력 부족 현상이 갈수록 심해져 정년을 넘긴 근로자를 다시 고용하는 기업이 급증한 결과다.

17일 김위상 국민의힘 의원이 고용노동부에서 받은 자료에 따르면 작년 말 현재 정년제를 도입한 36만3817개 사업체 가운데 재고용 제도를 운용하는 곳은 13만981개로 36.0%에 달했다.

2019년 말에는 35만4162개 사업체 중 28.9%인 10만2445곳이 재고용 제도를 운용했다. 4년 새 도입률이 7.1%포인트 높아졌다.

내년부터 한국은 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘겨 ‘초고령사회’에 진입한다. 고령화에 따른 노동력 부족에 대응하기 위해 기업들이 자구책으로 퇴직 후 재고용 제도를 적극 활용하고 있다는 분석이 나온다.

업종별로 부동산업(70.4%), 운수·창고업(52.6%), 시설관리업(52.0%) 등은 재고용 제도 도입률이 절반을 넘었다. 임금 수준이 상대적으로 낮고 청년 유입이 적어 고령화가 빠른 업종이다. 반면 청년층이 비교적 많이 유입되는 금융·보험업(16.2%), 정보통신업(23.4%) 등은 도입률이 30%에 미치지 못했다.

소송 증가 등 부작용도 생겨…노사정 타협으로 제도 정비해야

재고용 제도 도입은 업종별로 뚜렷하게 차별화되고 있다. 청년층이 신규로 유입되지 않는 업종은 정년을 넘긴 근로자를 계속 고용할 수밖에 없는 것이다. 택시·버스기사 등을 포함하는 운수·창고업종은 재고용 제도를 도입한 사업체 비율이 2019년 39.1%에서 작년 말 52.6%로 13.5%포인트 치솟았다. 아파트 경비원과 청소직원 등을 포함하는 시설관리업도 같은 기간 37.6%에서 52.0%로 14.4%포인트 상승했다. 부동산업은 58.3%에서 70.4%로 4년 새 12.1%포인트 높아졌다. 같은 기간 전체 재고용 도입률 상승폭(7.1%포인트)의 배에 근접하는 수치다.

재고용 제도 도입은 업종별로 뚜렷하게 차별화되고 있다. 청년층이 신규로 유입되지 않는 업종은 정년을 넘긴 근로자를 계속 고용할 수밖에 없는 것이다. 택시·버스기사 등을 포함하는 운수·창고업종은 재고용 제도를 도입한 사업체 비율이 2019년 39.1%에서 작년 말 52.6%로 13.5%포인트 치솟았다. 아파트 경비원과 청소직원 등을 포함하는 시설관리업도 같은 기간 37.6%에서 52.0%로 14.4%포인트 상승했다. 부동산업은 58.3%에서 70.4%로 4년 새 12.1%포인트 높아졌다. 같은 기간 전체 재고용 도입률 상승폭(7.1%포인트)의 배에 근접하는 수치다.청년층이 비교적 많이 유입되는 산업은 상대적으로 재고용 제도 도입률이 낮다. 금융·보험업종 사업체 중 지난해 재고용 제도를 도입한 곳은 16.2%, 정보통신업종은 23.4%에 머물렀다. 은행, 정보기술(IT)기업 등 청년층이 선호하는 일자리 비중이 높은 산업들이다. 금융·보험업과 정보통신업은 2019년 대비 도입률이 각각 1.9%포인트, 1.6%포인트 상승하는 데 그쳤다.

한국은 2017년 65세 이상 인구 비율이 14%를 넘겨 ‘고령화사회’에 진입한 데 이어 내년 이 비율이 20%를 넘어서며 8년 만에 ‘초고령사회’에 들어선다. 재고용 제도 도입률이 지난해 역대 최고 수준으로 높아진 것도 이런 급속한 고령화가 불어닥치자 기업들이 자구책을 강구한 결과로 해석된다.

하지만 퇴직 후 재고용이 증가하면서 일부 부작용도 속출하고 있다. 예컨대 재고용된 근로자들이 계약 연장이 안 될 경우 추가로 근무하고 싶다며 회사를 상대로 소송을 제기하는 일이 급증하고 있다. 2017년 대법원이 고령자고용법상 고령자(55세 이상)도 주변 근로자가 대부분 재계약되는 경우 등 일정 요건을 충족하면 재계약을 요청할 수 있다는 ‘계약 갱신기대권’을 가진다고 판결하면서다. 퇴직 후 재고용과 관련한 계약 갱신기대권 관련 소송은 2017년 1건에서 지난해 17건으로 늘었다.

정부가 퇴직 후 재고용의 법적 안정성을 담보할 수 있도록 제도를 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 정부가 퇴직 후 재고용을 비롯해 법적 정년 연장, 정년 폐지 등을 아우르는 ‘계속고용 제도’를 조속히 법제화해야 한다는 지적이 나온다. 김위상 국민의힘 의원은 “초고령사회에 맞춰 고용 패러다임이 변화하고 있다는 사실이 통계로 확인됐다”며 “계속고용 법제화가 시급하다”고 말했다.

일각에선 노동계 등이 요구하는 법적 정년 연장 압박을 못 이긴 정부가 기업에 사회적 비용을 떠넘기는 방식으로 계속고용 정책을 추진하는 것 아니냐는 우려가 적지 않다. 현대차·기아는 2019년부터 기술직 및 정비직 정년퇴직자를 대상으로 최대 2년 더 일할 수 있는 ‘숙련 재고용 제도’를 시행하고 있다. 현대차·기아는 현재는 재고용된 직원의 임금을 신입직원 수준으로 낮추고 있다. 하지만 노조는 내년부터 임금이 보전되는 정년 연장을 단체협약에서 주요 의제로 다루겠다며 회사를 압박하고 있다.

김희성 강원대 법학전문대학원 교수는 “고령화로 인한 사회적 부담을 기업에 고스란히 전가하는 전례를 답습해서는 안 된다”며 “‘사회적 대타협’을 통해 국민이 공감할 수 있는 제도를 마련하는 게 우선”이라고 말했다.

곽용희/민경진 기자 kyh@hankyung.com

관련뉴스