4일 업계에 따르면 국토교통부는 형틀공과 철근공, 콘크리트공 등 일부 공종에 E7-3(일반기능인력) 비자를 도입하는 시범사업을 내년 추진한다. 현재 E7-3는 동물사육사와 조선용접공, 항공기정비원 등 10개 업종에 허용한다. 업계에서는 내년 건설 콘크리트공과 철근공 등 공종별로 300명가량을 요청한 것으로 알려졌다.

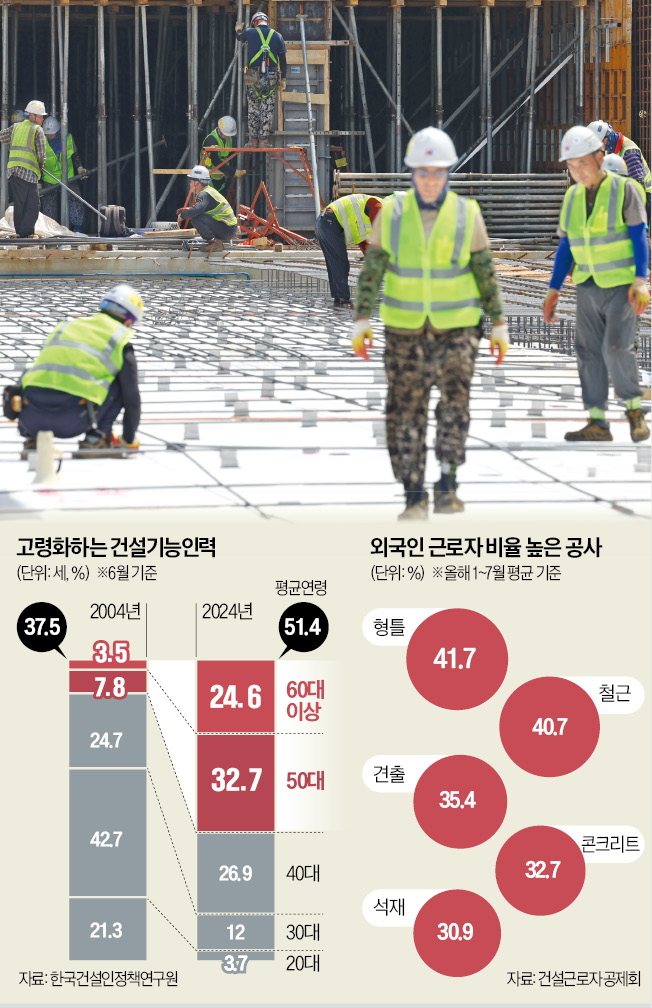

그동안 외국인 건설 근로자는 주로 E9(비숙련 인력) 비자로 들어와 단순하고 반복적인 업무만 맡았다. 국내 건설 기능인력의 일자리를 보호하기 위한 조치였다. 하지만 청년층이 ‘공사판’을 외면하면서 건설인력의 고령화가 심해졌다. 한국건설인정책연구원에 따르면 지난 6월 기준 국내 건설 기능인의 평균 연령은 51.4세다. 60대 이상 비중도 24.6%에 달한다.

형틀 목공과 철근, 콘크리트처럼 힘이 많이 드는 공종일수록 기능인력을 구하기가 어렵고 인건비가 치솟았다. 그 결과 젊은 외국인 근로자를 불법 고용해 해당 업무를 맡기는 현장이 크게 늘었다는 게 업계의 전언이다. 불법 외국인력은 숙련도를 담보할 수 없어 공사 품질과 생산성이 떨어지고 안전사고도 잦다. 국토부 관계자는 “국내 건설업체나 에이전트 등에서 직접 기술 테스트를 통해 인력을 선발한다”고 설명했다. 정부는 E9 비자로 들어온 비숙련 외국인력 활용 범위도 숙련 기능인 보조 등으로 확대하기로 했다.

힘든 업무 기피와 근로자 고령화 등으로 “외국인 인부 없이 건설공사 현장이 돌아가지 않는다”는 말이 나온 게 어제오늘 얘기가 아니다. 하지만 단순·반복 업무만 허용하는 경직된 규제 탓에 외국인력 활용에 애로사항이 많다고 업계에선 하소연한다. 정부가 형틀과 철근, 콘크리트 등 내국인 기피 공종에 한해 일반기능인력(E7-3) 비자를 도입하려는 배경이다.

제조업 근로자에 맞춰 설계된 E-9이 건설업계 특성을 반영하지 못한다는 지적도 끊이지 않는다. 현장 간 이동 제한 규제가 대표적이다. 제조업과 달리 건설 근로자는 현장을 옮기는 일이 잦다. 예컨대 아파트 골조 공사는 통상 지하층(6개월)→지상층(8개월)→마감 공사(2개월) 순서로 진행된다. 기술력이 필요한 지하층과 마감 공사는 내국인이 하고, 지상층 공사는 외국인 근로자가 맡는 경향이 있다. 내국인 근로자는 A현장 지하층 공정이 끝나면 B현장에 투입될 수 있다. 하지만 외국인 근로자는 지하층과 마감 공사가 이어지는 동안 현장에 대기하면서 일을 쉬어야 한다. 현행 제도가 한 현장의 공사가 완료 또는 중단돼야 다른 현장으로 외국인력을 옮기도록 규정하고 있어서다.

정부는 공사 부분 완료 시와 긴급·재난 공사, 자재·장비 이동 목적일 경우 동일 건설사 현장 간 근로자 이동을 허용해주는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 또 비숙련 외국인 근로자가 숙련 기능인을 보조하는 기초 기능 업무는 수행할 수 있도록 업무 범위를 명확히 할 예정이다.

업무 강도가 높은 형틀과 철근, 콘크리트 같은 공종은 외국인 근로자 의존도가 30~40%에 달하는 것으로 추정된다. 국토교통부가 내국인 기피가 심한 이들 공종에 한해 내년부터 E7-3 비자를 우선 도입하려는 배경이다. 업계에서는 공종별로 300명 정도를 우선 들여오는 방안을 건의했다. 콘크리트 타설 등의 업무는 별도의 라이선스가 없는 만큼 정부는 ‘기술 테스트’를 거쳐 국내에서 일할 숙련공을 뽑을 계획이다. 국토부 관계자는 “몇 년 이상의 경력을 요구하는 등 정량적 기준은 따로 두지 않을 것”이라며 “건설업체 관계자가 직접 해외로 가서 국내 현장에서 필요한 기술을 갖고 있는지 심사할 것”이라고 말했다.

지금도 외국 기능인력을 들여오는 창구가 없는 건 아니다. 과거엔 중국 동포(F-4)가 내국인의 빈 자리를 채웠지만 이들도 고령화하고 있다. E-9 근로자 중 특정 요건을 갖춘 자를 숙련기능인력(E7-4)으로 전환할 수도 있다. 하지만 연간 배출 인원이 손에 꼽히는 것으로 알려졌다.

이인혁/유오상/한명현 기자 twopeople@hankyung.com

관련뉴스