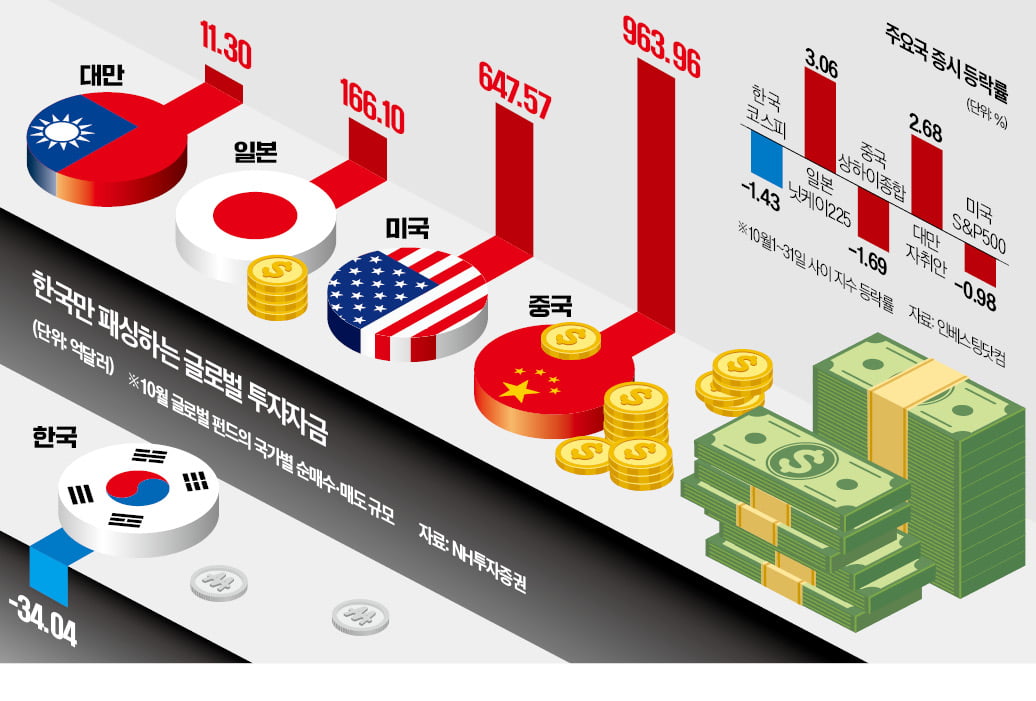

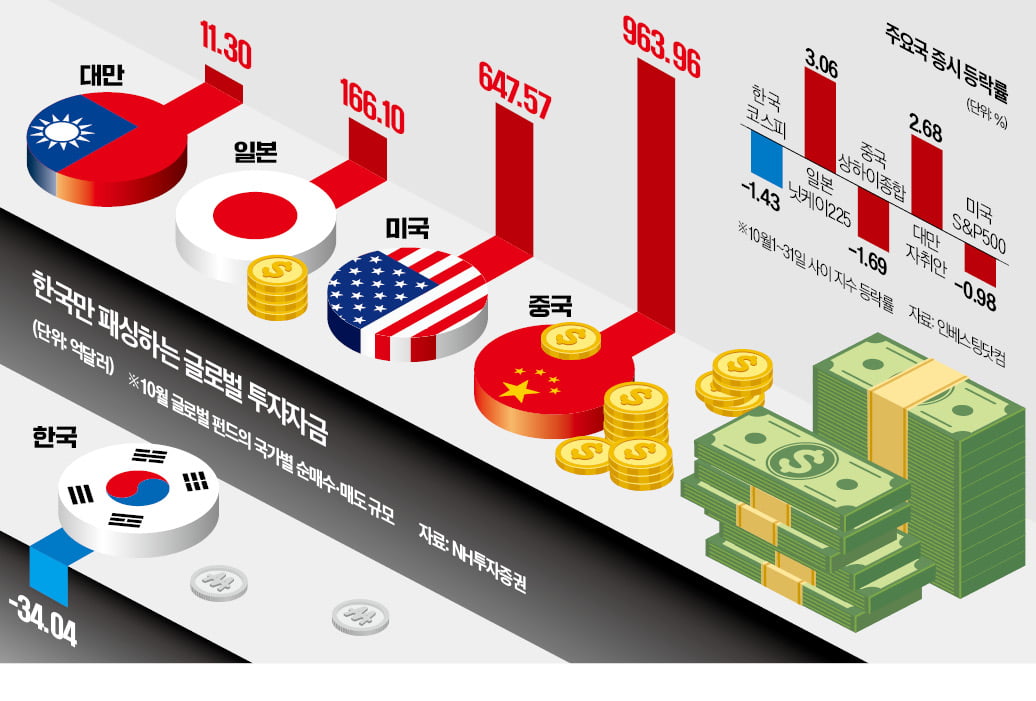

10월 한 달간 한국 일본 중국 대만 등 주요 아시아 국가 가운데 한국에서만 글로벌 펀드의 투자 자금이 유출됐다. 최근 국내 증시가 얼마나 글로벌 투자자 사이에서 외면받는지를 보여주는 단면이다.

5일 NH투자증권에 따르면 지난달 한국 증시에선 34억달러의 글로벌 펀드 자금이 빠져나갔다. 이 기간 이 자금을 가장 많이 흡수한 나라는 대규모 경기 부양책 발표로 주목받은 중국(963억달러)이었다. 일본에는 166억달러, 대만에는 11억달러의 자금이 흘러 들어갔다. 10월 한 달간 코스피지수는 1.43% 하락했지만 같은 기간 일본 닛케이225지수와 대만 자취안지수는 각각 3.06%, 2.68% 상승했다. 아시아 외에 미국에도 647억달러의 자금이 들어오는 등 주요국에 글로벌 펀드 자금이 몰렸다.

한국이 글로벌 투자 시장에서 사실상 ‘왕따’가 된 셈이다. 현재 코스피지수의 주가순자산비율(PBR)은 약 0.9배다. 순자산가치를 밑돌 정도로 싼 가격이다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “‘싸다’는 것도 주식시장에선 큰 장점임에도 불구하고 한국 증시는 글로벌 시장에서 외면당하고 있다”고 지적했다. 전문가들은 둔화한 상장 기업의 경쟁력, 유상증자·중복 상장 등으로 인해 지나치게 늘어난 상장 주식 수, 바닥을 친 시장에 대한 신뢰 등이 국내 증시를 짓누르는 고질적인 문제라고 지적했다.

(1) 경쟁력 실종된 상장 기업

전문가들은 “증시 경쟁력은 곧 상장 기업의 경쟁력”이라며 최근 증시 급락의 본질적인 원인은 기업 경쟁력 둔화에 있다고 입을 모았다. 그동안 한국 증시가 기대온 삼성전자(시가총액 비중 17%)가 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 도태하면서 시장 전체의 경쟁력이 크게 하락했다는 것이다. 시총 5위인 현대자동차 주가가 지지부진한 것도 결국 자동차산업의 미래인 자율주행 시장에서 두각을 나타내지 못하고 있는 영향이라는 분석이다. 한 증권사 대표는 “2차전지와 D램 반도체, 조선 등 한때 한국이 글로벌 시장에서 빛났던 기업들이 모두 중국에 쫓기는 처지가 됐다”고 지적했다. 바이오와 방산이 최근 두각을 나타내고 있지만 증시 전체를 끌어올리기엔 아직 시총이 적다는 문제가 있다.

(2) 덩치만 커졌다

급증한 상장 주식 수도 증시를 짓누르고 있다. 이날 코스피지수는 0.47% 하락한 2576.88에 마감했다. 2018년 초와 비슷한 수준이다. 반면 2023년 유가증권시장 상장사 순이익은 약 81조원으로 2018년(약 36조원) 대비 2.2배 증가했다. 상장사가 벌어들인 돈이 두 배 넘게 늘어난 사이 지수는 제자리걸음하는 건 상장 주식 수가 너무 많이 늘어났기 때문이라는 지적이 나온다. 빈번한 유상증자와 주식연계채권 발행, 신규 상장이 원인으로 꼽힌다.

(3) 신뢰가 없다

‘국장에 투자하면 뒤통수 맞는다’는 부정적 인식이 팽배해진 것도 악재로 자리 잡았다. 2021~2022년 카카오페이·뱅크와 LG에너지솔루션의 ‘쪼개기 상장’은 자본시장이 소액주주를 보호해주지 않는다는 인식을 심어줬다. 부실 공시도 증시에 대한 불신을 증폭시켰다. 올해(1월~11월 5일) 불성실공시법인 지정 건수는 136건이다. 지난해 같은 기간(102건) 대비 33% 급증했다. 금양이 대표적 사례다. 지난 9월 ‘몽골 광산 개발 사업에 대한 판단 오류’였다며 올해 영업이익 전망치를 1610억원에서 13억원으로 대폭 축소했다. 주가는 고점 대비 3분의 1토막이 났다.

(4) 사라진 기관투자가

국민연금을 제외한 기관투자가가 힘을 쓰지 못하고 있는 것도 문제가 되고 있다. 기관투자가는 5년 연속으로 국내 증시에서 순매도 기조를 지속했다. 이 기간 약 106조원어치를 팔아치웠다. 펀드에 대한 불신이 커지면서 환매하는 투자자가 늘어났다. 8월 이후 외국인은 유가증권시장에서 15조원어치를 순매도했다. 개인이 삼성전자를 ‘올인’하는 수준으로 사들였음에도 매도 물량을 받아내지 못하면서 증시 수급이 비어버렸다는 지적이 나온다.

심성미/류은혁/이시은 기자 smshim@hankyung.com