경제와 물가가 미국 대선을 갈랐다. 미국 경제는 ‘나홀로 호황’이라는 평가를 받을 정도로 좋았지만 유권자들은 “내 삶이 4년 전보다 나빠졌다”며 바이든 정권을 심판했다.

역사적으로도 미국 경제는 선거에 결정적 영향을 미치는 핵심 변수였다. 경제 성과로만 보면 바이든 행정부의 성적은 좋았다.

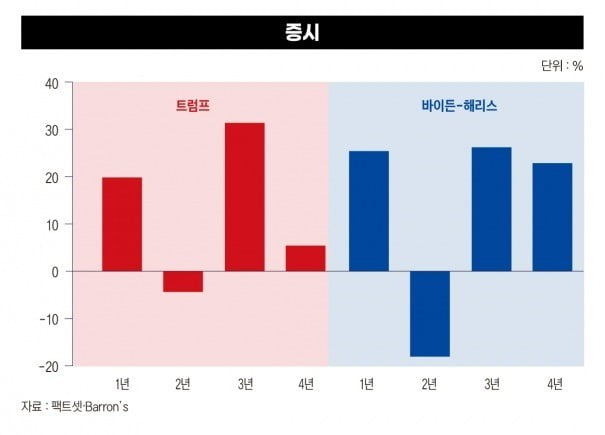

바이든 행정부에서 실업률은 역대 최저 수준이었고 증시도 뜨거웠다. 올해는 2022년 정점을 찍었던 인플레이션은 둔화했고 성장세는 이어졌다. 시장에서는 미국 경제가 ‘골디락스’(이상적인 경제 상황)에 접어들었다는 기대감까지 나왔다.

하지만 유권자가 ‘느끼는’ 지갑 사정은 나아지지 않았다. 이는 집권 여당인 민주당에 대한 민심을 돌아서게 하는 주요 요인으로 작용했다. 이번 출구조사에서 45%에 이르는 유권자가 4년 전보다 개인의 재정 상태가 악화했다고 응답했다. NBC방송는 이 수치가 2008년 이래 가장 높은 수준이라고 전했다. 4년 전보다 지금이 더 재정적으로 나아졌다고 응답한 유권자는 25%에 불과했다.

“내 삶이 나빠졌다”

트럼프는 대선 기간 내내 바이든 정부의 경제 성과를 깎아내렸다. 하지만 트럼프 정권보다 바이든 정권에서의 경제성장률이 더 높았다. 코로나19 팬데믹 시기를 제외한 트럼프의 첫 3년 동안 미국 경제는 연간 2.7% 성장했다.

트럼프는 대선 기간 내내 바이든 정부의 경제 성과를 깎아내렸다. 하지만 트럼프 정권보다 바이든 정권에서의 경제성장률이 더 높았다. 코로나19 팬데믹 시기를 제외한 트럼프의 첫 3년 동안 미국 경제는 연간 2.7% 성장했다.바이든 정권에서는 성장률이 3.5%로 높아졌다. 물론 금리의 힘이 작용했다. 바이든 행정부가 주도한 성장은 코로나19로 인한 침체를 막기 위해 돈을 살포한 2021년(5.9%)에 집중돼 있다. 긴축을 시작한 2022년과 2023년에는 각각 1.9%와 2.5%로 경제성장률이 둔화했다. 미국인들이 경제성장을 체감하지 못하는 이유다.

일자리도 바이든 정권에서 더 늘었다. 한국과 유럽 등 다른 국가의 제조업 일자리를 미국으로 끌어온 영향이었다. 트럼프 행정부 4년 동안 일자리는 270만 개가 감소했고 바이든-해리스 정권하에서 2024년 9월까지 1620만 개가 증가했다.

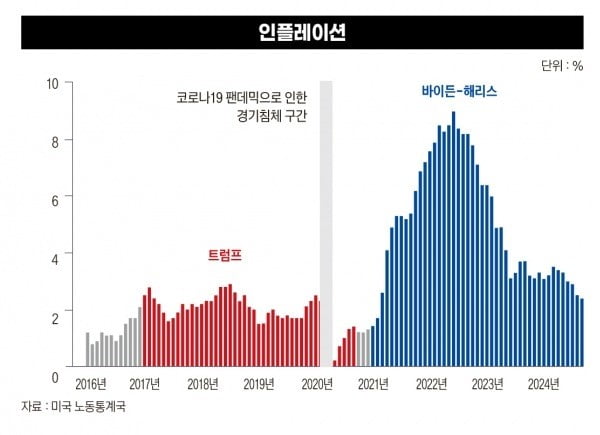

문제는 40여 년 만에 가장 높게 치솟은 물가였다. 정부가 금리를 인하하고 돈을 풀면서 소비와 투자가 늘었지만 물가가 급등하면서 임대료와 식료품 및 에너지 가격도 함께 상승했기 때문이다. 포브스에 따르면 바이든 임기의 처음 45개월 동안 물가가 20.1% 치솟은 반면 트럼프의 처음 45개월 동안 물가상승률은 7.1%에 그쳤다.

바이든 행정부에서 연간 인플레이션은 2022년 40년 만에 최고치인 9%를 기록하고 3%대로 떨어졌다. 가격 상승률만 떨어졌을 뿐 이미 오른 가격이 하락한 건 아니다. 미국 재정정보 웹사이트인 너드월렛에 따르면 미국 내 식료품 가격은 2019년 이후 28% 올랐다.

집값도 고공행진했다. 미국 주택 가격은 지난해부터 15개월 연속 사상 최고치를 경신했다. 주택을 소유한 미국인들에게는 좋은 소식이지만 미국 중앙은행(Fed)이 물가를 잡기 위해 금리를 올리면서 빚을 내 집을 산 유권자들의 이자 부담은 커졌다.

집이 없는 세입자들의 부담은 더 컸다. 주택도시개발부에 따르면 미국 세입자의 약 절반이 2023년에 소득의 30% 이상을 임대료로 지출했다. 이는 고스란히 유권자들에게 고통으로 작용했다.

올해 9월 미국인의 개인 저축률(지출과 세금을 뺀 나머지 소득의 비율)은 4.6%로 나타났다. 트럼프 임기였던 2019년 9월 기록한 7%의 3분의 2 수준이었다. 트럼프 정권에서 저축률이 5% 아래로 떨어진 적은 없었다.

CNN은 미국 경제와 미국인들이 느끼는 재정부담 사이의 괴리감에 대해 “커피 한 잔을 사기 위해 코를 박을 때나 집을 살 여유가 없을 때 그런 데이터는 무의미하다”며 “이들은 아메리칸 드림에서 소외된 느낌이 든다”고 보도했다.

“미국 경제학자들과 일반인들은 두 가지 다른 현실 속에서 살고 있는 것 같다.”(영국 가디언)

“미국 경제학자들과 일반인들은 두 가지 다른 현실 속에서 살고 있는 것 같다.”(영국 가디언) 해외 언론은 대선 이전부터 미국 경제와 미국인이 느끼는 경제적 심리 사이의 괴리에 주목했다. 가디언은 최근 “미국이 연착륙을 향해 나아가고 있다면 왜 사람들은 그토록 힘들어하는 걸까?”라는 제목의 기사를 통해 이유를 분석했다.

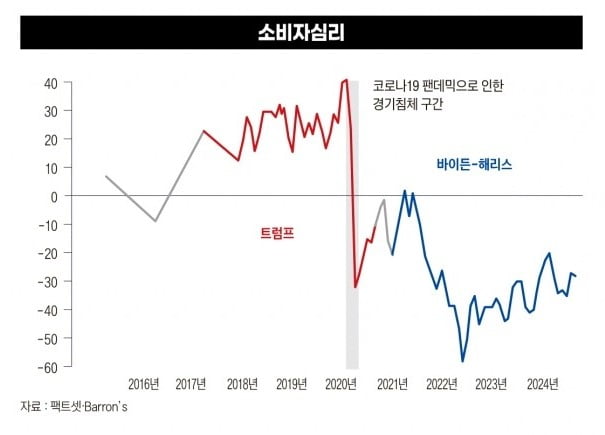

지난 9월 가디언이 실시한 해리스 여론조사에서 미국인의 약 50%가 미국이 경기침체를 겪고 있다고 믿었다. 경기침체는 2분기 연속 경제성장률이 하락해야 하는데 올해 2분기 미국의 경제성장률은 예상을 웃돌 정도로 좋았다.

응답자의 60% 이상은 인플레이션이 심각하다고 믿었지만 실제 9월 미국의 소비자물가상승률은 3년 7개월 만에 가장 낮은 수준이었다. 실제 경제지표와 유권자들의 심리 사이 괴리가 컸던 것이다.

‘경제가 좋다’는 소식을 아는 유권자들조차 이에 공감하지 못했다. 응답자의 73%는 ‘매달 재정적으로 압박을 받을 때 긍정적인 경제 뉴스를 접해도 기분이 좋아지기 어렵다’고 답했다. 나라는 부유한데 국민이 가난하다고 느끼는 것이다.

사회적인 불안도 경제적 상황에 대한 심리를 악화시키는 요인이 됐다. 미국의 싱크탱크 브루킹스연구소는 객관적 경제 상황과 무관하게 사람들이 ‘불황에 빠져 있다고 느낄 수 있다’고 지적했다. 브루킹스연구소는 월스트리트저널의 칼럼니스트 그레그 입이 사용한 ‘참조통(referred pain)’이란 표현을 끌어와 설명했다.

참조통은 신체 내 장기에서 발생한 통증이 전혀 무관한 다른 신체 부위에 반사돼 통증을 느끼는 의학적 용어다. 경제적 상황이 나쁘지 않음에도 정치적 혼란(우크라이나와 가자지구 전쟁, 국경 난민, 문화충돌 등)이 극심하면 사람들은 경제 위기가 있다고 착각할 수 있다는 게 그레그 입의 주장이다.

가디언은 인플레이션이 경제학자들에게는 숫자로 이뤄진 하나의 ‘지표’에 불과하지만 시민들에게는 ‘살아 있는 경험’이라는 데 주목했다. 그러면서 “경제학자와 국민들 사이의 단절과 유권자들의 우울함을 이해하는 자가 백악관을 차지할 것”이라고 전망했다. 전망은 들어맞았다.

“미국인들의 삶이 4년 전보다 나아졌냐”고 끊임없이 되물은 트럼프가 승리했다.

하지만 미국의 물가가 안정될 수 있을지는 미지수다. 감세 정책으로 재정 지출이 확대되고 보호무역주의가 확산하면 물가상승 압력이 높아질 수 있기 때문이다. 이미 이런 우려에 미 국채금리가 상승하고 달러화 가치가 뛰며 시장이 반응하고 있다.

김영은 기자 kye0218@hankyung.com

관련뉴스