이종빈 조각가(1954~2018)가 세상을 떠난 해의 일이다. 5년 반 넘게 병마와 싸우던 작가의 곁에서 부인 나화주 씨는 이렇게 말했다. “드로잉 전시를 열어줄게요. 약속해요.”

남편과의 약속이 6년이 지나 현실이 됐다. 회고전 ‘무거운 스케치북’이 서울 회현동 금산갤러리와 견지동 동산방화랑에서 동시에 열렸다. 조각과 드로잉 120여 점을 두 곳에 나눠 전시했다. 전통과 현대의 경계를 허문 작가 특유의 조각 작품만큼이나 눈길을 끄는 건 수십 점의 드로잉이다. 한국 현대미술계를 대표하는 조각가인 그는 왜 드로잉 전시를 열려고 했을까.

작가가 활동을 시작한 1970년대는 예술가들이 침묵을 강요받곤 했다. 이때 목소리를 낸 청년 작가 중 한 명이 이종빈이다. 대학원을 졸업한 그가 1981년 미술회관에서 열린 단체전에 출품한 ‘숙취’(1980)부터 도발적이었다. 팬티 차림의 남자가 미술관의 벌건 타일 바닥에 누워 있는 형상이었다.

당시 이런 작품을 내놓는 건 단순한 작품 이상의 의미가 있었다. 무언가에 취한 듯한 사회, 또는 취할 수밖에 없는 사회 자체를 지적한 것이다. 작가의 작품은 정적인 ‘조각’으로 대표되지만 사실 그 이면에 담긴 철학과 퍼포먼스가 작품을 구성하는 중요한 요소다.

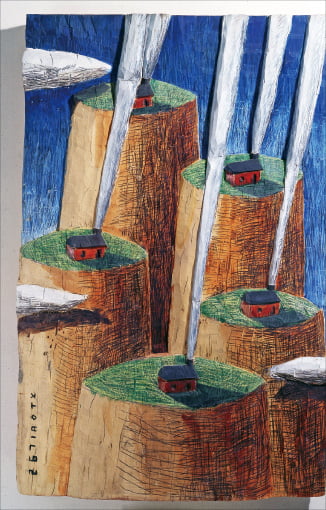

그의 철학과 신념이 고스란히 드러나는 곳이 드로잉이다. 나씨는 남편이 생전 스케치북 40여 권과 드로잉 450여 점을 남겼다고 했다. 일기장처럼 일상과 아이디어, 사회를 바라보며 느낀 감정을 빼곡히 써 내려갔다. 권위주의와 자유, 공동체의 와해, 도시 속 고독한 군상 등 작가가 몸소 보고 느낀 질문이었다.

그의 조각은 전통을 넘어선 새로운 형태와 재료를 탐구했다. 팔다리 배치를 재구성한 ‘왜곡’(1997), 인간과 동물을 결합한 ‘켄타우로스’(2013) 등은 한국 조각계에 신선한 자극을 불어넣었다. 환갑이 넘어서도 중국 베이징과 일본 교토, 부산, 서울을 오가며 전시를 열었다. 황달성 금산갤러리 대표는 “이종빈은 끊임없는 조형적 실험의 선구자였다”며 “조각을 둘러싼 형식의 틀을 깨며 장르의 예술성을 한 차원 높였다”고 말했다.

전시작은 인간 모습을 변형한 조각부터 초현실적 드로잉까지 독창성의 연속을 보여준다. 겉으로 보기에 유쾌하고 우스꽝스러운 형상이지만, 그 안에 담긴 철학은 가볍지 않다. 혈기 왕성한 청년 작가가 조각계 원로가 되기까지 짊어진 삶의 무게가 묻어나는 ‘무거운 스케치북’은 오는 25일까지 열린다.

안시욱/유승목 기자 siook95@hankyung.com

관련뉴스