연말을 맞이하는 마음은 둘 중 하나일 때 가장 행복하다고 믿는다. 작년 말은 돌연 둘 중 어느 쪽도 택하기 어려운 시기였다. 대신 마음속에 불덩어리가 하나씩 들어앉았다. 강도가 아주 조금씩 다를 수는 있지만 대개가 이글이글 타는 불덩어리다. 그래서일까. 주변에 유난히 아픈 사람이 많다. 지독한 A형 독감이 기승이라고도 했다.

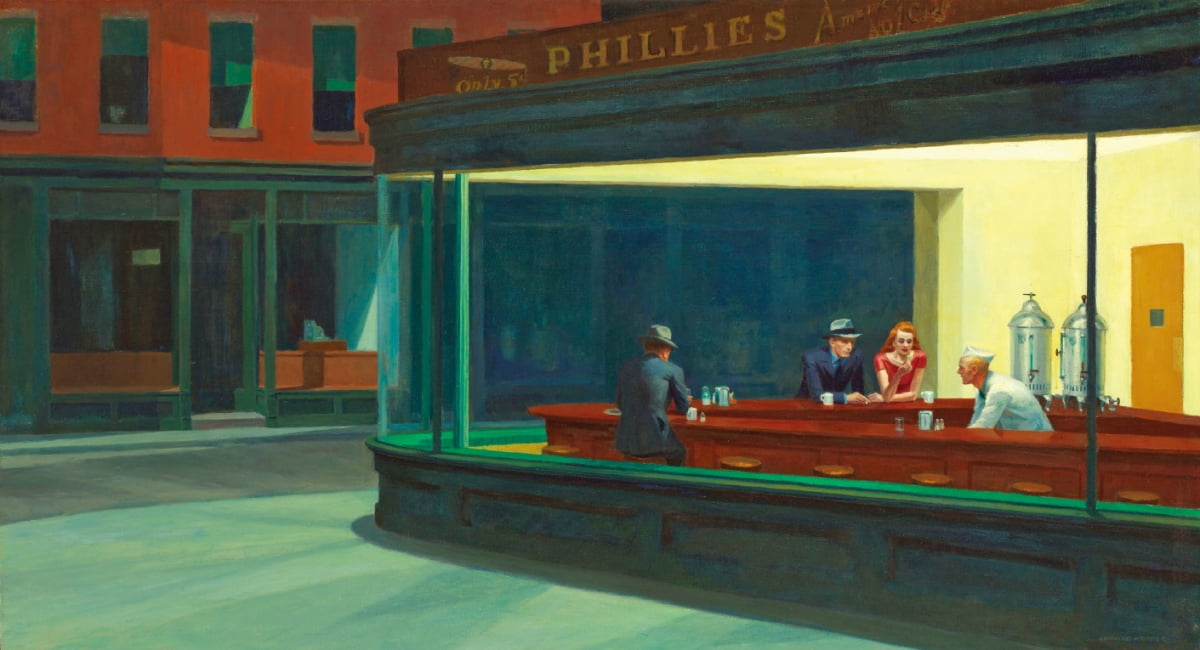

마음을 좀 가라앉히고자 에드워드 호퍼의 ‘나이트호크스(Nighthawks)’(1942)를 들여다봤다. 새벽, 좀 더 짐작하자면 2~3시쯤 되는 시각 시선이 다이너를 향하고 있다. 큰 창 너머로 네 사람이 앉아 있다. 함께 앉은 신사와 숙녀, 그리고 또 한 명의 신사, 흰색 조리복과 조리모 차림의 접객원 혹은 요리사다.

혼자 온 신사는 창에 등을 지고 앉아 얼굴도 보여주지 않는다. 접객원 혹은 요리사는 옆얼굴만 보인다. 그나마 얼굴이 보이는 신사와 숙녀도 엄청나게 편안한 표정을 짓고 있지는 않다. 하지만 이 공간에 이 네 사람이 휑뎅그렁하다 싶을 정도로 들어앉아 이루는 일종의 역학 혹은 균형감이 왠지 모르게 마음을 차분하게 가라앉혀 준다. 물론 그림 전체의 구도라든지 색감 등도 합심해 편안함을 자아낸다.

호퍼는 물론 미국 미술의 대표작으로 꼽아도 손색이 없을 ‘나이트 호크스’에는 흥미로운 이야기가 잔뜩 딸려 있다. 그중 최고는 이 작품이 <무기여 잘 있거라> <바다와 노인>의 문호(이자 노벨문학상 수상자)인 어니스트 헤밍웨이의 작품에서 영감을 받았을 거라는 이야기다. 특히 단편인 <살인자들(The Killers)>(1927)과 <깨끗하고 밝은 곳(A Clean, Well-Lighted Place)>(1933)이 언급된다.

전자는 제목처럼 청부살인업자가, 후자는 귀가 안 들리는 노인이 등장하는 작품인데 다이너가 공간적 배경이다. 그렇다면 다이너는 어떤 공간인가? 가장 미국적이라고 할 수 있는 외식 공간이다. 커피를 비롯한 음료부터 식사까지 가능하다는 차원에서 유럽의 카페와 닮은 구석도 있다. 하지만 내놓는 음식의 범위나 규모를 감안하면 느낌이 사뭇 다르다. 한마디로 진정 미국적인 음식점이다.

제대로 된 다이너라면 팬케이크와 프렌치토스트처럼 우리에게도 익숙한 브런치 메뉴부터 햄버거와 스테이크 및 감자튀김의 본격적인 주요리, 심지어 거대한 풍채를 자랑하는 케이크와 파이 같은 디저트마저 겸비한다. 특히 디저트는 종종 보통의 다이너와 정말 훌륭한 곳을 구분하는 결정적인 요소로, 속이 들여다보이는 유리 벽의 원통 진열장에 담겨 뱅글뱅글 돌아가는 경우도 흔하다.

다이너는 1872년 월터 스콧이 음식을 싣고 팔았던 수레에서 비롯돼 기차의 식당칸을 닮은 건물로 발전했다. 그 영향으로 둥근 천장의 유선형에 아르데코 양식의 인테리어를 갖춘 공간이었다가 점차 ‘나이트호크스’ 속 그곳처럼 건물에 자리 잡았다. 현재는 온갖 양식의 다이너가 혼재하는 가운데 대부분 24시간 내내 영업하며 늦은 시각 영혼 및 육신의 허기를 채워준다.

일부 다이너는 그리스 같은 유럽 국가의 분위기를 풍기는 한편 전통 음식을 내기도 한다. 이민자들이 자국의 음식 문화를 미국에 정착 및 전파하는 본거지로 삼았기 때문이다. 그래서 그리스계 미국인은 “우리라고 다 다이너를 운영하는 집안 출신은 아니다”고 강변하며 정형성 혹은 낙인찍기를 부정하기도 한다.

정착 과정을 따져보면 한국에서는 실내 포차가 다이너와 닮았다. ‘포장’을 친 ‘마차(수레)’라는 이동식 음식점이 같은 메뉴를 실내에 입주해 팔기 시작하면서 ‘실내 포차’가 됐다. 요즘의 포차는 아예 ‘실내’의 딱지마저 떨군 채로 다이너 본고장인 미국에 진출할 정도의 입지로 성장했다. 한편 디저트는 팔지 않지만, 온갖 식사 메뉴를 취급한다는 점에서 ‘김밥천국’을 위시한 종합 분식집 또한 다이너와 닮았다.

이용재 음식평론가

관련뉴스

아주 들뜨고 신나거나 아니면 차분하거나.

아주 들뜨고 신나거나 아니면 차분하거나.