같은 만화 기반의 콘텐츠지만 이렇게 다른 길을 걷는 이유가 뭘까. 전문가들은 대형 플랫폼의 존재와 재원 조달 가능 여부에 따라 K애니메이션과 K웹툰의 운명이 갈렸다고 분석한다.

K웹툰은 네이버웹툰을 기반으로 세계 시장에서도 주도권을 잡고 있다. 네이버웹툰에 따르면 2023년 기준 해외 공식 연재작 중 한국 작품 비중은 47%에 달한다. 카카오의 국내 웹툰과 웹소설을 번역해 해외에 제공하는 카카오픽코마는 2023년 일본 시장에서 매출 1000억엔(약 9540억원)을 넘으며 일본 시장 1위를 달리고 있다.

이에 비해 한국 애니메이션업계엔 대형 플랫폼이 없다. 현재 국내 애니메이션 전문 온라인동영상서비스(OTT)는 라프텔이 유일하다. 2024년 기준 유료 구독자는 28만 명으로, 네이버웹툰 유료 구독자(370만 명)의 10분의 1 수준이다.

라프텔 내 국산 애니메이션 점유율도 낮다. 라프텔에서 제공 중인 8500편의 작품 중 일본 애니메이션 비율이 90% 수준이다.

하지만 한국 애니메이션이 인기를 끌지 못하면서 투자자들은 돈을 내놓길 꺼린다. 과거엔 벤처캐피털을 중심으로 한 기관투자가 자금이 유입됐지만 현재는 거의 사라졌다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2021년 이후 애니메이션을 전문으로 한 투자 펀드는 전무하다.

정부 지원도 부족하다. 문화체육관광부는 2021년 ‘애니메이션산업 진흥 기본계획’에 따라 2025년까지 500억원 규모의 ‘애니메이션 전문 펀드’를 출범시키겠다고 했지만 재원 부족으로 실행에 옮기지 못했다. 올해 들어서야 다시 정부 주도의 애니메이션 전문 펀드를 조성하기로 했다. 지난 5일 문체부가 발표한 ‘K-콘텐츠 펀드’ 계획에 따르면 올해 신설되는 애니메이션 전문 펀드는 정부 출자액 100억원으로 시작해 200억원으로 운용자금을 늘리기로 했지만 산업 규모에 비해 턱없이 적다는 평가가 지배적이다.

전문가들은 국내 애니메이션 생태계도 문제점으로 지적한다. 애니메이션은 그림 원작에 스토리와 음향, 음성 등을 합치는 종합 예술인 만큼 거대 자금과 인원이 동원돼야 하는데 한국은 그런 여건이 되지 않는다는 얘기다. 이 때문에 국산 애니메이션은 수익성이 좋은 아동용 3차원(3D) 애니메이션에 투자를 집중하고 있다.

업계 관계자는 “국내 애니메이션은 유아용 완구 사업과 결합된 3D 작품에 편중돼 있어 제작비가 평균적으로 많이 드는 편”이라고 말했다.

구교범/원종환/도쿄=김일규 특파원 gugyobeom@hankyung.com

관련뉴스

한국 애니메이션의 수출길은 막혔지만 한국 웹툰은 미국 일본을 중심으로 세계에서 승승장구하고 있다. 애니메이션은 국내에서도 유아용을 제외하면 찬밥 신세지만 웹툰은 광범위한 연령층에서 인기를 얻으며 드라마로 제작되는 사례가 급증하고 있다.

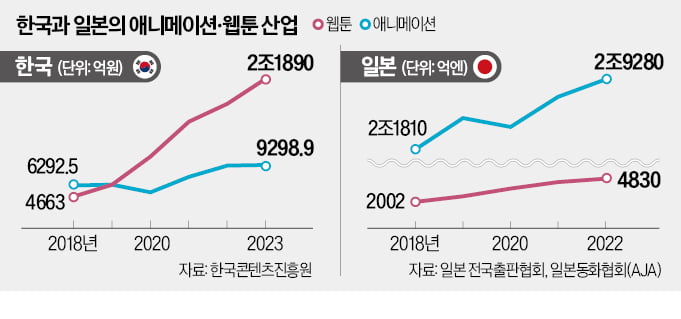

한국 애니메이션의 수출길은 막혔지만 한국 웹툰은 미국 일본을 중심으로 세계에서 승승장구하고 있다. 애니메이션은 국내에서도 유아용을 제외하면 찬밥 신세지만 웹툰은 광범위한 연령층에서 인기를 얻으며 드라마로 제작되는 사례가 급증하고 있다. K웹툰 시장은 빠르게 성장했다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2019년 6400억원이던 웹툰 시장 규모는 2023년 2조1890억원으로 3.4배로 커졌다. 같은 기간 애니메이션 시장은 45% 성장하는 데 그쳤다. 웹툰 대표 플랫폼인 네이버웹툰은 2024년 매출이 1조6294억원으로 2019년(1610억원)보다 10배 이상 늘었다.

K웹툰 시장은 빠르게 성장했다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 2019년 6400억원이던 웹툰 시장 규모는 2023년 2조1890억원으로 3.4배로 커졌다. 같은 기간 애니메이션 시장은 45% 성장하는 데 그쳤다. 웹툰 대표 플랫폼인 네이버웹툰은 2024년 매출이 1조6294억원으로 2019년(1610억원)보다 10배 이상 늘었다.