국회의 한 총리 탄핵소추 의결 전후로 이 문제는 헌재가 윤석열 대통령 탄핵심판 심리에 들어가기 위한 선결 과제로 꼽혔다. 윤 대통령 탄핵 사건이 접수된 지난해 12월 14일 헌재는 6인 체제로 심리정족수(재판관 7인 이상)를 갖추지 못했다. 국회가 여당 1인(조한창), 야당 2인(정계선·마은혁) 몫을 추천했지만, 한 총리는 “여야가 합의해 달라”며 임명을 보류했다. 야당이 설정한 시한까지 임명이 이뤄지지 않자 한 총리는 헌정사 최초로 탄핵소추된 국무총리가 됐다.

이날 발표된 39쪽짜리 결정문에서 다수 의견(기각)을 낸 재판관 4인은 한 총리가 헌법과 법률을 위반했다고 봤다. 헌법 111조에 규정된 대통령의 헌법재판관 임명 의무는 대통령 권한대행에게도 동일하게 적용된다는 점에서다. 최상목 대통령 권한대행이 정계선·조한창 등 재판관 2인만 임명한 것이 위헌이라고 판단한 지난달 27일 권한쟁의심판 결정례가 근거로 제시됐다. 당시 헌재는 결정문에 “대통령 또는 그 권한대행이 정당한 사유 없이 국회가 선출한 재판관 후보자를 임명하지 않는 것은 헌법이 국회에 부여한 헌재 구성권을 형해화하는 것으로 허용될 수 없고, 국회의 헌재 구성권을 침해한 것”이라고 적시했다.

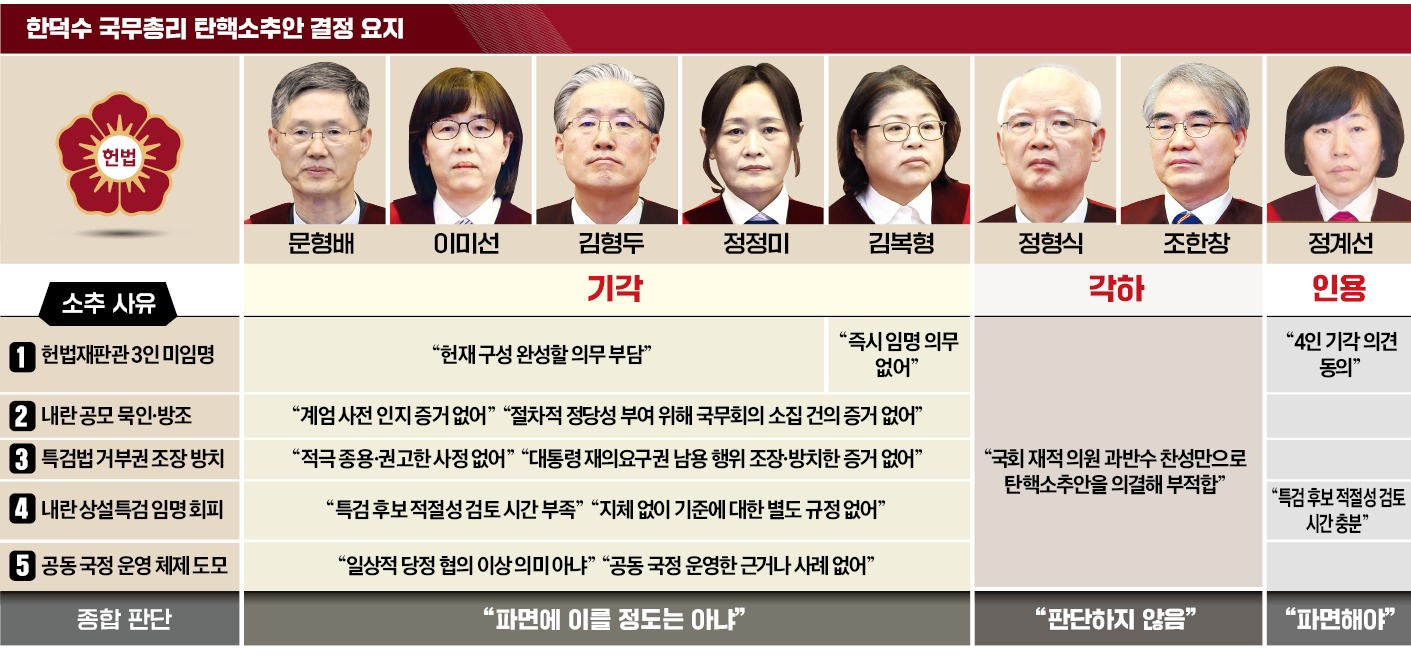

문형배·이미선·김형두·정정미 재판관은 “피청구인은 재판관 공석 상태를 해소할 구체적 작위 의무를 부담함에도 국회로부터 재판관 선출 통지를 받기 전 거부 의사를 미리 종국적으로 표시함으로써 이를 위반했다”고 짚었다. 다만 “헌재를 무력화하기 위한 목적 또는 의사에 기인했다고까지 인정할 증거나 객관적 자료가 없고, 대통령 권한대행으로서 역할과 범위 등에 관한 논란이 계속되고 있던 점, 최 대행의 2인 임명으로 손상된 헌법 질서가 일부 회복된 점” 등을 들어 “피청구인 임명권자인 대통령을 통해 간접적으로 부여된 국민의 신임을 배반한 경우라고 단정할 순 없다”며 파면을 정당화하진 않는다고 결론지었다. ‘국민의 신임 배반’은 2017년 박근혜 대통령 탄핵 사건에서 확립된 기준이다.

특검법과 관련해 헌재는 “피청구인이 대통령에게 거부권 행사를 적극적으로 종용·권고하거나 거부권 남용 행위를 조장·방치했음을 인정할 만한 증거나 객관적 자료가 없다”고 봤다. 상설 특검 후보자 추천을 의뢰하지 않은 데 대해선 “특검법상 의뢰 시한이 명확히 규정되지 않은 상태에서 불과 약 10일 지연한 것은 위법 행위라고 할 수 없다”고 판단했다.

윤 대통령이 탄핵소추되기 전 한 전 대표와 공동 국정 운영 담화문을 발표한 것이 위헌이라는 국회 측 주장도 “‘일상적 당정 협의’ 이상의 의미가 있다고 보기 어렵고, 대통령제 정부 형태를 몰각하려는 의도까지 있었다고 볼 수 없다”며 기각했다.

윤 대통령 탄핵 사건과도 접점이 있는 내란 가담 의혹과 관련해 헌재는 “계엄 선포 계획을 사전 인지했다는 증거나 객관적 자료가 없다”며 한 총리의 위법 행위가 없었다고 결론 내렸다.

장서우 기자 suwu@hankyung.com

관련뉴스