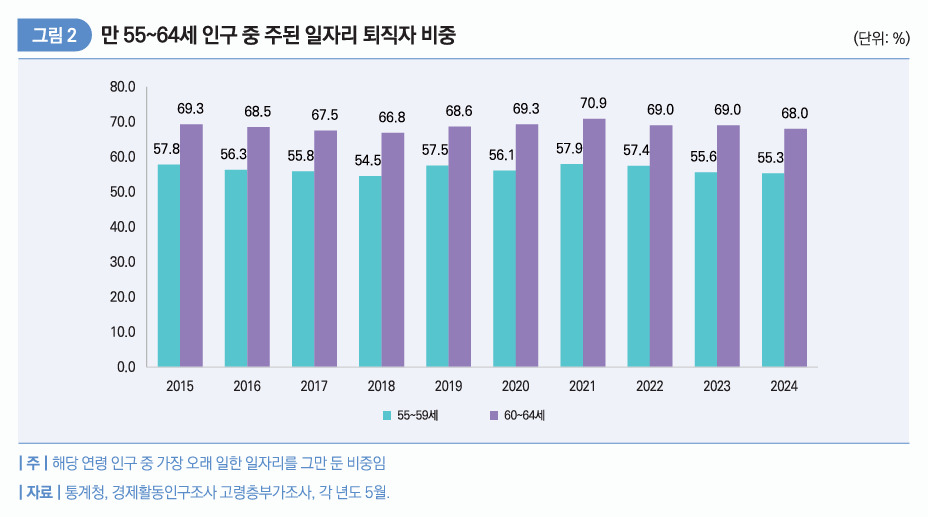

8일 한국고용정보원이 발간한 ‘고용동향 브리프’의 ‘만 55~64세 고령층의 조기 퇴직과 계속 근로’ 보고서와 통계청 원자료에 따르면 지난해 5월 기준 만 55~59세 인구 421만1000명 가운데 가장 오래 일한 일자리를 뜻하는 ‘주된 일자리’를 떠난 근로자는 55.3%(232만8000명)에 달했다. 나머지 44.7%만이 주된 일자리에 계속 남아있는 셈이다.

주된 일자리를 그만둔 사유를 살펴보면 △일거리가 없거나 사업 부진·조업 중단(20.2%) △건강 문제(19.6%) △가족 돌봄(17.4%) △권고사직·명예퇴직·정리해고(12.6%) △직장의 휴업·폐업(11.7%) 순으로 높았다. 연구를 수행한 윤정혜 고용정보원 고용동향분석팀장은 “정년 연장은 필요한 부분이지만 근로자들이 주된 일자리에서 정년 때까지 계속 근로할 수 없는 상황이라면 법정 정년 연장의 효과는 제한적일 수밖에 없다”고 설명했다.

‘권고사직·명예퇴직·정리해고‘를 원인으로 ’조기 퇴직‘한 임금 근로자는 지난해 5월 기준으로 전년 대비 5000명 증가한 55만 4000명으로 집계됐다. 이들의 평균 퇴직 연령은 법정 정년보다 9년 정도 빠른 51.2세였다. 조기 퇴직자의 83.5%는 연령과 관계없이 계속 수입이 있는 일을 하기 원했으며 희망 근로 연령은 평균 70.5세였다. 실제 조기 퇴직 연령과 무려 20년 가까이 차이가 나는 셈이다.

연구진은 조기 퇴직자가 2012년부터 증가한 점에 주목했다. 민간기업 근로자의 법정 정년은 2013년 통과된 ‘고용상 연령차별금지법’이 실시된 2016년부터 58세에서 60세로 2년 상향됐는데 조기 퇴직자는 그 전인 2012년부터 늘어났기 때문이다. 이는 기업들이 정년 연장이 눈앞으로 오자 ‘사전 대응‘ 조치에 나섰다는 뜻으로 풀이된다. 윤 팀장은 “법정 정년 60세 시행 전 입법 과정에서 근로자의 권고사직, 정리해고 등의 가능성이 높아지는 것을 시사한다”고 설명했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

관련뉴스

55세에서 60세 근로자 열 명 중 절반 이상은 법정 정년인 60세 전에 주된 일자리를 그만두거나 미취업 상태인 것으로 나타났다. 법정 정년 연장은 효과가 제한적일 수밖에 없다는 뜻이다. 일률적인 법정 정년 연장을 할 경우 기업이 되레 정년 연장 전에 권고사직·명예 퇴직·정리해고를 통해 인원 조정에 나설 수 있다는 분석도 제기됐다.

55세에서 60세 근로자 열 명 중 절반 이상은 법정 정년인 60세 전에 주된 일자리를 그만두거나 미취업 상태인 것으로 나타났다. 법정 정년 연장은 효과가 제한적일 수밖에 없다는 뜻이다. 일률적인 법정 정년 연장을 할 경우 기업이 되레 정년 연장 전에 권고사직·명예 퇴직·정리해고를 통해 인원 조정에 나설 수 있다는 분석도 제기됐다.