서울 소격동 국립현대미술관 서울관에서 열리고 있는 현대 조각가 론 뮤익(67)의 개인전은 여러 감정이 교차하는 공간이다. 믿기 힘들 정도로 정교한 표현, 완벽하게 구현된 디테일이 돋보이는 극사실주의 인체 조각은 인간의 본질이 무엇인지에 대해 생각해보게 한다. 뮤익은 이렇게 말한다.

“비록 표상을 만드는 데 많은 시간을 보내지만, 내가 포착하고 싶은 것은 삶의 깊이다.”

호주 출신의 뮤익은 현대미술계에서 가장 유명한 조각가 중 한 명이다. 영화나 어린이용 TV 프로그램에 필요한 모형 소품을 제작하다가 1990년대부터 본격적으로 미술계에 발을 들였다. 1996년 사망한 부친의 모습을 실제의 절반 크기로 구현한 ‘죽은 아빠’를 영국 런던 왕립미술원에 출품해 스타가 됐다. 이후 30년 가까이 유리섬유, 실리콘 등으로 제작한 극사실적 인체 조각만을 고수하는 그의 작업은 서구 현대미술사의 물줄기를 트는 중요한 전환점으로 평가된다.

영국 테이트모던과 내셔널갤러리, 미국 휴스턴미술관, 프랑스 파리 카르티에 현대미술재단 등 뮤익의 작품은 그간 유수의 공간에서 관객과 만났다. 하지만 한 자리에서 여러 점을 감상하긴 어려웠다. 워낙 세밀한 작업을 하는 탓에 30년간 내놓은 작품이 48점뿐이고, 주로 기관과 컬렉터가 작품을 소장하고 있어서다. 그런 그의 작품이 이번 전시에 10점이나 모였다. 일본, 홍콩 등보다 앞선 아시아 첫 회고전이다.

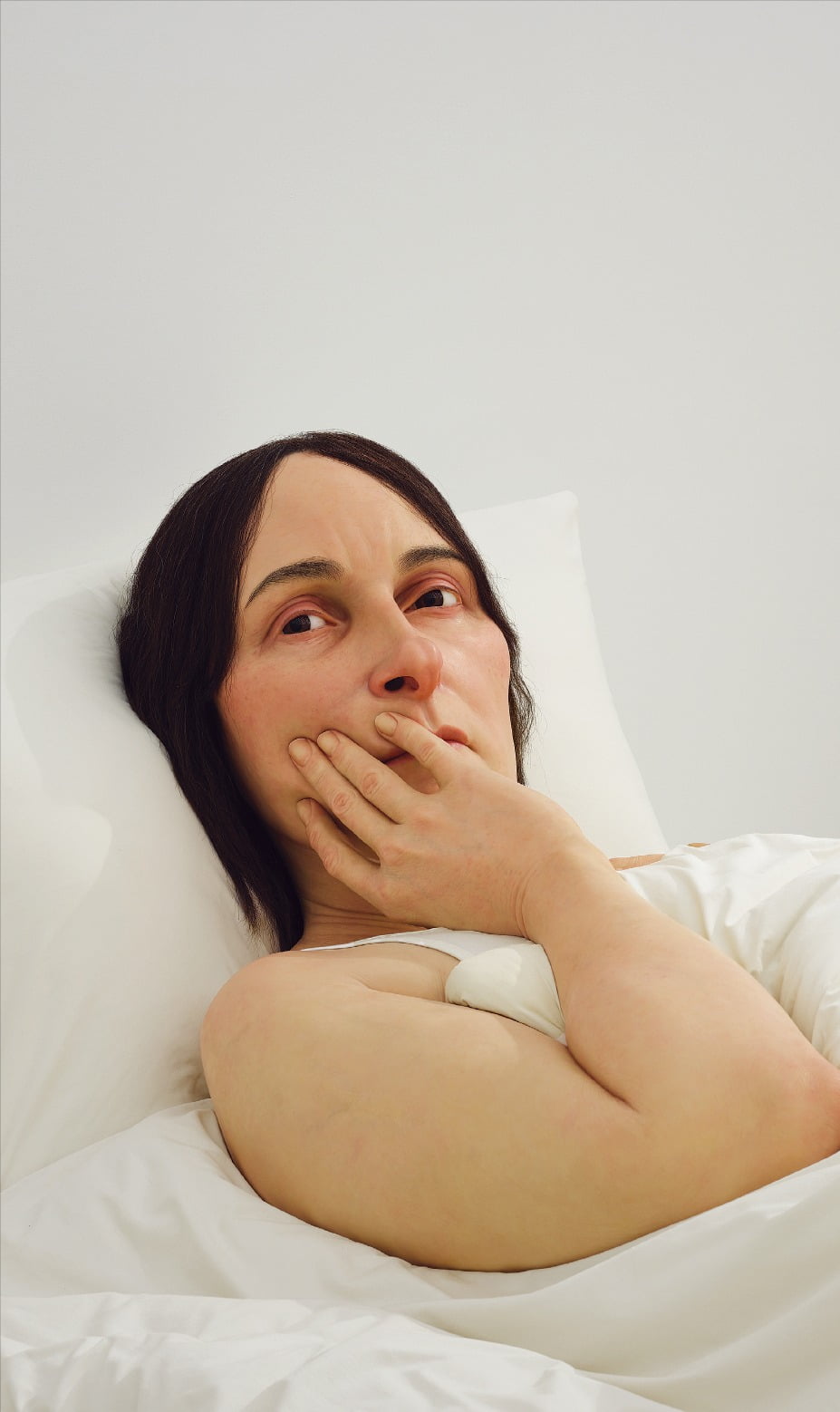

뮤익은 작품을 극단적으로 크게 만들거나 축소한다. 보는 이들을 잠시나마 현실과 동떨어지게 한다. 전시에 나온 ‘침대에서’(2005)가 단적인 예다. ‘쇼핑하는 여인’(2013) 역시 일반 사람 크기보다 작지만 오히려 현실적이다. 커다란 외투 속 아기를 안은 여성의 두 손에 장바구니가 들려 있는 모습에서 묵직한 삶의 무게가 느껴져서다.

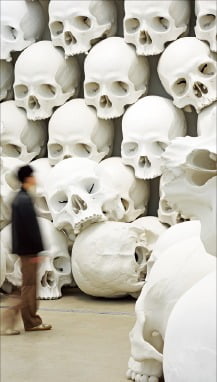

‘매스’는 전시 공간마다 형태가 다르게 설치된다. 이번엔 14m에 달하는 층고 등 국립현대미술관의 건축적 특성을 고려해 세로로 높게 쌓아 올렸다. 고개를 위로 올려야 볼 수 있는 해골 언덕의 끝엔 바깥으로 통하는 작은 창문이 있다. 땅 밑 해골들은 햇빛을 향해 올라가다 무너지거나 굳어져 버린 모습. 국립현대미술관 서울관이 과거 군사정권의 핵심인 보안사령부(국군기무사령부)였다는 역사적 배경에서 작가의 의도를 짐작할 수 있다.

평가는 오롯하게 관람객의 몫이다. 다행스러운 건 작가의 작업 과정을 엿볼 수 있는 사진 연작 12점과 다큐멘터리 영상 2편도 함께 전시에서 볼 수 있다는 점이다. 프랑스 사진작가이자 영화감독인 고티에 드블롱드가 뮤익의 작업을 25년간 지켜보며 제작했다. 드블롱드는 이렇게 밝힌다. “론의 기술은 매우 전통적이다. 수세기 동안 조각가들은 이 같은 방식으로 작업해 왔다. 그런데도 나는 그가 조각을 어떻게 그렇게 생생하게 만드는지 모르겠다…엄청난 생명력이 깃들어 있다.” 전시는 오는 7월 13일까지.

유승목 기자 mok@hankyung.com

관련뉴스

당장 숨이 새어 나올 것 같은 입술, 까끌까끌한 수염, 고된 하루를 보낸 퇴근길에 마주할 법한 공허한 눈빛…. 사람 같지만 사람일 수 없는 것들로 가득한 ‘불쾌한 골짜기’에 발을 내디딘 순간, 두려움이 엄습한다. 하나 같이 기괴한 사람의 형상은 어딘가 섬뜩하다. 거부감이 잦아들면 이내 동질감이 밀려온다. 가짜 인간에게서 익숙한 외로움과 불안이 느껴져서다. 이 생경한 공감은 마침내 감탄으로 바뀐다. “이렇게 사실적인 조각이라니.”

당장 숨이 새어 나올 것 같은 입술, 까끌까끌한 수염, 고된 하루를 보낸 퇴근길에 마주할 법한 공허한 눈빛…. 사람 같지만 사람일 수 없는 것들로 가득한 ‘불쾌한 골짜기’에 발을 내디딘 순간, 두려움이 엄습한다. 하나 같이 기괴한 사람의 형상은 어딘가 섬뜩하다. 거부감이 잦아들면 이내 동질감이 밀려온다. 가짜 인간에게서 익숙한 외로움과 불안이 느껴져서다. 이 생경한 공감은 마침내 감탄으로 바뀐다. “이렇게 사실적인 조각이라니.”

숨 막히는 경험을 할 수 있는 순간은 전시 하이라이트인 ‘매스’(2016~2017)와 마주했을 때다. 1.2m 높이의 거대한 두개골 조각 100개로 이뤄진 작품이다. 뮤익이 과거 파리에서 카타콤(지하 묘지)을 방문했을 때 본 뼈 무더기에서 깊은 인상을 받아 제작한 작품이다. 론뮤익스튜디오의 찰리 클라크 큐레이터는 “100년 넘는 세월 동안 천장까지 쌓인 뼈들이 무너져 내린 모습을 봤고, 이 강렬한 경험에서 만든 것”이라고 했다.

숨 막히는 경험을 할 수 있는 순간은 전시 하이라이트인 ‘매스’(2016~2017)와 마주했을 때다. 1.2m 높이의 거대한 두개골 조각 100개로 이뤄진 작품이다. 뮤익이 과거 파리에서 카타콤(지하 묘지)을 방문했을 때 본 뼈 무더기에서 깊은 인상을 받아 제작한 작품이다. 론뮤익스튜디오의 찰리 클라크 큐레이터는 “100년 넘는 세월 동안 천장까지 쌓인 뼈들이 무너져 내린 모습을 봤고, 이 강렬한 경험에서 만든 것”이라고 했다.