다음은 제가 써놓은 글의 일부를 발췌한 것입니다.

<칼럼 속 작은 이야기 : 아름답고 슬픈 까치의 추억>

너무도 맑은 청명한 날씨였다.

방과 후 나는 집에 오자마자 밥상을 펼쳤다.

네 식구가 밥을 오순도순 먹을 수 있는 그런 주홍빛 밥상이었다.

이 밥상 위에선 공부도 하고 숙제도 하고 만화도 그린다.

그 밥상 위에서 나는 긁적긁적 무언가를 그렸다.

그 위에 놓인 여러 장의 갱지와 연필.

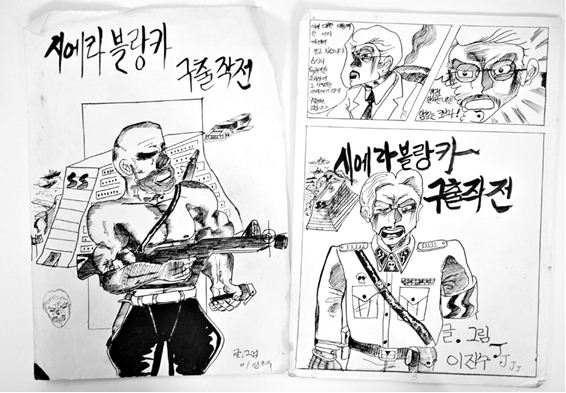

지금의 형광빛 감도는 a4지가 아닌 거친 질감의 갱지였다. 날카롭게 절개된 흑연연필로 만화의 사각 프레임을 열심히 갱지에 긋고 있었다. 그 때가 초등학교6학년이었다. 미술교육이라고는 학교 미술시간이 전부였던 나는 독학으로 만화를 그리기 시작했다. 태권브이를 거쳐 이현세 만화가의 까치의 화풍을 그대로 베껴가며 터득한 질감묘사들과 어설픈 데셍은 어느덧 나름 그럴싸하게 만화책 흉내를 내었다. 만화제본을 스스로 만들어 심지어 `심의필증` 인증까지 그려 넣었다. 영화 `죠스`, `그렘린`을 보고 감동이 커서 바로 집에 돌아오면 기억을 더듬어 만화로 옮기곤 했다. 입을 쩌억 벌린 죠스, 귀여운 모그와이와 어여쁜 피비 케이츠 의 모습까지 지금도 모두 소장하고 있는 만화들이다.

이런 만화들을 반친구들에 보여주는 것이 나에겐 크나 큰 희열이었다.하지만 완성도에 있어서 끈기는 적었다. 멋지게 시작해서 갑자기 끝나버린다. 기승전결의 플롯이 아닌 기승결의 플롯, 즉 중간까지는 꽤 흥미롭다가 갑자기 결말로 이어지는 기결 또는 기승결과 같은 애교 있는 졸작이었다. 내 단컷만화들은 학교 교지에도 실렸다. 카툰처럼 두 페이지에이 걸쳐 실렸다. 무엇인가 인쇄가 되어 출판이 되는 즐거움을 즐기는, 사진작가로서의 나의 숙명이 그 때부터 비슷하게 실현이 된 것이다. 어느 순간 이현세 풍의 만화기법을 터득한 나는 tv에서 얼추 나온 만화영화의 셀 기법을 흉내 내기 시작한다. 투명 셀로판지에 사인펜으로 까치 오혜성을 그린 후, 포스터물감으로 채색을 하면 얼추 만화의 셀처럼 느낌이 나서 크리스마스카드에 동봉을 해서 반친구들, 아니 솔직히 말해 반 여자 친구들에게 선물하곤 했었다.

사실 6학년 때 처음으로 좋아했던 부반장인 유니. 책상을 돌며 숙제 검인 도장을 찍어주던, 배추머리가 별명이었던 유니. 그녀의 도장 찍는 그 자태에 반했을까? 어찌어찌 해서 알아낸 그 집 앞.내가 마음을 표현하는 방법은 내가 가장 잘하는 것을 선물하는 것이었다. 유니의 집 대문너머로 까치 오혜성 그림과 카드를 몇 번 던져 넣곤 했었다. 누군가에 무언가를 주고 싶고 보여 주고 싶다는 것이 첫사랑이라면 이것이 첫사랑일까?

또 다른 친구도 유니를 좋아했는데 그 친구 이름은 세환이었다.어느 날 떡집 방앗간을 하는 세환이 부모님이 여행을 떠나셔서 세환이와 나는 유니에게 불쌍한 척하며 제안을 했다. `유니야. 세환이 부모님 여행 가셔서 안 계시는데 밥을 굶게 될 것 같아. 등교하기 전에 세환이랑 나랑 세환이네 집에 있을 건데 라면좀 끓여주라!` 유니는 투덜댔지만 그 날 라면을 끓여주러 등교길에 들려주었다. 당연히 그 라면은 최고로 맛있었다.

겨울방학이 되자 담 너머 던져 넣었던 카드들에 아무 반응 없던 그녀에게 한 장의 연하장이 날라든다. 기뻤다. 그녀가 그린 자기 별명의 귀여운 양배추머리 인형 그림과 크리스마스 인사였다. `진수야...! 즐거운 크리스마스 되길 바래. 친애하는 벗 유니가...` 나는 이 친애하는 이라는 단어에 설렜다. 바로 사전을 찾았다. 애라는 건 사랑 아닌가? 그녀도 날 좋아하는 의미인가? 친애...친애...친애...수십 번 그 사전의 의미를 곱씹고 또 곱씹었다. 벗이라는 건...친구 이상은 아니라는 것? 순진한 나는 친애라는 말에 마치 꿈이라도 꾸듯이 행복하게 구름 위를 걷고 있었다. 분명히...

우리는 중학생이 되었고 나의 이마에도 여드름이 나고 사춘기가 시작되고 있었다. 조금씩 성장하며 여자애들과 마주치는 것도 수줍었던 시기였다. 어느 여름, 졸업 후 반창회에 나오지 않던 유니에게 카드가 왔다. 일본 순정만화그림의 포스트카드였다. `진수야 잘 지내니? 나 얼마 후 이사를 가게 되었어. 나중에 이사 가면 바로 편지할게.` 이것이 그녀와 연락이 닿은 마지막이었다.

그 후 고등학교 때 서울학원 단과반에서 분명 유니로 보이는 사람을 발견했지만 아는 척을 못했다. 아니,부끄러워 피했던 것 같다. 이렇게 맥 빠지는 첫사랑이야기?

시간이 꽤 흘렀다 . 90년대가 거창하게 다가 왔으며 사진학과에 입학했고 추억을 되새기는 시기가 돌아왔다. 아이러브스쿨로 서로의 동창들을 찾게 되는 서비스가 시작되면서 초등학교 동창들도 만나게 되었다. 가장 보고 싶었던 유니는 아쉽게도 아직 가입을 하지 않았나보다. 다들 유니 소식을 몰랐다. 어느 날 아이러브스쿨 초등학교 게시판에 누군가 글을 남겼다. `저는 유니의 언니 되는 사람입니다. 얼마 전 동생과의 추억이 담긴 사진들이 지난 번 수해로 모두 못쓰게 되었습니다. 사실 유니가 몹쓸 병에 걸려 몇 년 전 세상을 떠났습니다. 혹시 예전 사진들을 가진 동창 분들이 계시다면. 꼭 연락을 주세요. 유니를 기억할 수 있게 해주세요.` 충격의 전율이 흘렀다. 한 동안 아무 말도 할 수 없었다.

그렇게 내 기억 속에 추억으로 자리 잡은 그 친구가 세상에 없다니 믿을 수 없었다. 창 밖 하늘을 내다보았다. 너무 나도 아름다운 노을로 온통 세상이 안타까워하고 있었다. 나의 친애하는 벗 유니. 오늘 다시 한 번 까치를 그려본다. - 2009년 어느 날의 글

무언가의 꿈을 갖는 것은 추억도 함께 따르기 나름입니다. 저 역시 위의 글처럼 꿈과 함께 추억도 행복도 안타까움도 함께 가지고 있습니다.만화가의 꿈은 저의 감수성과 상상력 그리고 언어적 감성을 가져다주었습니다. 저는 지금도 잡지화보나 광고사진을 촬영하기 전 일종의 스토리보드를 만화처럼 직접 스케치합니다. 총 8페이지라면 만화적으로 a4지를 접어 8등분하고 선을 긋습니다. 전신 컷인지 클로즈업 컷인지 배분을 하며 컷에 대한 구성을 합니다. 그리고 만화적인 인물들로 포즈며 배경세트며 그려 넣죠.

이렇게 해놓고 그 장면을 곱씹으면서 촬영을 하면 편안해지고 또 새로운 아이디어가 촬영 중에 떠오르기도 합니다. 저 나름대로의 촬영장면의 시각화인 셈이죠. 에디터들은 내 그림을 보며 재미있어들 합니다. 저의 주장은 일러스트, 그들의 눈엔 졸라맨처럼 보일까요? 이 칼럼을 이현세 선생님이 꼭 보시면 좋겠습니다. 호~옥시나 해서요 ^^

무언가 이루고자 하는 꿈은 한 번 꾸는 것이 아니라 계속 꿔야 한다고 생각합니다. 저의 두 번째 꿈이 자라난 것은 중학교 2학년 때였습니다.

...to be continued. `까치 오혜성과 돌아이` 2편 끝.

�

관련뉴스