2009년 2분기 이후 회복세를 보이던 세계경기도 꼭 4년 반이 되는 지난해 하반기 들어 재둔화되면서 연착륙(soft landing)과 경착륙(hard landing)의 갈림길에 놓였었다. 이 때문에 선진국을 중심으로 ‘부양’쪽으로 재차 선회되기 시작한 각국의 거시경제기조가 올해 들어서는 연초부터 ‘성장’ 쪽에 더 무게를 두겠다는 입장을 속속 발표하고 있다.

미국은 2011년 9월에 발표됐던 일자리 창출 위주의 재정정책을 지속하고 있는 가운데 지난해 마지막 열렸던 연준(FRB) 회의에서는 `고용목표제(employment targeting)`를 도입했다. 실업률이 위기 이전 수준인 6.5%까지 개선되기 이전에는 지금의 경기부양 기조를 그대로 유지하겠다는 FRB의 통화정책 역사상 가장 획기적인 조치로 평가된다.

일본도 경기침체의 주범은 엔고를 저지시키기 위한 노력을 지속하는데 이어 최후의 부양수단으로 ‘재정적자 화폐화(fiscal deficit monetization)’를 도입했다. 발권력을 동원해 엔고 저지와 경기부양을 하겠다는 극단적인 우경화 정책에 해당된다. 전통적으로 물가안정을 중시하는 유럽중앙은행(ECB)은 무제한 국채매입으로 상징되는 드라기 패키지를 발표했다.

최근 들어 각국이 추진하는 부양책에서 눈에 띠는 것은 단순히 성장률을 끌어올리는 것이 아니라 일자리, 특히 청년층의 일자리 창출에 최우선순위를 두고 있는 점이다. 지난해 6월 멕시코에서 열렸던 주요 20개국(G20) 정상회담이 끝나고 채택된 ‘로스카보스 공동선언문’에 일자리 창출 위주의 성장정책을 촉구하는 내용이 담겼다.

중요한 것은 일자리를 창출하는 경기부양책이 성공하려면 재원을 충분히 확보할 수 있느냐가 관건이다. 시장과 시스템에 많이 의존하는 통화정책보다는 재정정책의 성격이 짙기 때문이다. 선진국들이 이미 재정적자와 국가채무가 위험수위를 넘어서고 있는 상황에서는 일자리 창출에 소요되는 재원을 마련하는 일은 쉽지 않아 보인다.

실제로 올해도 세계경제를 언제든지 어렵게 할 수 있는 변수, 즉 ‘티핑 포인트(tipping point)’가 많다. 티핑 포인트란 어떤 것이 균형을 깨고 한순간에 전파되는 극적인 순간을 이르는 말이다. 경제적인 측면에서는 경제현안이 우려되다가 실제로 발생하면 그 순간에 침체국면에 빠진다는 의미로 사용된다.

첫째, 최악의 상황은 글로벌 공조방안이 마련되지 않는 경우다. 이미 벤 버냉키 연방준비위원회(FRB) 의장과 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재 등에 대해 우려가 나오는 대로 올해도 지난해와 마찬가지로 말만 있고 행동이 따르지 않는 ‘나토(No Action Talk Only)`에 그친다면 세계경기는 경착륙보다 더한 불황에 처할 수 있다.

둘째, 회원국 탈퇴가 잇따르면서 유로 존이 붕괴되는 것도 커다란 변수다. 시기가 늦었더라도 유럽위기를 해결하기 위해서는 ‘그렉시트(Greece+Exit)`도 하나의 방안이다. 하지만 자칫 `포렉시트(Portugal+Exit)`, ‘스펙시트(Spain+Exit)` 등으로 연결될 가능성이 높다. 최소한 위기 발생국은 유로 존에 잔존시키돼 독자적인 운영권을 주는 `G 유로(Greece+Euro)`와 같은 방안이 마련돼야 한다.

셋째, 독일의 리더십이 깨지는 것도 세계경제와 국제금융시장에 커다란 부담이 될 수 있다. 차선책이긴 하지만 유럽위기를 풀어가기 위해서는 독일의 강력한 리더십은 필요하다. 이마저 흔들린다면 유럽위기가 최악의 상황으로 치달을 수 있기 때문이다. 당분간 ‘제2 라인강 기적’이 계속돼야 하는 것도 이 이유에서다.

넷째, 미국이 어렵게 넘긴 재정절벽 문제가 오바마 집권 2기 출범한 직후 시한인 올해 2월말까지 연방부채한도 확대에 실패한다면 무력화될 수 있다. 재정적자와 국가채무에 대한 우려가 증폭될 수 있기 때문이다. 2011년 8월 미국의 국가신용등급 강등조치가 이같은 사실을 뒷받침한다. 미국경제가 이 상황을 맞을 경우 ‘경착륙’에 대한 우려가 급격히 높아질 가능성이 높다.

다섯째, 일본 아베 정부가 극단적인 엔고 저지책이 실패한다면 성공하는 것 이상으로 커다란 변수다. 엔고에 따른 디플레이션 우려가 진퇴양난 국면으로 빠질 가능성이 명약관화화(明若觀火)하기 때문이다. 경제변수는 관리가능 여부에 따라 ‘통제변수(control variable)’와 `행태변수(behavior variable)`로 나뉜다. 유럽위기 이후 엔화 강세는 행태변수다. 일본경제 여건과 관계없이 유럽위기 상황이 악화되면 엔화 강세가 재현됐다. 이 때문에 이전의 노다 정부가 출범 이후 주력해온 엔고 저지책이 무력화됐다.

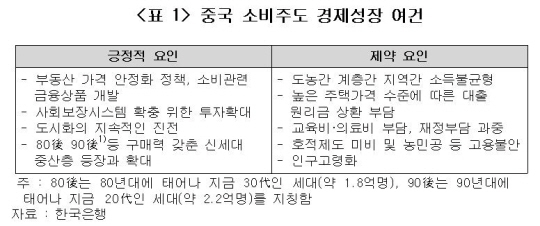

여섯째, 올해 3월에 공식적으로 출범하는 시진평 시대가 정착하지 못하고 경기가 다시 경착륙에 빠지는 경우다. 지난해 2분기 이후 성장률이 7%대 초반으로 떨어지자 금리인하 등을 통해 발 빠르게 대처하고 있다. 미국의 금융위기가 예상보다 빨리 극복해 나갈 수 있었던 데에는 중국경제의 역할이 컸었다. 만약 중국경제가 일부 우려대로 경착륙에 빠져 `최후 보루(last resort)`까지 깨진다면 상실감까지 겹쳐 의외로 충격이 클 수 있다는 의미다.

일곱 번째, 신흥국의 대규모 자본이탈 여부도 언제든지 세계경제와 글로벌 증시 향방을 뒤흔들어 놓을 수 있다. 미국, 유럽 등 선진국의 잇따른 위기로 신흥국의 경제위상이 높아짐에 따라 외국자금이 대거 유입돼 일부 자산에 거품이 끼었다. 지난해 4월 이후에도 유럽계 자금 대거 이탈로 한국 등 신흥국 경제가 크게 흔들린 적이 있었다. 이 때문에 신흥국에서 자본이탈을 방지하는 과제는 종전과 다른 각도에서 다뤄질 문제다.

여덟 번째, 1999년 이후 무려 20년 이상 지속돼온 국제원자재 가격의 슈퍼 사이클 국면이 마무리되는 경우다. 원자재 가격이 떨어진다면 물가안정 등을 통해 세계경제에 도움을 줄 수 있다. 하지만 슈퍼 사이클이 너무 오랫동안 지속되는 과정에서 세계 국민들의 부(富)가 너무 편중돼 있는 점을 감안하면 역(逆)자산 효과로 세계경제와 글로벌 증시에 미칠 충격이 클 것으로 예상되기 때문이다.

아홉 번째, 미국 국채에 낀 거품이 붕괴될 우려도 최근에 제기되는 복병이다. 국제유동성이 풍부한 상황에서 선택할 수 있는 안전자산이 제함됨에 따라 미국 국채로의 쏠림현상이 심하다. 10년 만기 국채수익률은 사상 최저치인 1% 내외까지 떨어진 적이 있다. 그만큼 국채가격이 높아졌다는 의미다. 미국 국채거품이 꺼진다면 가장 우려되는 것은 국제간 자금흐름을 흐트러뜨릴 가능성이 높다는 점이다.

열 번째, 각국이 자국통화 평가절하에 뛰어드는 경우다. 평가절하는 대표적인 ‘근린궁핍화 정책’이다. 그 어느 때보다 각국 간 협조가 긴요한 상황에서 경쟁적인 평가절하와 같은 극단적인 경제이기주의로 나아간다면 세계경제가 글로벌 증시는 각각 경착륙, 제2 리먼브러더스 사태를 넘어 대공황에 처할 가능성이 높다. 어려울 때일수록 중심국들이 ‘마샬 플랜’과 같은 공생적 부양책을 내놓아야 하는 것도 이 때문이다.

그런 만큼 국내 기업과 투자자들은 앞으로는 예상되는 변수에 각별히 신경을 써야 할 시점이다. 리스크를 과도하게 해석할 필요는 없으나 막상 이런 리스크가 닥치면 기업경영과 투자에 커다란 혼란에 빠진 경험이 많다. 그 어느 때보다 기본과 균형을 중시하면서 수시로 발생되는 상황에 대비하는 시나리오 경영 및 투자기법과 상시적인 위기관리체제를 구축해 놓아야 할 시점이다.

<글. 한상춘 <a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=039340 target=_blank>한국경제TV 해설위원 겸 한국경제신문 객원논설위원(schan@hankyung.com)>

�

관련뉴스