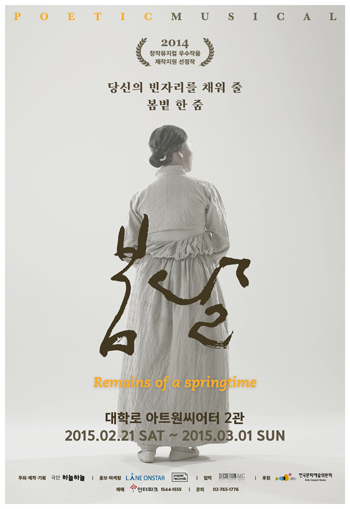

2월 21일부터 3월 1일까지 대학로 아트원씨어터 2관에 ‘시를 닮은 뮤지컬’한 편이 온다. 포에틱 뮤지컬 ‘봄날’은 2002년 동아연극상 3개 부문을 수상했던 연극 ‘봄날은 간다’가 원작이다. 작품은 ‘2014 창작뮤지컬 우수작품 제작 지원선정작’으로 선정됐다. 서정적인 가사와 음악, 내레이션으로 극을 구성해 기존의 뮤지컬과 또 다른 신선함을 줄 예정이다.

이번 공연은 탄탄한 창작진으로 무장해 더욱 기대가 크다. 감성을 디자인하는 구윤영 조명 디자이너와 박성민 무대 디자이너가 함께했다. 여기에 쉴 틈 없는 행보로 자신만의 영역을 넓혀가고 있는 안무가 밝넝쿨, 최근 가장 바쁜 음악감독으로 불리는 조선형까지 합세했다. 그리고 연출가 박정의가 함께한다. 박정의 연출가는 국내 최고의 창작진과 함께 포에틱 뮤지컬 ‘봄날’을 만들어나기기 위해 매일매일 고군분투하고 있다. 그와 함께 뮤지컬 ‘봄날’에 관한 이야기를 나눠봤다.

- 뮤지컬 ‘봄날’은 어떤 작품인가

가족 이야기다. 작품에 등장하는 가족은 평범하지 않다. 가족들도 어떻게 보면 ‘만남’을 통해 이뤄지는 사이지 않나. 그들의 만남과 상처, 이별 등에 관한 이야기다. 작품 속 가족은 어머니와 딸, 입양아로 데리고 온 아들로 구성돼 있다. 의남매는 서로 좋아하게 된다. 엄마 역시 의남매로 사랑에 빠졌던 상처가 있어 이들의 관계를 탐탁지 않아 한다. 이렇게 쌓인 문제들은 어머니의 죽음까지도 해결되지 않는다. 결국, 안고 살게 되는 거다. 마지막에 이르러서야 죽음을 눈앞에 둔 딸이 어머니의 무덤을 찾아가 상처를 놓아준다. 그런 과정의 이야기다.

- 포에틱 뮤지컬이라는 점이 신선하다. 어떤 특징이 있나

전체적인 흐름이 빠르지 않고, 자극적이지도 않다. 물론 느리게 흘러가는 이야기 속에서도 상대적으로 빠른 부분이 있다. 외형적인 리듬감보다는 내재해 있는 것들을 중요하게 여겼다. 뮤지컬 ‘봄날’의 이야기는 함축적인 의미들을 많이 담고 있다. 일일이 다 설명하지 않으려 했다. 형식적인 측면에서 눈에 띄는 점들이 있을 것이다.

작품의 화자는 내레이터(시인)다. 원작이 가지고 있는 지문이 정말 좋다. 대본에 쓰인 지문을 버릴 수가 없어서 시인을 등장시켜 읽어내도록 했다. 시인은 무대에서 100% 전달할 수 없는 감성, 고요함, 계절의 느낌들이 등장인물에게 어떤 영향을 주는지를 대신 읽어낸다. 아마 전체적으로 한 편의 시를 보는 듯한 느낌을 받게 될 것이다.

- 잘 모르는 관객을 위해 어떤 선례가 있었는지 말해줄 수 있나?

이러한 선례가 있었는지는 잘 모르겠다. 어떤 ‘장르’가 아니니까. 프로듀서, 창작진과 함께 회의를 하면서 “이 작품은 일반 뮤지컬과는 다른 시적인 감성이 강하니 이렇게 이름을 붙여보는 건 어떨까” 했던 거다. 일반적인 뮤지컬을 상상하고 오시면 실망하실 수 있겠다 싶었다. 그래서 전체적인 분위기를 관객이 미리 아실 수 있도록 제작 과정에서 ‘포에틱 뮤지컬’이라고 이름을 붙이게 됐다.

- 원작과 아무래도 비교를 하게 되게 된다. 어떤 차이점들이 있는지

원작은 굉장히 강렬하고, 원시성이 강조되어 있다. 뮤지컬에서는 외형적인 에너지를 눌러서 잔잔하게 흐르도록 했다. 흐름은 느리지만 그 안에 숨겨진 격류를 느낄 수 있는 작품이다. 거세게 굽이치는 감정을 안으로 좀 눌렀다. 격한 감정을 이야기할 때조차도 냉정하게 말하거나 절제된 상태로 대사를 전달한다.

- 음악적인 부분에도 많이 신경을 썼을 것 같다

음악은 정서적인 부분들을 담고 있다. 배우들이 연습을 할 때마다 눈시울을 붉힌다. 절제를 하려고 해도 늘 그렇다. 그만큼 음악의 힘이 강하다.

- 창작진이 화려하다. 구윤영 디자이너, 밝넝쿨 안무가, 조선형 음악감독까지. 창작 작업은 어땠나?

조선형 음악감독은 요즘 가장 바쁜 음악감독 중 하나다. 좋은 작품을 많이 한다. 특히 이런 감성에 잘 맞는 것 같다. 밝넝쿨 안무가는 우리가 먼저 부탁을 했다. 여러 안무가들을 두고 고민을 많이 했는데, 시적인 움직임에는 밝넝쿨 안무가가 가장 잘 어울릴 것 같았다. 조명은 리허설을 들어가 봐야 더 확실히 알 수 있겠지만, 구윤영 디자이너가 잘 해줄 것 같다. 워낙 작품을 잘 이해하고 있다. 박성민 디자이너의 무대도 시적인 느낌을 잘 살려냈다. 스태프 회의를 할 때 조명이나 무대, 의상이 현실적이면 특징이 없겠다는 의견이 많았다. 그때 작품 전체를 절제된 감정으로 끌고 가자고 의견을 모았다. 팀워크가 괜찮았다(웃음).

- 이 작품에서 담고 싶었던 메시지는 무엇인가

‘함께 산다는 것.’ 작품 속에는 가족, 어머니와 딸, 의남매로 만난 부부 등 작은 이야기들이 많다. 기본적으로는 세속의 틀과 관계없이 진정으로 사랑할 때 주고받는 것들에 대해 이야기하고 싶었다. 사랑해서 주는 상처 같은 것들 말이다. 삶이란 다 이런 것들이 어우러지는 것이지 않나. 우리가 풀지 못하는 지점들이나 놓아주지 못하는 지점들이 있다. 요즘 세상은 서로에게 상처를 너무 많이 준다. 작품을 통해 그런 부분을 풀 수 있는 마음의 따뜻함을 가져갔으면 한다.

- ‘포에틱 뮤지컬’을 연출적으로 풀어내기 쉽지 않았을 것 같다. 가장 어려웠던 점은 무엇이었나

워낙 장면 전환이 많다. 하지만 무대에서는 그렇지 않게 풀고자 했다. 이번 작품은 장면이나 시간의 전환을 조명과 배우들의 연기 톤만으로 변화를 준다. 무대는 변화를 주지 않았다. 작품의 템포가 일반 뮤지컬에 비해 느리기 때문에 위험하지 않겠냐는 걱정이 많았다. 물론 부담도 있었다. 하지만 제작자가 위험을 감내하고, 작품의 색이 더 중요할 것 같다고 말해줬다. 이번 작품은 대중의 기호를 맞추기보다 우리 색깔을 정확히 보여주는데 집중했다. ‘이런 뮤지컬도 있을 수 있다’에 포커스를 맞췄다고 보면 된다. 오히려 작업할 때는 그러한 점 때문에 더 편했던 것 같다. 호흡 한 번에 2~3년이 지나기도 하고, 몇 개월이 내레이션 한 마디로 지나가기도 한다. 무대에서 보이는 건 느리지만 스토리 진행은 굉장히 빠르다. 관객분들이 보시는 동안 ‘느리다’는 느낌은 아마 못 받으실 거다.

�

관련뉴스