(주)LG가 자회사 LG실트론의 상장 무산과 관련해 사모펀드(PEF)와 벌인 법적 분쟁에서 이겼다고 한국경제신문이 보도했다.

LG실트론에투자했다가 상장 무산으로 1천억원대 손실을 봤다며 소송을 냈던 보고펀드는 배상을 받을 수 없게 됐다.

PEF가 투자 실패에 대해 스스로 책임을 져야 한다는 가이드라인을 제시한 판결이란 평가가 나온다.

20일 법원에 따르면 서울중앙지방법원 제22민사부(부장판사 김진현)는 보고펀드가 (주)LG와 이 회사 최고경영진, 변영삼 LG실트론 대표 등을 상대로 낸 손해배상소송을 최근 기각했다.

보고펀드가 항소하지않아 이 판결은 확정됐다.

보고펀드는 지난해 7월 "LG 측이 계약을 위반해 LG실트론의 상장 추진을 방해하면서 1,060억원 이상의손실을 봤다"며 소송을 냈다.

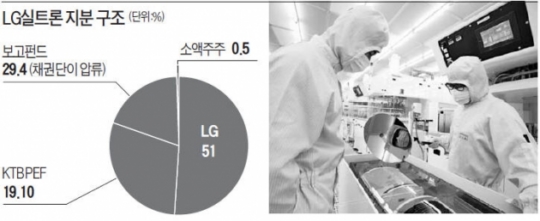

보고펀드는 2007년 12월 동부그룹이 보유하고 있던 반도체용 웨이퍼 제조사 LG실트론 지분 29.4%를 4,246억원에 매입했다.

보고펀드와 (주)LG는 이후 2010년 7월 LG실트론의 상장 추진과 관련한 주주 간 계약을 맺었다.

LG실트론은 2011년 4월 상장 주관사까지 선정했지만 당시 불어닥친 유로존 재정위기에 따른 업황 악화로 상장을 철회했다.

채권단은 상장이 무산되고 LG실트론 기업가치가 하락함에 따라 보고펀드에 LG실트론 지분 29.4%를 담보로 빌려줬던 대출금(2,250억원) 상환을 요구하기 시작했다.

결국 지난해 7월 보고펀드로부터 LG실트론 지분을 압류했으며, 보고펀드는 같은 달 법원에 LG 측을 상대로 소송을 냈다.

LG 최고경영진이 LG실트론 상장 추진을 중단하도록 지시했다는 주장이었다.

재판부는 보고펀드 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 "보고펀드와 (주)LG가 체결한 주주 간 계약에서는 LG실트론 상장 추진에 대한 양측의 의무나 책임에 대해 아무런 규정을 두고 있지 않다"며 "(주)LG가 상장에 협력할 의무가 있다고 해도 일정 시기에 상장에 반대하는 입장을 취했다는 것만으로 의무를 위반했다고 보기 힘들다"고 판단했다.

투자은행(IB) 업계 관계자는 "PEF가 투자 손실을 봤다고 해서 투자한 기업 측을 상대로 배상을 받기는 쉽지 않다는 것이 이번 판결로 드러났다"고 말했다.

[온라인뉴스팀]

관련뉴스