국내 운용업계에서는 펀드매니저들이 한때 철새로 비유되곤 했습니다.

펀드매니저의 상당수가 5년도 채 안돼 자산운용사를 옮겨다니기 때문인데요.

하지만 최근 들어 이러한 업계 분위기도 점차 바뀌고 있다는 분석입니다.

김보미 기자가 보도합니다.

<기자>

이달 기준 국내 자산운용사 펀드매니저들의 평균 근속기간은 6년.

잦은 이직 탓에 ‘철새’로 불렸던 펀드매니저들의 근무기간이 10년 만에 거의 2배 넘게 증가했습니다.

펀드매니저가 10명 이상인 운용사 가운데 평균 근속기간이 가장 긴 곳은 프랭클린템플턴투자신탁운용으로 8년 6개월이었습니다.

이어 신영자산운용이 7년 6개월, 하이자산운용이 7년 2개월, 키움과 교보악사자산운용이 6년 6개월을 기록했습니다.

자산운용업계에서는 분위기 변화를 반기고 있습니다.

펀드매니저가 한곳에 오래 머물러야 장기적인 관점에서 운용사의 투자철학에 맞는, 차별화된 운용이 가능하기 때문입니다.

<전화인터뷰> 오성식 프랭클린템플턴 주식운용부문 대표

“단기성과에 연연해서는 고객에게 좋은 결과를 돌려줄 수 없다는 경험이 쌓인 결과라고 생각하고요. 또 하나는 업계의 상황이 어려워지다 보니까 이직의 기회가 많지 않다는 점도 일시적으로 영향을 줄 수 있는 것 같습니다. 근속기간이 길 경우 펀드를 장기적이고 안정적으로 운용할 수 있는 토대가 되고요. 그 결과로 얻게 되는 장기 성과가 투자자들에게 그대로 돌아갈 수 있다는 장점이 있을 수 있겠죠. "

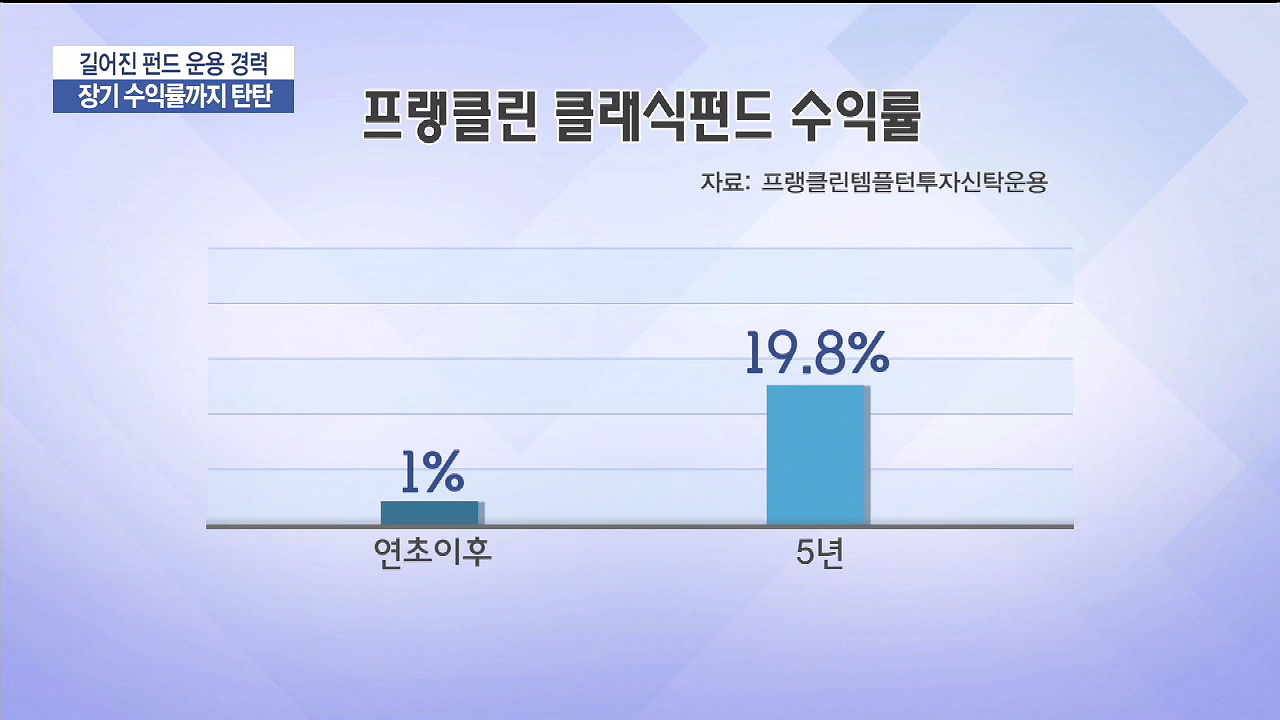

실제로 펀드매니저가 장기간 운용해온 펀드일 수록 수익률도 높았습니다.

국내 배당가치주와 국공채, 우량 회사채에 주로 투자하는 프랭클린 클래식펀드의 경우 5년 장기 수익률이 19.8%에 달합니다.

신영자산운용의 대표펀드, 신영마라톤증권펀드 역시 허남권 부사장을 필두로 10년된 운용역이 저평가된 종목에 꾸준히 투자해 42.6%의 우수한 장기 성과를 거뒀습니다.

하지만, 대체로 20년 이상 근무하는 해외 운용사 펀드매니저들과 비교했을 때에는 그 기간이 여전히 짧다는 분석입니다.

국내 펀드매니저 1인당 평균 운용 펀드 수가 7년 째 6개로 제자리걸음하고 있는 점도 아쉬운 부분입니다.

국내주식형펀드는 지난 한 해에만 무려 8조원에 가까운 자금이 빠져나간 상황.

침체된 공모펀드 시장에 활기를 불어넣기 위해서는 결국 각 운용사들만의 투자철학을 바탕으로 한 장기운용을 통해 성과로 승부를 봐야 한다는 지적입니다.

한국경제TV 김보미입니다.

관련뉴스